25. November 2025 - 8.09 Uhr

Lust auf LesenBuchkritiken zu „Europa“ und „Henry van de Velde’s La Nouvelle Maison“

„Europa“: Das Leben ein Traum

Ted Brisko reist aus den USA nach Europa, um in Berlin die Sprache seiner Mutter besser lernen und in der Firma eines Onkels ein Praktikum antreten zu können. Bereits im Flughafen, gleich nach der Ankunft, beginnen die Schwierigkeiten. Sein Koffer ist verschwunden, endlos scheinen die Gänge und Flure bis zur Fundstelle. Dort endlich angekommen, erwartet ihn ein Angestellter, der sich darüber beschwert, dass er als Pilot dazu verdonnert wurde, verwaiste Koffer in schier unendliche Reihen aufzustellen. Ted Brisko bleibt höflich und versucht, Mitgefühl zu zeigen, aber der Mann scheint genauso unbeeindruckt wie die Sicherheitskräfte, auf die Brisko bei der Fahndung nach seinem Koffer trifft. Irgendwie scheinen alle in dem vermaledeiten Flughafen mit irgendwelchen Verwaltungsaufgaben beschäftigt zu sein, ohne aber im Grunde zu wissen, was sie da überhaupt aufbewahren, bewachen oder abwickeln sollen. Hauptsache, die Formulare werden ausgefüllt und landen turmhoch gestapelt in der richtigen Ablage. Doch Rettung naht, in Form einer Tante. Die berichtet allen mittlerweile Umstehenden von Ted Briskos Verführung durch seine Deutsch-Professorin, „einer etwa fünfundvierzigjährigen femme fatale, die reihenweise junge Männer in ihren Bann zog“. Der früh Verführte will vor Scham im Boden versinken, und „irgendwie schien die Zeit stehengeblieben zu sein“.

Stefan Franke hat seiner Novelle zwei Zitate aus Franz Kafkas „Zürauer Aphorismen“ vorangestellt. Eines lautet: „Im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt“, und könnte leitmotivisch für Frankes gesamten Text mitgelesen werden, wo Ted Brisko traumwandlerisch in ein Berlin voller Clankriminalität, Verfolgungsjagden und sonst welchen verschwörerischen Aktivitäten hineinstolpert, ohne Aussicht auf Erklärung oder Erlösung. Für Ted Brisko fühlt sich alles „fast so an, als wäre überhaupt nichts passiert, als wäre er nur Beobachter, der die falsche Abzweigung genommen hatte, der einfach weitermachte, völlig losgelöst von den Ergebnissen seiner Handlungen.“

Auch der Titel von Frankes Arbeit – „Europa“ – lädt zu vielerlei Interpretationen ein, wobei seine ständig ins Absurde hinüberlappende Erzählung nicht nur an Kafka selbst, sondern auch an Werke von Surrealisten (wie etwa an Robert Desnos Roman „Le vin est tiré“) gemahnt. In gewisser Weise reiht sich Stefan Franke also mit seinem Buch nicht nur in eine Traditionslinie europäischer Literatur des Unbestimmten, beinahe Unsagbaren ein, sondern schreibt diese auch fort.

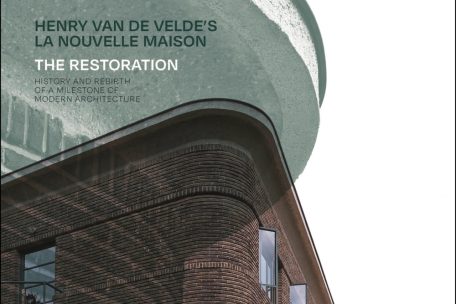

„Henry van de Velde’s La Nouvelle Maison“: Ein Glanzstück der ästhetischen Moderne

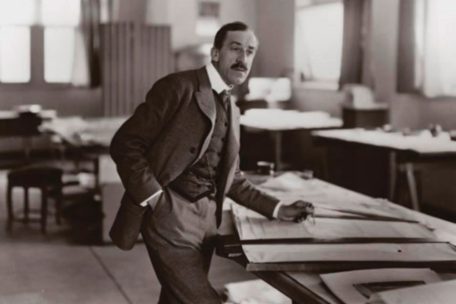

1927 baute der europaweit gerühmte wie durchaus auch angefeindete Architekt und Innenausstatter Henry van de Velde für sich und seine große Familie ein Haus im belgischen Tervuren. Lange Zeit ließ man dieses, von seinem Erbauer „La Nouvelle Maison“ genannte Gebäude bei der Betrachtung exemplarischer architektonischer Beispiele der ästhetischen Moderne links liegen. Mit der Restaurierung des Gebäudes und der dazugehörigen Veröffentlichung einer Monografie im Prestel Verlag dürfte dieses Übersehen werden nun endgültig der Vergangenheit angehören.

Wenn man sich die Bedeutung von Henry van de Velde (1863-1957) für die Herausbildung und Etablierung des Jugendstils/Art Nouveau als die wichtigste Modeströmung zum Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts in Erinnerung ruft, mag der erste Blick auf das Haus schockieren: keinerlei Schmuck! Zweckdienlich erscheint es zuvorderst, wobei das unverputzte Backsteingemäuer eher an einen Fabrikbau als an die repräsentative Bleibe eines namhaften Architekten erinnert. „La Nouvelle Maison“ ist zwar geräumig, aber nicht groß, und schon gar nicht protzig. Und von van de Veldes berühmter Kraftlinie meint man allenfalls noch ein Lineament zu erkennen, das an der Fassade entlang zu den abgerundeten Ecken im ersten Stock führt. Auf den zweiten Blick vermag man bei aller neusachlichen Schlichtheit in der Proportionalität aber auch eine gewisse Eleganz zu erkennen. Und im Vergleich zum Bloemenwerf-Haus, Henry van de Veldes erste große Arbeit als Architekt, die gute dreißig Jahre davor in Uccle/Brüssel entstand, mag am deutlichsten erkennbar sein, welche radikale Entwicklung nicht nur er, sondern die europäischen Gesellschaften insgesamt kurz vor und nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs genommen haben.

Gegen alle Widerstände

Eine kleine Exkursion in das Wien des Jahres 1911 soll helfen, das damalige Entsetzen zu verdeutlichen, das Menschen in Anbetracht von Mauern erfasste, die ganz ohne Zierleisten, Rosetten, Wappen, Putten oder Halbsäulen einfach so da standen. Damals, während der Bauarbeiten an dem heute noch unter dem Namen „Looshaus“ bekannten Geschäftsgebäude am Wiener Michaelerplatz, kam es zu einem Riesenskandal. Passanten empfanden die „Nacktheit“ der Fassade als anstößig. Die Aufregung war so groß, dass es zu einem Baustopp kam und schließlich zu einem Kompromiss: Blumenkästen sollten dafür sorgen, dass die Menschen wie gewohnt auch an diesem Haus Zierrat erkennen konnten statt die Zeichen der Zeit. Die nämlich zielten eindeutig auf eine Ästhetik, die den Sinn von Gebäuden bzw. deren Bestimmung nicht länger hinter Blendwerk verbergen sollte. Kurze Zeit davor hatten Henry van de Velde und sein Förderer, der einflussreiche Kunstmäzen Harry Graf Kesser, unter der Ägide des Großherzogs Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar versucht, aus dessen Residenzstadt ein Zentrum an künstlerischer Modernität zu machen. Letzten Endes schlug das Experiment deshalb fehl, weil der Großherzog Angst vor seiner eigenen Courage bekam. Aber nichtsdestotrotz konnte van de Velde im Verbund u.a. mit dem Grafen Kessler den Grundstein für das Bauhaus in Weimar und somit auch für unser heutiges modernes ästhetisches Empfinden legen.

Weitgehend intakter Erhaltungszustand

Bis 1947 bewohnte Henry van de Velde „La Neuvelle Maison“, dann zog er mit seiner Familie nach Oberägeri in die Schweiz. Das Haus in Tervuren wurde möbliert an die Familie Hers vermietet. Man blieb bis zu van de Veldes Tod in engem Kontakt, wobei ein Sohn der Familie Hers bis in die 1960er-Jahre hinein darauf achtete, dass sowohl Gebäude wie das gesamte Grundstück in einem ausreichend guten Zustand blieben. Im Lauf der Jahrzehnte wurde die Bausubstanz zwar angegriffen, konnte aber im Prinzip noch so intakt erhalten werden, dass eine umfassende Restaurierung auf hohem Niveau möglich wurde. Bleibt noch die Anmerkung, dass die vom belgischen Architekten und Stadtplaner Guido Stegen sowie dem deutschen Kunsthistoriker Thomas Föhl betreute Dokumentation, die der internationalen Ausrichtung des Prestel Verlages entsprechend in englischer Sprache abgefasst wurde, mit ihrer Fülle an Fotografien, Bauplänen und Aufsätzen zu Leben und Werk Henry van de Veldes nichts zu wünschen übrig lässt!

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können