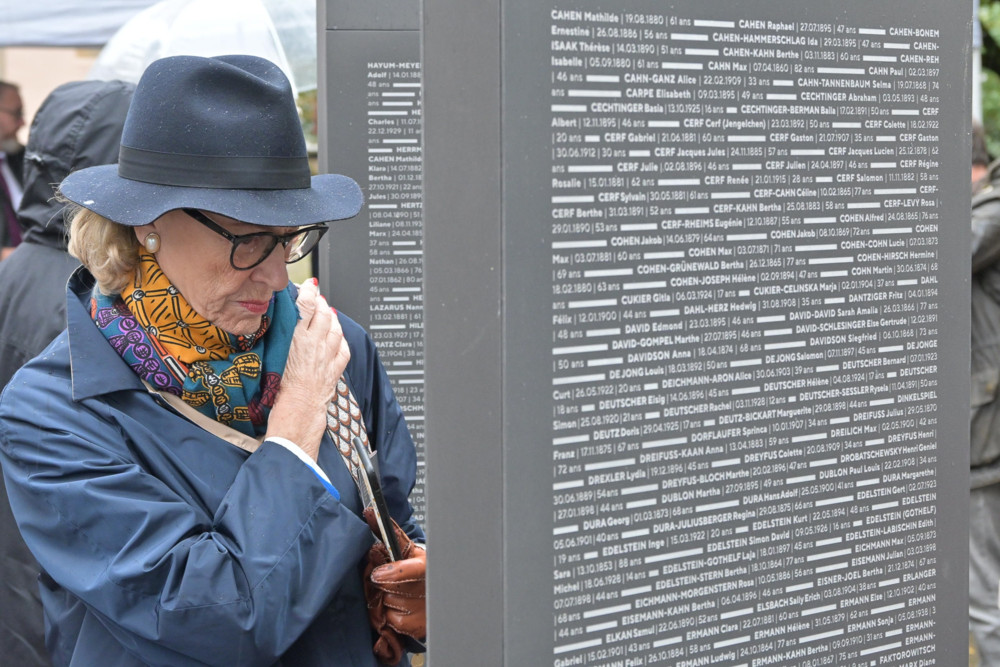

In der jüdischen Tradition muss der Name des Verstorbenen auf einem Grabstein oder einem anderen physischen Denkmal niedergeschrieben werden. Die meisten jüdischen Opfer des Nationalsozialismus wurden jedoch dieser letzten Ehrung beraubt. Nur selten sind die Namen von ermordeten Juden auf den zahlreichen Kriegsdenkmälern oder Gedenktafeln in den Gemeinden Luxemburgs zu finden.

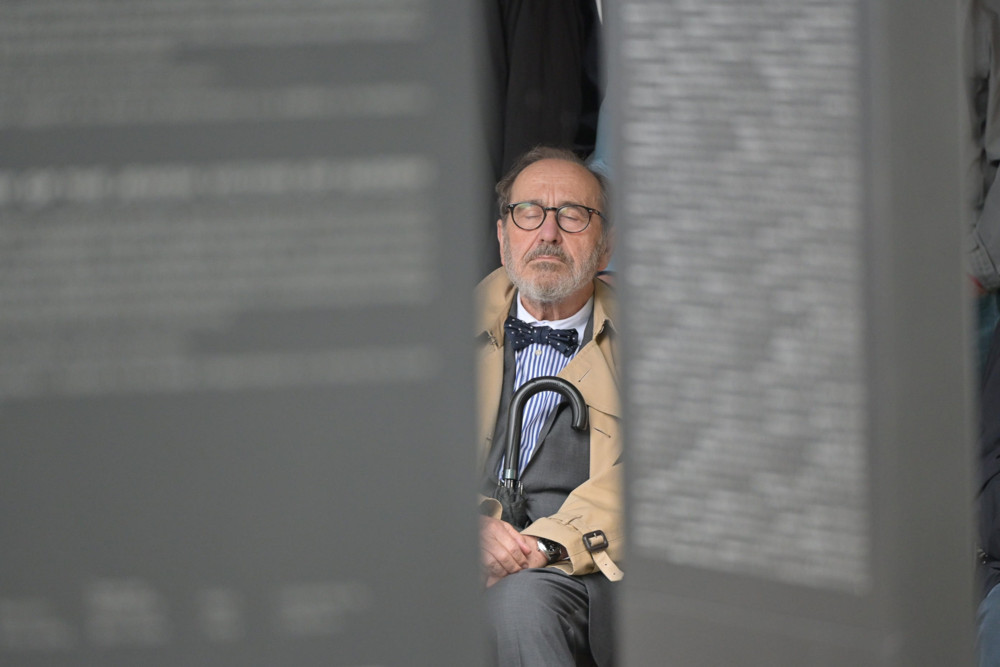

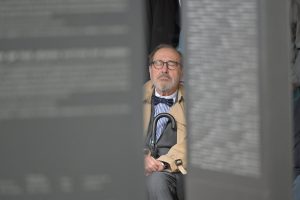

Mit dem Ziel, die Namen aller jüdischen Opfer an einem einzigen Ort und in einer einzigen Gedenkstätte zusammenzuführen, hat der Verein MemoShoah Luxembourg, unter der Federführung seines Ehrenpräsidenten und Shoah-Überlebenden Claude Marx, ab 2022 die Errichtung einer Namenswand in Angriff genommen. Damit sollte auch in Luxemburg endgültig der Wille des Nazi-Regimes gebrochen werden, die Erinnerung an die Opfer des Völkermords an den Juden nach ihrer Ermordung für immer auszulöschen. Die Initiative wurde vom Israelitischen Konsistorium Luxemburgs, der „Fondation luxembourgeoise pour Mémoire de la Shoah“, dem „Service Mémoire“ des Staatsministeriums und der Stadt Luxemburg aktiv unterstützt.

Zur Erstellung der Liste der Namen gründete Claude Marx eine Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen, die die umfangreiche Datenbank „Liste CNR“ – CNR bedeutet „Conseil national de la Résistance“ – systematisch durchforstete. Die CNR-Liste enthält ungefähr 5.000 Namen von jüdischen Menschen, einschließlich von Personen, die in den 1930er Jahren aus Deutschland und dem annektierten Österreich nach Luxemburg geflohen waren, die Luxemburg jedoch vor dem deutschen Einmarsch wieder verlassen hatten. Es sollten diejenigen Personen herausgefiltert werden, die bis zum 10. Mai 1940 in Luxemburg lebten und Opfer der deutschen antijüdischen Politik wurden.

Die Arbeiten haben eine Gesamtzahl von 1.225 Namen ergeben, wobei das Schicksal von mehreren Hundert Personen weiterhin ungeklärt ist. Daher ist es vorgesehen, dass alle vier Jahre eine Aktualisierung der Namensliste erfolgt.

1.225 Namen

Die Namen wurden nach den folgenden Kriterien erstellt:

(1) Personen, die bis zum 10. Mai 1940 in Luxemburg lebten, aus Luxemburg, Frankreich, Belgien oder in einigen wenigen Fällen aus Deutschland deportiert wurden und während der Deportation ums Leben kamen.

(2) Personen, die im Rahmen der nationalsozialistischen Verfolgung ums Leben kamen, aber nicht deportiert wurden, insbesondere Personen, die in einem Internierungslager wie Fünfbrunnen in Luxemburg oder Gurs oder Drancy in Frankreich starben oder sich durch Selbstmord der Deportation entzogen.

(3) Personen, die durch Kriegshandlungen ums Leben kamen, insbesondere durch ihren Eintritt in den französischen oder belgischen Widerstand.

Es wurde auch darauf geachtet, dass alle jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, denen nach dem Krieg die Auszeichnung „Mort pour la Patrie“ verliehen wurde, in die Liste aufgenommen wurden.

Die Gesamtzahl von 1.225 verteilt sich wie folgt:

– Aus Luxemburg deportierte Opfer der Shoah: 613

– Aus Frankreich deportierte Opfer der Shoah: 452

– Aus Belgien deportierte Opfer der Shoah: 92

– Sonstige jüdische Opfer des Nationalsozialismus: 68

Die aus Luxemburg deportierten Personen

Am 10. Mai 1940, dem Tag des deutschen Einmarsches, flohen einige hundert jüdische Familien nach Frankreich und Belgien. Im September 1940, als die Rassengesetze und andere antijüdischen Maßnahmen eingeführt wurden, lebten noch mehr als 2.000 Juden in Luxemburg. Mindestens 1.340 Personen verließen das Land zwischen dem 22. Oktober 1940 und dem 15. Oktober 1941. Diese Ausreisen erfolgten unter unterschiedlichen Umständen:

– Personen, denen die legale Auswanderung gestattet war;

– Personen, die von den nationalsozialistischen Besatzern vor allem zur Aneignung ihres Vermögens vertrieben wurden; sowie

– Personen, die das Land ohne Auswanderungsdokumente verlassen hatten.

Am Tag nach der Abfahrt des letzten von den deutschen Behörden genehmigten Transports begannen die Deportationen nach Osteuropa.

Insgesamt wurden 659 als jüdisch geltende Personen aus Luxemburg deportiert. 46 von ihnen überlebten die Shoah, was einer Überlebensrate von etwa sieben Prozent entspricht.

Aus dieser großen Gruppe von Opfern möchten wir ein junges Mädchen herausgreifen und ihr tragisches Schicksal erzählen.

Gitla Cukier

Im März 1929 wanderte der polnische Jude Isaak (Isidor) Cukier aus Szydłowiec, Polen in Luxemburg ein und fand Arbeit als Tischler. Im November 1929 holte er seine Frau Marja Cukier-Celinska, die in Polen geblieben war, und seine Tochter Gitla nach Luxemburg. Die Familie wohnte zuletzt in der rue Philippe II 32 in der Hauptstadt.

Gitla wurde am 6. März 1924 in Szydłowiec geboren. In Luxemburg besuchte sie die Schule der Kongregation, bis sie am Mädchenlyzeum (heute Lycée Robert Schuman) aufgenommen wurde. Dort bestand sie am Ende des Schuljahres 1939/40 die Übergangsprüfung.

Im folgenden Schuljahr wurde Gitla, wie alle anderen jüdischen Schüler Luxemburgs, ab dem 1. November 1940 vom Unterricht ausgeschlossen.

Am 16./17. Oktober 1941 wurde Gitla zusammen mit ihren Eltern ins Ghetto Litzmannstadt ins besetzte Polen deportiert. Sie kam somit auf den ersten Deportationstransport von Juden, der Luxemburg in Richtung Osten verließ. Wahrscheinlich wurde sie im Sommer 1944 im Rahmen der Liquidierung des Ghettos ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Von dort stammt das letzte Lebenszeichen von ihr, datiert auf den 13. Oktober 1944.

Nach Informationen, die Gitlas Halbbruder Marc Cukier 2008 vom Internationalen Suchdienst in Bad Arolsen (DE) erhielt, lebte Gitla am 12. September 1944 und am 13. Oktober 1944 noch in Auschwitz-Birkenau.

Im Dezember 2019 erhielt Marc Cukier vom Auschwitz-Archiv eine auf den 13. Oktober 1944 datierte Liste mit den Namen von acht jüdischen Frauen, darunter Gitla. Der Familienname wurde als „Zucker“ geschrieben, die deutsche Übersetzung des polnischen Namens „Cukier“.

In ihrem Kalendarium von Auschwitz-Birkenau vermerkt Danuta Czech unter dem Datum des 13. Oktober 1944, dass acht im Lager registrierte jüdische Frauen in der Gaskammer des Krematoriums III ermordet wurden. Dies bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die oben erwähnte Liste.

Auch Gitlas Mutter wurde in Auschwitz-Birkenau ermordet. Ihr Vater überlebte die Shoah, starb jedoch am 23. Dezember 1953 an den Folgen der Misshandlungen, die er in den Zwangsarbeitslagern der SS erlitten hatte.

(Quellen: ANLux, J-108-0454628; Cukier Marc; Czech, Danuta, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, 2008, S. 906.)

Die Deportierten aus Frankreich

Die zweitgrößte Gruppe der Shoah-Opfer, die Luxemburg zu beklagen hat, wurde aus Frankreich deportiert, insgesamt 452 Personen. Es handelte sich um Menschen, die das besetzte Luxemburg nach dem deutschen Einmarsch verlassen hatten und dann in Frankreich verhaftet wurden. Nach ihrer Verhaftung wurden die meisten von ihnen in das Sammellager Drancy in der Nähe von Paris gebracht. Am Tag ihrer Deportation wurden sie mit Lastwagen zum Bahnhof von Bobigny transportiert, von wo aus die Züge abfuhren. Die Fahrt nach Auschwitz dauerte in der Regel 55 Stunden. Da es in den Viehwaggons nur sehr wenig Platz gab, mussten die meisten Menschen die Reise im Stehen verbringen.

Von den hier erwähnten 452 Shoah-Opfern wurden 407 ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und 45 in dasjenige von Sobibor deportiert.

Wir möchten mit diesem Beitrag die tragische Lebensgeschichte eines kleinen Jungen aus Esch/Alzette erzählen, der mit neun Jahren allein, ohne ein Familienmitglied, von Drancy nach Auschwitz deportiert wurde.

Gaston Nathan Kahn

Gaston Kahn wurde am 13. August 1933 in Esch/Alzette geboren. Seine Eltern waren Hermann Kahn, geboren am 14. Oktober 1885 in Medernach, und Miriam Nussbaum, geboren am 1. Juni 1897 in Differten (DE). Herrmann arbeitete als Hüttenarbeiter auf „Terres Rouges“. Seine Frau Miriam starb bei der Geburt von Gaston.

Am 10. April 1934 heiratete Hermann Kahn in zweiter Ehe Augusta Samuel, geboren am 28. Januar 1900 in Freudenburg (DE). Im August 1935 zogen Augustas Mutter Ida Samuel, geborene Weil, sowie Augustas Schwester Bertha von Freudenburg nach Esch zu Hermann und Augusta. Ida gab am 23. August 1935 der Fremdenpolizei in Esch zu Protokoll: „Wir beide Frauen standen in Deutschland allein und waren jeder Art von Verfolgungen preisgegeben.“ Die erweiterte Familie wohnte in der Michel-Rodange-Straße Nr. 18.

Am 10. Mai 1940, dem Tag des deutschen Einmarsches, verließ die Familie Kahn-Weil Esch/Alzette und flüchtete nach Paris. Die Familie wurde jedoch bald von der antisemitischen Politik Nazi-Deutschlands eingeholt.

Im Sommer 1941 wurde Gastons Vater verhaftet und unter der Matrikelnummer 4683 im Lager Drancy interniert. Er erkrankte und wurde in das Tenon-Krankenhaus verlegt, wo er am 2. Oktober 1941 starb. Später starb auch Gastons Stiefmutter Augusta unter ungeklärten Umständen in Paris.

Gaston kam daraufhin in ein Waisenhaus. Er wurde wahrscheinlich am Tag vor seiner Deportation dort Opfer einer Razzia, die sich gegen ausländische jüdische Kinder richtete und von französischen Polizisten durchgeführt wurde. Er kam auf den Transport 47, der am 11. Februar 1943 den Bahnhof Bourget-Drancy mit 998 Personen an Bord verließ.

Das Nazi-Regime transportierte einen neunjährigen jüdischen Jungen ohne ein einziges Familienmitglied über eine Entfernung von 1.400 km, um ihn in einer Gaskammer in Auschwitz zu ermorden.

Seine Stieftante Bertha war bereits mit dem Transport 17 deportiert worden und seine Stiefgroßmutter Ida mit dem Transport 45.

(Quellen: ANLux, J-108-0387087; Stadtarchiv Esch/Alzette; Mémorial de la Shoah Paris.)

Die Deportierten aus Belgien

Die drittgrößte Gruppe der Luxemburger Shoah-Opfer wurde aus Belgien deportiert, insgesamt 92 Personen.

Nach ihrer Verhaftung wurden diese Personen in das Sammellager „Caserne Dossin de Saint-Georges“ in Mechelen gebracht. Die Stadt Mechelen liegt auf halbem Weg zwischen Antwerpen und Brüssel, wo damals der Großteil der jüdischen Bevölkerung Belgiens lebte. Mechelen verfügte über gute Eisenbahnverbindungen nach Osteuropa.

Alle aus Belgien deportierten Juden wurden in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gebracht.

Die anderen jüdischen Opfer des Nationalsozialismus

Schließlich stehen auf der Gedenkwand auch die Namen von 68 jüdischen Opfern des Nationalsozialismus, die nicht in ein Ghetto oder ein Vernichtungslager deportiert wurden.

Dabei handelt es sich insbesondere um 19 Personen, die nach ihrer Internierung im Sammellager Fünfbrunnen bei Ulflingen verstorben sind, 25 Personen, die in verschiedenen Konzentrationslagern ums Leben kamen, fünf Personen, die nach einem Selbstmordversuch starben, acht Personen, die in Österreich, Frankreich oder Italien erschossen wurden, und zehn Personen, die unter anderen Umständen ums Leben kamen.

Schluss

In der postfaktischen Zeit, in der wir heute leben, ist es wichtig, die unwiderlegbaren Tatsachen über den Völkermord an den Juden Europas weiterhin zu vermitteln. Die jüdischen Menschen, die durch das grausamste Regime, das es in Europa je gegeben hat, zu noch weniger als Untermenschen degradiert und anschließend in einer bis dato nie da gewesenen industriellen Systematik vom Kleinstkind bis zum Greis ermordet wurden, dürfen niemals vergessen werden. Besonders öffentliche Schulen sind aufgefordert, den Versuchen von Neo-Antisemiten aller Couleur entgegenzuwirken, die Shoah im Unterricht zu verschweigen oder durch unhaltbare Vergleiche zu relativieren.

„Memorbuch“

Zur Einweihung der Gedenkwand hat MemoShoah ein „Memorbuch“ mit den Namen der 1.225 Personen sowie 18 biografischen Artikeln herausgegeben. Das Buch ist in der Buchhandlung Ernster zum Preis von 30 Euro erhältlich.

De Maart

De Maart

Phil/

"ist verankert im Wesen der hörigen Palästinenser"

Ich muss wohl waehrend des Geschichtsunterichts mal wieder geschlafen haben.

Mire/

Sag ich ja...!

Schon lachhaft wie nun manche den konservativen und sicher nicht israelfeindlichen Frieden angreifen,weil dieser endlich die evidenz eingesehen hat und so wie die ueberwaeltigende mehrheit der staaten der UNO nun auch Palaestina als staat anerkennt

JJ und Altwies Yves

Vielleicht auch weil "die Palästina-Aktivisten" einen klaren unterschied zwischen Juden und Israel machen. Weil Sie nichts gegen Juden haben sondern nur gegen die rechte Politik der israelischen Regierung.

Phil

Wie immer wird ein Unterschied vergessen. Die Juden sind sicherer in vielen arabischen Ländern als in der EU, sogar im Iran. Das gleiche kann man für israelis nicht sagen. Die Hamas will keinen israelischen Staat. Was Israel mit dem Palestinensern gemacht hat seit 1948 wird wohl gerne vergessen.

Guten Tag Herr JUDA, ich weise auf den inneren Zusammenhang von Holocaust- und Euthanasieverbrechen hin.

▪Die Ideengeschichte psychiatrischer Versorgung (19.10.2005) Von Prof. Dr. med. Heinz HÄFNER: 150 Jahre 'Hospice Central Ettelbruck', nach mehreren Umbenennungen (seit 1999) 'Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique' (CHNP), spiegeln eine bewegte Epoche der Psychiatrie Luxemburgs und seiner Nachbarländer wider. (…) Den stärksten Einfluß auf HITLERs verbrecherische Umsetzung der eugenischen Ideologie in den Holocaust an psychisch Kranken, dem etwa 250.000 Menschen zum Opfer fielen, hatte die 1920 erschienene Schrift 'Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens' des Leipziger Strafrechtlers Karl BINDING und des Freiburger Psychiaters Alfred HOCHE (…) (Prof. Dr. med. Heinz HÄFNER, Festvortrag '150 ans Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique' (CHNP), 75. Saar-Lor-Lux Symposium, CHNP, Ettelbrück, 19.10.2005)

▪Wikipedia, 18.09.2025: Henry FRIEDLANDER, amerikanischer Historiker, Hochschullehrer sowie Überlebender des Holocaust. Henry FRIEDLANDER, ursprünglich Heinz Egon FRIEDLÄNDER, war ein US-amerikanischer Historiker, Hochschullehrer und Autor deutscher Herkunft. FRIEDLANDER war aufgrund seiner jüdischen Herkunft Häftling in mehreren Konzentrationslagern und Überlebender des Holocaust. (…) Für sein 1995 erschienenes Werk "The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasia to the Final Solution" (deutsche Fassung 1997: "Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung") erhielt er durch das "Simon Wiesenthal Zentrum" den "Bruno Brand Tolerance Book Award" und den "DAAD-Buchpreis der German Studies Association". In diesem wegweisenden Werk stellte FRIEDLANDER fest, daß "die Ideologie, der Entscheidungsprozeß, das Personal und die Tötungstechnik die Euthanasie mit der 'Endlösung' verbanden". (Anmerkung 8: Zitiert bei Peter SANDNER: Verwaltung des Krankenmordes - Der Bezirksverband Nassau im Nationalsozialismus, Gießen 2003, S. 368) (…) FRIEDLANDER, der selbst themenbezogene Fachbücher publizierte, war Mitherausgeber der Sammelbände: (1) Der Holocaust: Ideologie, Bürokratie und Völkermord, 1980. (2) Jahrbücher des Simon-Wiesenthal-Zentrums, 1984-1990.

(3) Ausgabe des Holocaust-Archivs (26 Bände), 1988-1993. (…)

MfG, Robert Hottua

@ Phil - TOP Kommentar, zum Glëck ginn et nach Léit, déi d'ganz Saach nach erkennen a richteg gesinn.

"die in einem Internierungslager wie Fünfbrunnen" Noch einmal die Frage: Darf man erfahren wie viele Paafemillen nicht lebendig verlassen haben?

Das Nationalsozialistische Gedankengut, sprich "Tod aller Juden" gedeit weiter in den Köpfen der Hamas, ist verankert im Wesen der hörigen Palästinenser... welches durch europäische Politiker gutgeheißen wird. Sie sollten sich alle schämen.... auch Sie, Herr Luc Frieden!

Herr Hottua . was wollen Sie mit diesen copy-pasted Zeilen eigentlich zum Ausdruck bringen ?

JJ/

Vieleicht des schlechten Wetters wegen, o. aber aus Anstand ?

Und was sagen die Palästina-Aktivisten? Diese Mitläufer weil es gerade "In" ist. Keine Streiks oder Manifs? Simple Minds.

Guten Tag Herr LORANG, ich möchte mit diesem Kommentar die unwiderlegbaren Tatsachen über den Völkermord an den Juden Europas nicht relativieren sondern sie in einen Kontext stellen. In seinem Buch "Die Verwaltung des Krankenmords" aus dem Jahr 2003 schreibt der hessische Historiker Peter SANDNER auf Seite 238: "Rassenhygienische" Ausrichtung (a) Das rassenideologische Paradigma. Der Rassenideologie wird mittlerweile (…) eine zentrale Bedeutung für die innere Begründung des Nationalsozialismus und damit auch für die Festigung und die Dynamik des "Dritten Reiches" zugeschrieben, nachdem andere Erklärungsmodelle - etwa das von Vertretern der Faschismustheorie angenommene Vormachtstreben der kapitalistischen gegenüber einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaftsordnung - deutlich in den Hintergrund getreten sind. (1) Der von den Nationalsozialisten propagierte "Rassen"gedanke, der in der Ermordung der europäischen Juden seinen realgeschichtlichen Gipfelpunkt erreichte, betraf jedoch nicht allein die so definierten "Fremdrassen" - im Sinne eines Rassismus nach außen -, sondern auch Mitglieder der eigenen "Rasse". Dieser "Rassismus nach innen" kann in Gestalt der "rassenhygienischen" Topoi vom "Kampf ums Dasein" und vom "Lebensrecht des Stärkeren" letztlich sogar als Motor und als Organisationsprinzip der nationalsozialistischen Bewegung und des NS-Staats insgesamt verstanden werden. (2) Erst das "Dritte Reich" erhob die Rassenwissenschaften zu Leitdisziplinen, wenngleich deren Aufstieg an Universitäten und in wissenschaftlichen Kreisen schon Jahrzehnte zuvor, seit Ende des 19. Jahrhunderts, seinen Anfang genommen hatte. Dabei hatten sich schon vor 1933 die beiden Grundrichtungen "Rassenhygiene" einerseits und "Rassenanthropologie" (zum Teil auch "Rassenbiologie" genannt) andererseits herausgebildet. Die "Rassenhygiene" befaßte sich unter einem "hygienischen“ (auf die Gesundheit gerichteten) Blickwinkel mit den Erbanlagen einer als "Rasse" oder "Volk" definierten Gruppe; sie verstand sich als Teil der "eugenischen Bewegung", die weltweit (aber besonders im englisch- und deutschsprachigen Raum sowie in Skandinavien) in der Nachfolge der DARWIN’schen Lehre und nach Entdeckung der MENDEL’schen Gesetze Fuß fassen konnte. Von jeher war dieser eugenische Ansatz im Deutschen Reich stärker als anderswo auch durch den sich seit dem 19. Jahrhundert verstärkenden Rassismus geprägt. Ziel der "Rassenhygieniker" war die "Aufartung“ des Volkes; potenzielle Methoden hierbei waren einerseits Maßnahmen der sogenannten "positiven Auslese", also der Förderung von "erbgesunden", "erbtüchtigen" Menschen, andererseits Maßnahmen der so genannten "negativen Auslese" oder "Ausmerze", also hauptsächlich der Verhinderung der Weitergabe von "Erbkrankheiten", von unerwünschten "Erbanlagen" von einer Generation zur anderen, was durch Eheverbote und Sterilisationen geschehen konnte. Die bereits in den 1920er Jahren propagierte "Vernichtung lebensunwerten Lebens", die sich schließlich in Form der NS-"Euthanasie"-Verbrechen realisierte, ist als Extremfall der genannten "negativen Auslese" zu verstehen. (3) (…)

(1) Zur Benennung von "Rassismus und Eroberungspolitik um jeden Preis [... als] Hauptziele" des Nationalsozialismus siehe z.B. Bracher, Nationalsozialismus (1993), S. 582. (2) Rebentisch, Führerstaat (1989), S. 287, deutet "den Kernsatz der nationalsozialistischen Weltanschauung, den 'Kampf ums Dasein' " als Motor für die personellen Kämpfe innerhalb von NS-Bewegung und NS-Staat; ebd., S. 551, verweist er darauf, daß HITLER trotz seiner "persönlichen und unumschränkten Diktatur" dazu neigte, "nach seiner sozialdarwinistischen Grundanschauung [...] sogenannte 'organische' Entwicklungen zu begünstigen". (3) Zur Rezeption und Durchsetzung der "Rassenhygiene" bis 1933 siehe SCHMUHL, Rassenhygiene (1987), S. 29-105; siehe auch WALTER, Psychiatrie (1996), S. 212-224. Zu den "Euthanasie"-Diskussionen vor 1939 siehe Kap. III. 3. (c); siehe auch SCHMUHL, Rassenhygiene (1987), S. 106–125, S. 178-181. (…) Das Buch von Herrn Peter SANDNER ist hier komplett einsehbar: verwaltung clio-online.de MfG, Robert Hottua