Das 36-seitige linierte Schulheft ist mit blauem Kugelschreiber dicht beschrieben. Die Seiten sind vergilbt, aber gut lesbar. Die kyrillische Kursivschrift ist schön, auch wenn die ukrainische Sprache immer wieder mit der russischen und der deutschen gemischt wird. Die damals 70-jährige Verfasserin der Memoiren, Maria Talpa (1926-1999), schrieb sie drei Jahre vor ihrem Tod in einem Zug und brauchte dafür 24 Stunden sowie eine Menge Kopfschmerzmittel.

Talpa kommt aus einem Dorf im Gebiet Kirowohrad, heute Kropywnyzkyj. Sie beschreibt ihre Kindheit als eine subjektiv glückliche Zeit, auch wenn sie nebenbei erwähnt, dass sie mit sieben Jahren die große Hungersnot, genannt Holodomor, in der Ukraine überlebte. Sie und ihre vier Jahre ältere Schwester waren zwei Kinder in der Familie, doch sie wurden als Nummer elf und zwölf geboren, denn zehn Kinder vor ihnen hatten es nicht geschafft und starben aus verschiedenen Gründen.

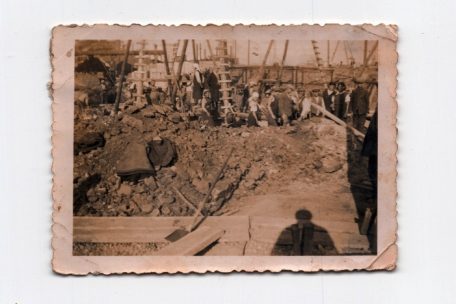

Maria Talpa war zwar musikalisch begabt, träumte aber davon, Pilotin zu werden. Als die Deutschen 1941 in die Ukraine einfielen, musste die Siebtklässlerin die Schule abbrechen und mit ihren Eltern in der Kolchose arbeiten. Im August 1943 war es für sie, wie bereits für Hunderttausende ihrer Gleichaltrigen in den besetzten westlichen Gebieten der Sowjetunion, so weit: Sie wurde zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Talpa landete bei HADIR in Differdingen.

Verschleppt nach Luxemburg

Die Fahrt beschreibt sie als eine entmenschlichende Tortur – eingesperrt in Viehwaggons, ohne Hygienevorrichtungen und mit unzureichender Nahrung. Die ersten toten Leidensgenossen waren zwei Jungen aus ihrem Dorf, die bei einem Fluchtversuch an einem Halt erschossen wurden. Im Durchgangslager in Pirmasens ging die Demütigung weiter – Essen gab es nur, wenn man sich als „freiwillige(r) Arbeiter(in)“ anerkannte, Kleidung durfte man nur behalten, nachdem sie in den Öfen erhitzt worden war, wodurch sie jedoch oft untragbar wurde, und als „gesund“ galt man erst nach einer medizinischen Untersuchung.

Im selben Durchgangslager befanden sich hinter dem Stacheldraht sowjetische Kriegsgefangene – sie waren am Verhungern und wurden noch schlechter behandelt als die sowjetischen Zivilisten. Ein Vertreter der Luxemburger Industrie wählte sie im Lager für die Arbeit in einem Stahlwerk aus, glücklicherweise zusammen mit ihrer besten Freundin Alexandra – die Freundschaft war das soziale Kapital der OstarbeiterInnen.

Die nächsten zwei Jahre wird Maria Talpa in Luxemburg im selben Lager – dem Lager Differdingen verbringen. Schon bei ihrer Ankunft war sie erschrocken, wie abgemagert und blass die Frauen aussahen, die vor ihnen dort angekommen waren. Der Empfang war tränenreich – die Neuankömmlinge und die bereits dort lebenden Frauen fragten einander, warum sie nicht geflohen waren. „Das ist eine Sklaverei hier“, sagte eine der etwa 60 Bewohnerinnen der Baracke.

Unter den Frauen waren Bäuerinnen und Studentinnen, junge Mütter mit Kindern und Großmütter mit Enkeln. Das neue Leben begann mit der dünnen Mittagssuppe und Blaukraut, aus denen die bereits Eingelebten ständig etwas herausfischten – Würmer, wie sich herausstellte. Talpa schreibt, dass es sie beim ersten Mal anekelte und sie nicht essen konnte. Doch nach einer Woche Schicht im Hüttenwerk war es ihr egal, was sie aß – Hauptsache, es gab etwas, das Kraft gab.

Strafen

Schlechtes Essen führte zu schlecht ausgeführter Arbeit, was Strafen nach sich zog. Strafen durften so gut wie alle verhängen, die über den OstarbeiterInnen standen, denn unter ihnen gab es zu dieser Zeit in Luxemburg kaum noch welche. Das entsprach der Rassenlehre, infolge derer die jüdische Bevölkerung Luxemburgs bereits in die Todeslager deportiert worden war.

Den OstarbeiterInnen gleichgesetzt, aber noch schlechter behandelt und strenger bewacht, waren nur die sowjetischen Kriegsgefangenen, die aus dem Stammlager XII D in Trier als Arbeitskommando nach Luxemburg geschickt worden waren. Sie arbeiteten u.a. in Differdingen, und einige von ihnen heirateten nach der Befreiung OstarbeiterInnen. Während der Besatzungszeit war jeglicher Kontakt zwischen ihnen, sei es bei der Arbeit oder in der Freizeit, streng verboten – ebenso wie mit der Zivilbevölkerung.

Talpa erinnerte sich, dass sogar andere zwangsmobilisierte Arbeiter, etwa Belgier oder Franzosen, die männlichen Ostarbeiter schlugen, wenn sie beim Abladen der 50 kg schweren Zementsäcke diese fallen ließen. Über weitere physische Misshandlungen gibt es Berichte aus den Nachkriegsverhörprotokollen: So ist beispielsweise belegt, dass SS-Männer im Lager Schifflingen die OstarbeiterInnen morgens um vier aus dem Bett trieben, indem sie sie mit Stiefeln traten und im Lager Belval Quelle die Kriegsgefangenen mit einer selbstgefertigten „Russenpeitsche“ schlugen.

Befreiung

Anfang September 1944 sollte das Lager Differdingen angesichts der heranrückenden amerikanischen Armee nach Deutschland evakuiert werden. Im Chaos der Vorbereitungen gelang es vielen OstarbeiterInnen, u.a. Maria und ihrer Freundin Sascha, durch ein Loch im Stacheldraht in den nächsten Wald zu fliehen – vermutlich in den Woiwer Wald, da das Lager offenbar direkt dort lag.

Nach mehreren Tagen ohne Essen in einem Versteck wurden sie von der einheimischen Familie von Theophil Binsfeld abgeholt. Die nächsten Monate konnten die beiden jungen Frauen in ihrer neuen Gastfamilie verbringen, während die meisten, die nicht evakuiert worden waren, weiterhin in ihren Baracken bleiben mussten.

Diese Lager wurden nun von der amerikanischen Militäradministration als „Displaced Persons Camps“ bezeichnet. Die ehemaligen OstarbeiterInnen galten zwar als DPs, wurden jedoch weiterhin – nun von der improvisierten luxemburgischen „Miliz“ – bewacht und festgehalten. Niemand durfte sich frei bewegen. Als im Herbst 1944 sowjetische Vertreter aus Paris und Brüssel in Luxemburg eintrafen, brachten sie weitere Restriktionen mit sich.

Rückkehr

Die beiden Frauen wurden in der Silvesternacht 1944/45 zusammen mit den ersten 2.700 weiteren sowjetischen BürgerInnen Richtung Frankreich abtransportiert. Maria schreibt, wie ihr Zug unterwegs bombardiert wurde und mehrere Menschen ums Leben kamen, darunter auch der Lokführer.

Nach drei Tagen erreichten sie schließlich das französische Chalon, wo sie in einem neuen Lager unabhängig vom Geschlecht zu einem Militärtraining verpflichtet wurden. Der Krieg war noch nicht vorbei, und Maria vermutete, dass man sie für den Kampf gegen Japan nach Fernost versetzen würde. Dazu kam es zwar nicht, doch das Lagerleben war noch lange nicht vorbei.

Nach der Kapitulation Deutschlands wurden in der sowjetischen Besatzungszone Filtrationslager eingerichtet, in denen Maria Talpa und Millionen anderer ehemaliger sowjetischer BürgerInnen verhört wurden, um sie auf Spionage und Kollaboration zu überprüfen. Talpa landete im Lager Torgau, wo sich alles wiederholte: medizinische Untersuchung, schlechtes Essen, Desinfektion, Erniedrigung.

Im November 1945, viele Monate später und praktisch auf eigene Faust, kehrte Talpa nach Hause zurück. Nach ihrer Entlassung aus dem sowjetischen Filtrationslager, wo man sie des Verrats beschuldigt hatte, war sie weiterhin mit der Haltung der einheimischen Bevölkerung konfrontiert, die die RückkehrerInnen als KollaborateurInnen und Prostituierte beschimpfte. Sie arbeitete als Näherin und wurde sehr aktiv in der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol, wahrscheinlich um den Vorwürfen zu entgehen.

1947 heiratete sie, was vielen ihrer Leidensgenossinnen nicht gelang, obwohl einige von ihnen ihre zukünftigen Ehepartner in Zwangsarbeitslagern wie Differdingen gefunden hatten. Die meisten waren stigmatisiert und schämten sich für ihre ZwangsarbeiterInnen-Vergangenheit. Zudem waren viele ihrer männlichen Altersgenossen gefallen und sie mussten später jüngere Männer heiraten.

Talpa war nach der Zwangsarbeit in Differdingen körperlich und seelisch angeschlagen. Anfang der 1950er Jahre wurde sie wegen ihrer Tuberkulose operiert, und es dauerte weitere zehn Jahre, bis sie wieder in die Kolchose zurückkehren konnte. Sie bekam eine Tochter, die heute noch lebt und die Memoiren ihrer Mutter zur Verfügung gestellt hat, die mit den Worten schließen: „Ich wünsche niemandem, dass er das durchmachen muss, was unsere Generation durchgemacht hat.“

Diese autobiografische Schrift sowie weitere neue Quellen wurden im Rahmen des vom luxemburgischen Staatsministerium finanzierten Forschungsprojekts am Center for Contemporary and Digital History (C2DH) untersucht und dabei 2.621 Namen der sowjetischen ZwangsarbeiterInnen von insgesamt 4.000 in Luxemburg dokumentiert. Die Ergebnisse des Projekts sind in dem von C2DH und capybarabooks herausgegebenen Buch von Inna Ganschow „Keiner weinte, es gab keine Tränen mehr – Ukrainische, russische und belarussische ZwangsarbeiterInnen in Luxemburg im Zweiten Weltkrieg aus transnationaler Sicht“ veröffentlicht. Die Buchpräsentation findet am 11. März 2025 um 18.00 Uhr in Belval in der Halle des poches à fonte (6, av. des Hauts-Fourneaux) statt. Kostenlose Anmeldung unter: https://www.c2dh.uni.lu/events.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können