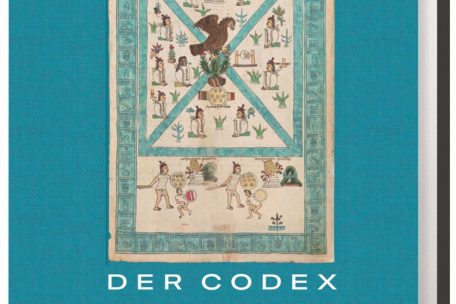

Vor kurzem jährte sich zum 500. Mal der Untergang des Aztekenreichs, zu dessen Anlass „Der Codex Mendoza“ (1) erstmals in deutscher Übersetzung erschien, das wohl berühmteste Dokument der Geschichte Mexikos – in der Bilderhandschrift der frühen Kolonialzeit von aztekischen Schriftgelehrten angefertigt und von einem spanischen Priester kommentiert. Das bibliophile Farbfaksimile stellt das wunderschöne Werk nun vollständig in Originalgröße dar – mit einer kritischen Einleitung der Altamerikanisten Stefan Rinke, Federico Navarrete und Nino Vallen, die dieses Nationalheiligtum Mexikos in den historischen Kontext einbetten, die Art und Weise der Überlieferung beschreiben und sich mit der Wirkungsgeschichte dieses Opus befassen.

Ein Imperium – so makellos, wie es nie war

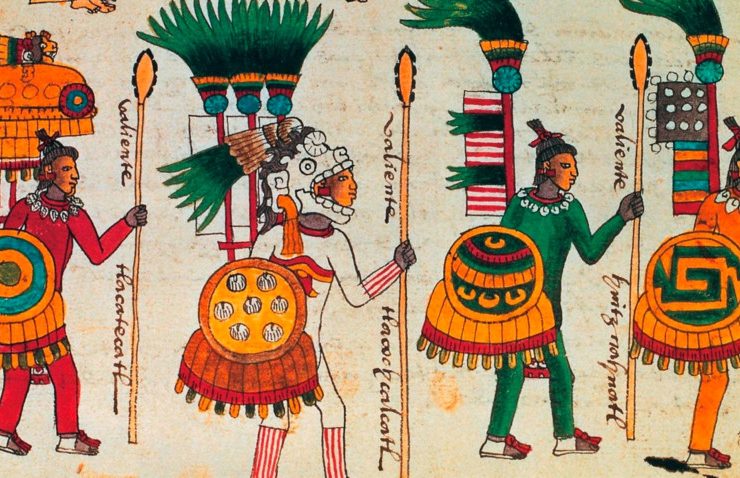

Zunächst gewährt der Codex Mendoza Einblick in die Historie der Azteken, die mit der Landnahme in einem See begann, wobei ein Adler auf einem Kaktus ihnen den Ort anzeigte, an dem sie ihre Hauptstadt Tenochtitlan erbauen sollten. Dann erklärt der in der traditionellen Hieroglyphenschrift verfasste Prachtband das Tributsystem des Aztekenimperiums, laut dem die unterworfenen Völker eine ganze Reihe von Abgaben entrichten mussten. Schließlich kommt es zur Schilderung von Recht, Gesellschaft und Lebenswirklichkeit des zerbrochenen Reichs.

In all diesen Ausführungen wird der Aztekenstaat, dessen Bewohner sich selbst Mexika nannten, nicht historisch-kritisch, sondern in bestem Licht dargestellt – als wohlgeordnet und durchaus auf Augenhöhe mit dem der Spanier, wobei die Autoren die blutigen Menschenopfer, die sogar die abgebrühten Konquistadoren als grauenhaft empfunden hatten, bewusst ausblendeten und den Fall der Aztekenherrschaft mit keinem Wort erwähnten. Die kurze Bemerkung, zwischen 1519 und 1521 sei es zu „Eroberung und Befriedung Neuspaniens gekommen“, wurde erst später auf Betreiben des spanischen Übersetzers hinzugesetzt.

Die immer falsch gestellte Frage

Als die Spanier im Jahre 1519 an der Küste Mexikos in der Nähe der heutigen Hafenstadt Vera Cruz an Land gingen und mit 508 Soldaten unter der Führung von Hernando Cortés Richtung Tenochtitlan marschierten, zählte die Bevölkerung der aztekischen Hauptstadt etwa 300.000 Personen (60.000 Haushalte), das gesamte Reich ungefähr 1,5 Millionen Einwohner.

Zwei Jahre später war der Untergang der Azteken besiegelt. Wie war es möglich, dass ein spanischer Söldnerhaufen die größte Militärmacht des amerikanischen Kontinents im Handumdrehen in die Knie zwingen, eines der mächtigsten Weltreiche in kürzester Zeit vernichten und seine Bewohner versklaven konnte?

Das ist die falsche Frage. Richtig müsste sie lauten: Mit wem haben die Spanier die Azteken bezwungen? Denn im Alleingang haben sie es nicht geschafft. Zu der kleinen Streitmacht von Hernando Cortés gesellten sich u.a. die den Azteken tributpflichtigen Totonaken von Cempoala, die sich gegen die Bevormundung durch Tenochtitlan auflehnten und mit den bärtigen Fremden gemeinsame Sache machten. Dass die Azteken ihre Nachbarvölker unterdrückten, rächte sich bitter, als die Spanier mit Hakenbüchsen, Bronzekanonen, Pferden und Windhunden anrückten.

Menschenblut als „Nahrung der Götter“

Die Azteken glaubten an die Schöpfung und Zerstörung von vier aufeinanderfolgenden Welten und Sonnen. Die fünfte Sonne, diejenige, die die aztekische Welt erleuchtete, nannten sie Huitzilopochtli. Diesen Sonnengott verehrten sie als höchsten Lenker des Universums, für den ihre Welt nur ein vergängliches Geschenk darstellte, das er ihnen jeden Augenblick wieder entreißen könnte, wenn sie ihn nicht reichlich mit Opfern ernähren würden. Ihrem unersättlichen Gott waren sie verpflichtet, immerzu Nahrung zu liefern. Wollten sie nicht in einer Katastrophe untergehen, mussten sie die Sonne auf ihrem täglichen Lauf halten und damit die Welt vor der Vernichtung bewahren.

Als Gaben für Huitzilopochtli, dem man auch als Kriegsgott huldigte, kamen nur Menschenblut und Menschenherzen infrage. Das Menschenopfer, die rituelle Tötung eines Menschen, war die geeignetste Form dieser heiligen Pflichterfüllung. Mit atemberaubendem Tempo beschleunigten die Azteken die Entwicklung der Menschenopferungen, die in Schlächtereien unvorstellbaren Ausmaßes ausarteten. So sollen auf dem Schädelgerüst vor dem Haupttempel bei der Ankunft der Spanier mehr als 130.000 Schädel der Geopferten auf Pfählen aufgereiht gewesen sein.

Im rezenten historischen Roman „Die zerbrochenen Flöten, Jadefisch und Motecuzoma“ (2) von Ida Spix lehnt sich der junge Krieger Jadefisch gegen seine Bestimmung auf, den Opfertod für die Götter zu sterben, als er sich unsterblich in Maisblüte, die Tochter des aztekischen Herrschers Motecuzoma (eine Schreibvariante für Moctezuma), verliebt, der samt Hofstaat von den im Golf von Mexiko angelandeten Spaniern und den mit ihnen nach Tenochtitlan marschierenden einheimischen Verbündeten gefangen genommen wird. Beim Versuch, seine Geliebte aus der spanischen Umklammerung zu retten, handelt sich Jadefisch neues Ungemach ein …

Lesetipps

(1) „Der Codex Mendoza, Das Meisterwerk aztekisch-spanischer Buchkultur“, herausgegeben, eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Stefan Rinke, Federico Navarrete und Nino Vallen (wbg Edition, Darmstadt 2021, 392 Seiten, Großformat, Hardcover in Leinen im Schuber, € 150,00, ISBN 978-3-534-27355-3);

(2) Ida Spix: „Die zerbrochenen Flöten, Jadefisch und Motecuzoma“ (TraumFänger Verlag, Hohenthann-Schönau 2021, 380 Seiten, Softcover, € 16,90, ISBN 978-3-941485-92-1)

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können