Le prestigieux bâtiment passera pendant la durée des travaux de restructuration, restauration et conversion en hôtel d’affaires sous une bâche. Pour cette raison déjà, l’œuvre „La grande Tempérance“ de Niki de Saint Phalle a quitté en octobre dernier son emplacement au Piquet, pour gagner le parc à sculptures entourant le Musée d’art de la ville, Villa Vauban. Rappelant brièvement qui fut cet homme, dont les aquarelles pittoresques font toujours tant la fierté d’un grand nombre de Luxembourgeois.

Mémoire forgée par les milieux officiels Sosthène Weis est souvent interprété comme citoyen modèle luxembourgeois servant à construire et à consolider le projet d’une société appelée à se réconcilier avec elle-même au cours de l’après-guerre. Les milieux officiels ont activement soutenu la construction de cette image idéale d’un artiste et d’un architecte pour qui le souci du paysage naturel et construit fut au premier plan.

Depuis 1945, la rue des Rochers à Luxembourg porte le nom de „rue Sosthène Weis“. En 1962, la ville de Luxembourg, lui consacrait une première rétrospective. En 1963, à l’occasion d’une visite d’Etat à Paris, la Grande-Duchesse Charlotte et le prince Félix offraient au général Charles de Gaulle l’album „Promenade en Luxembourg“ renfermant 25 aquarelles originales de Weis. L’année suivante, le gouvernement offrait une aquarelle de Weis au roi Olaf de Norvège. En 1966, le président de la Tunisie accepta douze aquarelles comme cadeau officiel.

Le Musée national d’histoire et d’art et le Musée d’art de la ville de Luxembourg „Villa Vauban“ possèdent 371, respectivement 447 œuvres de Sosthène Weis. A intervalles réguliers ils proposent des rétrospectives de l’artiste, tout comme des galeries municipales.

En 1986, les Musées d’Etat exposaient plus de 100 aquarelles au Palais des beaux-arts à Pékin. Une exposition de la même ampleur fut organisée à Sofia, deux ans plus tard. En 1991, l’Office des timbres commémorait la mémoire de Weis par l’édition de trois timbres postes. Depuis 2016, un concours d’aquarelles „Sosthène Weis“ est organisé chaque année sous l’égide de la Confrérie Saint-Michel.

Le monde de la finance rejoignait cette promotion officielle. En 1969, huit aquarelles rehaussaient la publication „L’histoire d’une banque à travers l’histoire économique d’un pays – 40e anniversaire de la Banque Générale“. En 1985, la Banque UCL organisait une exposition avec 83 aquarelles de l’artiste. En 1994, l’ouvrage „La ville de Luxembourg“, dirigé par Gilbert Trausch soutenu par la Banque Paribas s’attachait également au personnage de Sosthène Weis. Plusieurs historiens lui ont consacré des notices biographiques, certains le considéraient comme un „William Turner“ luxembourgeois.

Qui fut cet homme?

Il faut préciser que Weis s’était déjà assuré une solide renommée de son vivant en illustrant la revue culturelle „Les Cahiers luxembourgeois“, le magazine „A-Z“, les publications du „Touring Club Luxembourg“. Il participait aux expositions du Cercle artistique à partir de 1902 et plus régulièrement de 1928 à 1938. L’ouverture de sa succession permit la commercialisation de son œuvre.

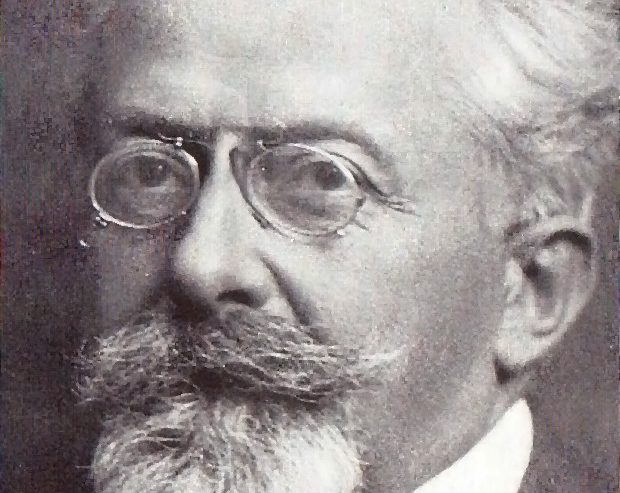

Weis est né le 29 janvier 1872 comme l’aîné d’une famille nombreuse (septs enfants) et dont les parents étaient d’ardents hommes de la terre, exerçant la profession de tanneurs à Mertzig. Sa maison natale aujourd’hui protégée par l’Etat fait partie d’un parcours pédagogique local. Après l’école primaire, Weis s’était inscrit à l’Athénée et fut interne au Convict épiscopal. Le professeur et peintre Michel Engels exerçait une certaine influence sur le jeune Weis. Il aurait appris l’attachement à la terre, le goût pour le pittoresque, le romantisme et la foi.

Sosthène Weis incarne la liberté bourgeoise de pouvoir quitter le monde rural pour la ville, le pays natal pour le pays d’éducation. En 1891, il s’inscrivit aux cours d’architecture à l’école polytechnique d’Aix-la-Chapelle avant de poursuivre ses études à Munich. Il fit un stage auprès de Hans Grässel responsable du „Bauamt für Hochbau“. Grässel s’était fait remarquer par son inventaire photographique des immeubles de Munich voués à leur disparition. Weis apprit ainsi à documenter les sites les plus pittoresques de cette ville.

De retour à Luxembourg comme architecte indépendant, en 1901, Sosthène Weis épousait en 1902, Marie Putz. En 1905 il devint architecte de l’Etat, avant de faire carrière dès 1919 comme architecte auprès de l’Arbed. En 1912, l’empereur allemand et roi de Prusse, Guillaume II, l’avait décoré de l’ordre de l’aigle rouge en reconnaissance de ses services pour la construction de l’Hôtel des Postes. En 1914, la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde le distingua à son tour pour ses mérites professionnels. En 1922, le roi Albert le distingua par la médaille au ruban strié pour la réalisation du palais de l’Arbed. Retraité depuis 1938, Weis est décédé à Luxembourg, le 28 juillet 1941.

Solides connaissances en beaux-arts

La formation d’architecte lui donnait de solides connaissances en beaux-arts et lui avait appris le dessin de croquis qui lui permettait de réduire un sujet, un motif à ses traits essentiels. Les plus anciennes aquarelles de Sosthène Weis remontent à son époque de formation (1892). Si l’aquarelle tint un rôle d’art mineur au XIXe siècle, son emploi était usuel comme technique dans l’architecture.

Photographie et aquarelle possèdent de nombreux traits en commun. Lorsque Sosthène Weis, en tant qu’architecte de l’Etat, entreprit des voyages d’études à l’étranger pour s’inspirer des constructions nouvelles et notables pour réaliser des projets à Luxembourg, il ne fit guère de croquis ou d’aquarelles, mais des photos. Les angles de vues qu’il prenait comme aquarelliste sont ceux d’un photographe. Et pourtant, la peinture à l’aquarelle pouvait bien rajouter une valeur que la photo de l’époque, n’avait su traduire: l’émotion propre, le caractère subjectif de l’artiste. Maniant les deux disciplines, il n’est pas exclu que Weis ait peint également des aquarelles à partir de photos.

Il est frappant de constater que le dessin de l’aquarelle prend de l’ampleur chez Weis, dès qu’il travaille à l’Arbed. Son activité d’artiste s’accroît progressivement avec l’approche de la retraite. Il s’adonnait à sa passion aussi bien en voyage à l’étranger, qu’en excursion au Grand-Duché. Il ne se concentra pas exclusivement sur les quartiers pittoresques de sa ville. Weis redessinait certains sites à des intervalles des saisons, des années ou de décennies.

Ses dessins respirent une mélancolie douce. L’homme est absent de ses images. Âme sensible, détestant les disputes, Weis se retirait pour se détendre. Habitué à faire le choix des matériaux de construction, son regard était automatiquement porté sur les couleurs locales. Il partageait cette sensibilité avec le Ministre d’Etat Paul Eyschen pour qui il dessina deux ans après sa mort son monument funéraire (1917). Son goût pour la nature et sa topographie expliquent son adhésion dès 1904 au „Fauna-Verein“, puis à la „Société de naturalistes luxembourgeois“. En 1937, Sosthène Weis publiait 35 biographies d’architectes anciens et contemporains ayant façonné nos espaces publics, forgés nos paysages.

Weis fut un homme ouvert au niveau comme il recourut à l’aquarelle et comme il défendait l’usage du béton armé. Il recherchait la meilleure forme pour traduire au mieux à la fonction de l’Hôtel des Postes: „(…) La beauté est plutôt à rechercher du côté des proportions harmonieuses, que du côté d’une banale richesse. Du reste, les façades ne sont pas sobres et semblent correspondre à une représentation simple, mais noble, ainsi qu’il convient à une administration publique.“

La réduction d’un paysage à ses éléments essentiels dans l’aquarelle correspond au souci de Weis de vouloir réduire la place de l’ornement dans l’architecture au profit de la forme et de la fonction. La nouvelle maison de santé à Ettelbruck, les ateliers pour l’Ecole d’artisans de l’Etat, le Club-house du Golf de Luxembourg, les habitations pour les employés et ouvriers de l’Arbed, le laboratoire bactériologique au Verlorenkost, ou encore ses projets pour la construction de prisons au Verlorenkost, respectivement d’un palais de justice à la vieille ville, respectivement au plateau Bourbon illustrent ce souci de mettre en valeur l’essentiel d’un édifice à épurer d’une surcharge d’ornements. Ensemble avec l’ingénieur-paysagiste Edouard André, Weis créa en 1906, un paysage idéalisé au parc thermal de Mondorf-les-Bains avec des citronniers et orangers, palmiers et cactus dans laquelle étaient nichés la salle de spectacles en bois ajouré ou encore l’orangerie. Dans un souci de mieux structurer la place Guillaume II, Weis avait proposé en 1908 de raser la Cathédrale Notre-Dame et de la reconstruire en style néogothique sur cette place. Weis n’est pas un passéiste, mais un ingénieur du paysage culturel et naturel.

Nombreux furent d’ailleurs les architectes à peindre pendant leurs loisirs. Leurs œuvres réalisées pendant des moments récréatifs traduisent souvent leurs compétences et approches qu’ils mettaient à profit dans le cadre de leur profession. Pour Sosthène Weis, ce fut pareil.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können