Thematisiert wird der vor genau 80 Jahren stattgefundene Beginn der Deportationen jüdischer Bürger von Luxemburg und Trier nach Litzmannstadt (Lodz), in Polen. „Die männlichen Personen haben glattrasiert und mit kurzem militärischen Haarschnitt, die weiblichen Personen ordnungsgemäß frisiert zu erscheinen. Mitgenommen werden kann ein Koffer von bis zu 50 kg. Bettzeug und Decken, vollständige Bekleidung soweit sie am Körper getragen werden kann. Bargeld bis zu RM 100,- und Verpflegung für drei Tage, an Schmuckstücken nur einen Ehering.“ Derartige Verfügungen erteilte die Gestapo im Oktober 1941 den Trierer jüdischen Bürgern bzw. erzwungenermaßen die luxemburgisch-israelitische Kultusgemeinde ihren Mitgliedern kurz vor der Deportierung. Abfahrt war in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober kurz nach Mitternacht vom Hauptbahnhof Luxemburgs. Der Deportationszug „Da3“ erreichte nach eineinhalb Tagen Radegast, den Güterbahnhof in Litzmannstadt – damals nach Warschau das zweitgrößte Zentrum jüdischen Lebens in Polen.

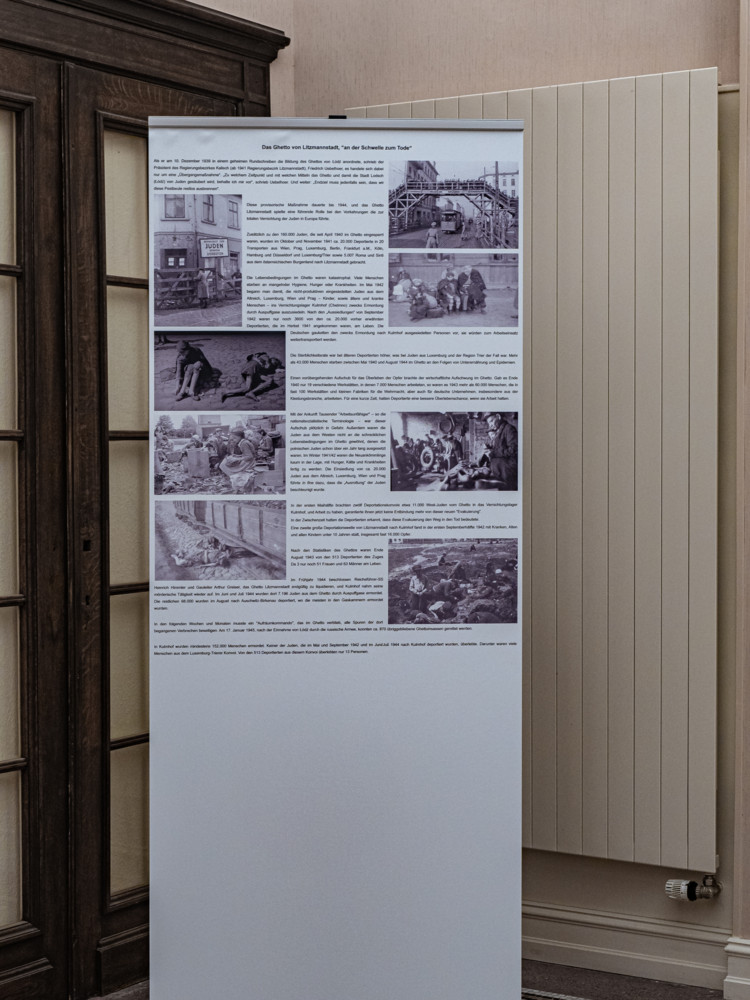

Die starke Präsenz jüdischer Bürger in Lodz war ein wesentlicher Faktor dafür, dass 1939 in dieser Stadt ein Ghetto für die Umsiedlung aller Juden errichtet wurde. Nach der Abriegelung des Ghetto-Areals befanden sich dort 160.000 Menschen. Ab 1941 kamen weitere 20.000 aus Deutschland, Österreich und Luxemburg hinzu. Zusätzlich wurde die Fläche des Ghettos verkleinert, was zu einer weiteren Verschlimmerung der Lebensbedingung führte. Sechs bis acht Personen waren in einem Raum zusammengepfercht, es gab kein fließendes Wasser, keine Kochmöglichkeiten, keine Toiletten.

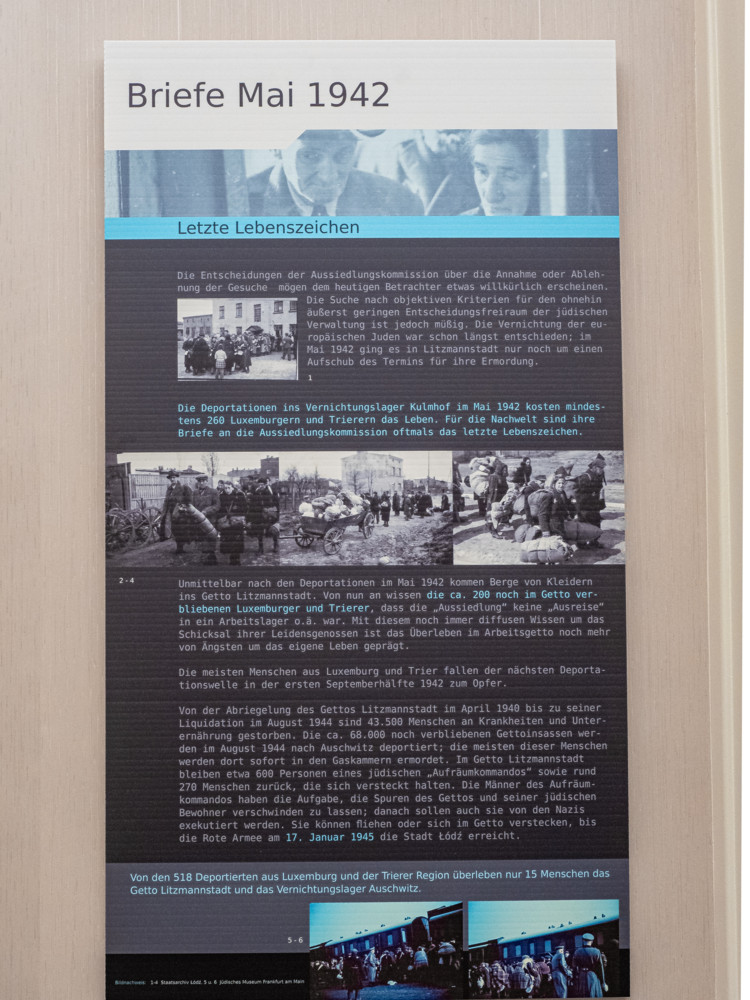

Von den 323 Juden des ersten Transportes aus Luxemburg und den 190 Juden aus dem Regierungsbezirk Trier haben 13 Menschen überlebt. Von den insgesamt 20.000 nach Litzmannstadt deportierten Menschen lebten im Herbst 1942 nur noch 4.300. Mehrere Tausend sind verhungert und erfroren, über 11.000 wurden mit Zügen nach Chelmno gebracht und dort in Gaswagen erstickt. Das heutige und ehemalige Lodz wurde im April 1940 von den Besatzern zu Ehren Karl Litzmann (1850-1936), deutscher General im Ersten Weltkrieg und späterer NSDAP-Politiker, umbenannt.

Die Villa Pauly, 1919 erbaut, gehörte dem Chirurgen Dr. Norbert Pauly. Nach seinem Tod wurde sie verkauft und ging in den Besitz des Luxemburger Staates über. Seit 2001 befinden sich hier der Sitz des „Comité directeur pour le souvenir de la Résistance“ und ein Dokumentationszentrum. Beim Einmarsch am 10. Mai 1940 wurde die Villa kurzerhand von der Gestapo in Beschlag genommen, wurde ihr Hauptsitz und in ihren Kellerräumen fanden viele äußerst brutale Verhöre mit Schlägen und Hieben statt. Hunderte gingen durch diese Nervenmühle, darunter auch René Pauly, Sohn des Eigentümers. Es ist daher von besonderer Bedeutung, dass an diesem Ort, wo die Schergen des NS-Regimes ihre Verbrechen begangen, der Opfer gedacht wird.

Die Ausstellung

„Das Ghetto von Litzmannstadt – an der Schwelle zum Tode“

Bis zum 27. Januar 2022

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 13.00 bis 16.30 Uhr (private Führungen zu anderen Zeiten möglich)

Villa Pauly, 57, boulevard de la Pétrusse

[email protected]

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können