Als um 7 Uhr morgens die Wahllokale in Neukaledonien öffneten, standen die Zeichen bereits auf Sturm – in jeder Hinsicht. Tatsächlich braute sich über den paradiesischen Inseln, die 20.000 Kilometer von Paris und 1.500 Kilometer östlich von Australien im Pazifik liegen, ein tropisches Sturmtief zusammen. Doch noch deutlich heftiger war die Verärgerung der Kanaken. Letzteres ist der Name der indigenen Bevölkerung Neukaledoniens, die traditionell eher für die Unabhängigkeit vom Mutterland Frankreich ist, während der französisch-stämmige Teil meist dagegen ist. Im ersten Referendum 2018 stimmten noch 57 Prozent der Wahlberechtigten für den Verbleib bei Frankreich, zwei Jahre später – beim zweiten Referendum – rutschte diese Zahl jedoch bereits auf 53 Prozent ab.

Die Unabhängigkeit hätte am Sonntag also in greifbarer Nähe sein können. Doch die Allianz der Unterstützer, die FNLKS, rief noch vor der Abstimmung zum Boykott auf. Grund sind die Corona-Opfer – 280 hauptsächlich indigene Bewohner der Inseln sind nach einem Ausbruch im September gestorben. Die Tradition der Kanaken erfordert es nun, zwölf Monate zu trauern. Ein Wahlkampf war da nicht wirklich möglich. Aus diesem Grund sollte die Abstimmung verschoben werden – eine Bitte, der Paris aber nicht entsprach.

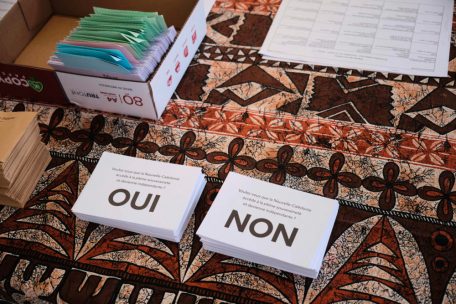

Teilweise leere Wahlurnen

Dies verärgerte die indigene Bevölkerung, die die Abstimmung am Sonntag dann auch größtenteils ignorierte. Während sich in der Hauptstadt Noumea, in der viele Französisch-Stämmige leben, lange Schlangen vor den Wahllokalen bildeten, kam in Canala, einem Ort mit einer großen indigenen Bevölkerung, der erste Wähler anscheinend erst um 11 Uhr am Vormittag. „Der Bürgermeister von Canala, Gilbert Tyuienon, erlaubte den Wahlhelfern, Filme auf ihren iPads anzuschauen, damit sie nicht vor Langeweile sterben“, schrieb der lokale Journalist Nic Maclellan auf Twitter. „Die meisten indigenen Kanaken sind dem Aufruf der FLNKS gefolgt und haben im Referendum Neukaledoniens nicht abgestimmt, wie die leeren Wahlurnen zeigen.“ Vor allem auf den äußeren Inseln, den Loyalty Islands, auf denen viele Kanaken leben, fiel die Wahlbeteiligung dramatisch ab. In Lifou stimmten nur 3,7 Prozent der Bevölkerung ab. Insgesamt sollen laut der französischen Botschaft in Neukaledonien bis 17 Uhr nur etwa 41 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben haben. Maclellan hatte zuvor schon geschrieben, dass die Abstimmung „wenig Glaubwürdigkeit“ haben werde, wenn Zehntausende von Stimmen für die Unabhängigkeit abgingen.

Insofern ist das vorläufige Ergebnis vom Sonntag – über 96 Prozent lehnten die Unabhängigkeit ab – nicht überraschend. Wahlbeobachter fürchten, dass dieser Sieg der Frankreich-Befürworter, der damit quasi vorprogrammiert war, nun zu Ausschreitungen in dem Inselparadies führen könnte, obwohl der Wahltag selbst friedlich ablief. Nicht umsonst hat Frankreich rund 2.000 Soldaten auf die Inselgruppe abbestellt. Denn Mitte der 1980er Jahre war es schon einmal zu blutigen Zusammenstößen zwischen Unabhängigkeitsaktivisten und Polizei und Militär sowie zu Gewalt zwischen Ureinwohnern und Europäern gekommen. Damals starben bis zu 70 Menschen. Die Eskalation der Gewalt war eine Geiselnahme während der französischen Präsidentschaftswahlen 1988, bei der über 20 Menschen ums Leben kamen.

Europäisches Bollwerk gegen China

Wie wichtig das scheinbar so verschlafene Inselparadies im Pazifik, das in erster Linie von Nickel und Tourismus lebt, für Frankreich ist, zeigt, dass Paris jährlich rund 1,5 Milliarden Euro an Unterstützung schickt. Denn Neukaledonien ist nicht nur ein Südseeparadies, in dem sich gut Urlaub machen lässt, sondern auch ein europäisches Bollwerk gegen den zunehmenden Einfluss Chinas in der Region. Die Volksrepublik präsentiert sich gegenüber den kleinen Inselstaaten im Pazifik seit Jahren als großzügiger Freund, der Krankenhausschiffe entsendet, Entwicklungshilfe in Form von Darlehen vergibt und in Straßen und Häfen investiert. Im Gegenzug will China bisher (nur) Loyalität. Die Länder müssen ihre Beziehungen zu Taiwan kappen, dürfen dieses auf Wunsch Chinas nicht mehr als eigenständiges Land betrachten.

Auch Neukaledonien hat eine starke Beziehung zum Reich der Mitte. China ist wichtiger Handelspartner und Hauptabnehmer der Nickelproduktion im Land. Vor dem zweiten Referendum wurde in Neukaledonien deswegen bereits heftig darüber diskutiert, ob die Inselgruppe zur „chinesischen Kolonie“ werden würde, sollte sie die Unabhängigkeit von Frankreich erlangen. „Die Leute sagen: ‘Wenn wir nicht mehr Franzosen sind, werden wir Chinesen sein‘“, sagte Catherine Ris, eine Wirtschaftsprofessorin an der Universität von Neukaledonien, damals im Interview mit der South China Morning Post. Es gehe die Angst um, dass China sich überall auf der Welt ausbreiten werde.

Vanuatu hat es vorgemacht

Auch Präsident Macron hatte bei seinem Besuch in Neukaledonien vor dem ersten Unabhängigkeitsreferendum 2018 gewarnt, dass China „seine Hegemonie Schritt für Schritt aufbauen“ würde, „eine Hegemonie, die unsere Freiheit und unsere Chancen im Pazifik einschränken wird“. Dass der französische Staatschef damit nicht falsch liegen könnte, zeigt Neukaledoniens Nachbar Vanuatu. Der Pazifikstaat ist seit 1980 unabhängig von den einstigen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien. Dafür fiel das Land inzwischen aber ganz unter die Fittiche Chinas. Die Chinesen schicken nach den häufigen Naturkatastrophen auf den Inseln aber nicht nur Hilfsmittel, sie haben auch die Sanierung eines Hafens finanziert und bauen über private Investoren an einem „Mini-Singapur“ auf der Hauptinsel – einer neuen Stadt für Ausländer mit Wohnungen, Resorts und Einkaufszentren, die eine hohe Mauer von der einheimischen Bevölkerung trennt.

Zusätzlich dazu hat Neukaledonien nach dem geplatzten französischen U-Boot-Deal mit Australien und dem neuen Aukus-Sicherheitspakt zwischen Großbritannien, den USA und Australien an strategischer Bedeutung für Frankreich gewonnen. „Die koloniale Kontrolle über Neukaledonien zu behalten, ist eine zentrale Säule in der Indopazifik-Strategie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron“, hieß es erst vergangene Woche in einer Analyse des Lowy-Instituts.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können