In erster Linie reagierte die GBAG auf den dringenden Bedarf an Unterkünften für Alleinstehende, indem sie auf dem „Kazebierg“, in der Nähe der Brasseurschmelz und einer früher errichteten kleinen Arbeitersiedlung, ein „Ledigenheim“ baute, d.h. ein Wohnheim für 106 Arbeiter.

Zu den bemerkenswertesten Bauwerken der GBAG in Esch/Alzette gehören die Werkswohnungen für die Familien der Arbeiter, Angestellten und Führungskräfte. Wie beim Casino und dem Verwaltungsgebäude wurde der Architekt Paul Tafel (um 1875 bis nach 1950) auch mit diesen Bauten beauftragt, was die Homogenität der von der GBAG in Esch errichteten Gebäude erklärt.

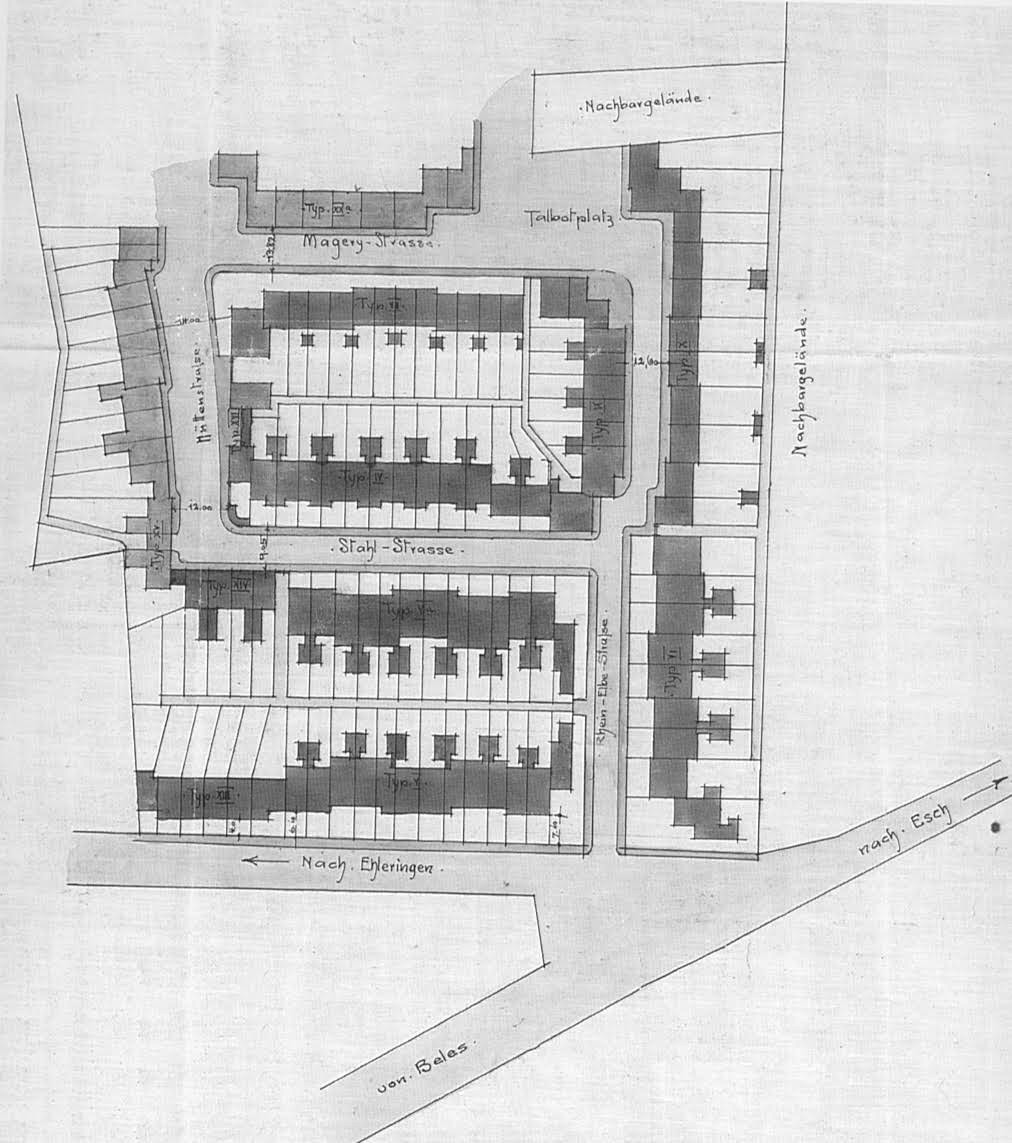

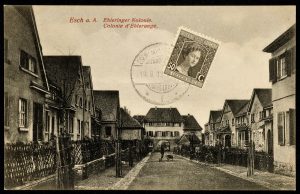

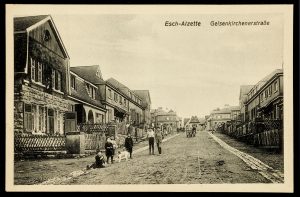

Die großen Arbeiterkolonien auf der Acht (Léon Weirich) und Ehleringer Straße (Dr. Welter) – eine kleinere Anzahl befindet sich noch in der rue Barbourg – lagen am Rande des Stadtkerns von Esch. Für die Arbeiter war das Portal 1 der Adolf-Emil-Hütte (Belval) zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Beide Siedlungen stellten eine völlig neue Art von Arbeitersiedlungen im luxemburgischen Erzbecken dar. Sowohl die Gesamtplanung als auch die Architektur der Siedlungen unterschieden sich deutlich von der einförmigen Arbeitersiedlung, die von den Vorgängern der GBAG, dem Aachener Hütten-Actien-Verein, in der rue Renaudin und der rue des Mines errichtet worden war. Die neuen, von der „Gartenstadt“ hergeleiteten Wohnsiedlungen zeichnen sich durch unterschiedliche Fluchtlinien der Häusergruppen aus, die rund um kleine Plätze oder erweiterte Straßenräume angeordnet sind. Für die Kinder bot sich so Raum zum Spielen. Große Gärten, die von Fußwegen durchzogen sind, und eine großzügige Baumbepflanzung schufen eine grüne Umgebung. Die meisten Haushalte verfügten über einen Stall mit Abort in einem kleinen Nebengebäude. Es gab noch keinen Anschluss an ein Kanalisationssystem. Kleinviehzucht sowie Gemüseanbau waren vorgesehen, um zur Ernährung der Familien beizutragen.

Die Architektur der Siedlungen in Esch lässt sich mit der bereits im Kapitel über das Casino erwähnten Margarethenhöhe in Essen vergleichen. Der Architekt Paul Tafel war bemüht, malerische Effekte zu erzielen und das Erscheinungsbild der Straßen zu differenzieren. Er hätte zwei identische Siedlungen schaffen können, aber das tat er nicht. Die Siedlungen setzen sich nämlich aus Häusergruppen zusammen, die verschiedene Typen repräsentieren. In der Cité Léon Weirich zählt man 13 und in der Cité Dr. Welter elf Typen. In diesen Siedlungen kann man eine Vielzahl architektonischer Details entdecken, darunter verschiedene Giebel- und Dachformen, vor- und zurückspringende Bauteile, Bogenfenster, kleine Loggien, Durchgänge zu den Gärten usw. Die ursprünglichen Farben der Häuser sind in einem Artikel in der Baugewerks-Zeitung (Nr. 6, 21.1.1914, S. 812) beschrieben: Der Fassadenputz war gelb, die Fensterläden grün gestrichen, die Dächer mit roten oder graublauen Ziegeln oder Schiefer gedeckt. Die Häuser verfügten über einen Ziergarten zur Straße hin, der durch einen Holzzaun abgeschlossen war.

Die beiden Siedlungen Léon Weirich und Dr. Welter bestehen aus 270 Häusern mit 283 Wohneinheiten. Bei den meisten handelt es sich um Einfamilienhäuser. Die Größe der Wohnungen entsprach dem Rang des Mieters im Unternehmen: Die Meister hatten Anspruch auf sechs Zimmer, die Vorarbeiter auf fünf und die Arbeiter auf vier Zimmer. Jeder Haushalt verfügte über einen Keller, einen Dachboden und einen Garten von bis zu 110 Quadratmetern. Die Unterkunft wurde zu einer sehr moderaten Miete zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug unterlagen die Mieter einem strengen Regime von Kontrollen hinsichtlich ihres Verhaltens und auch der Instandhaltung der Häuser.

Die Arbeitersiedlungen wurden nach der Privatisierung der Häuser in den 1960er und 1970er Jahren zahlreichen Eingriffen unterzogen. Trotz dieser Beeinträchtigungen für das Auge des Ästheten strahlen die Stadtviertel nach wie vor ihren Charme aus und sind wegen ihrer Lebensqualität sowie ihrer heute zentralen Lage begehrt. Kürzlich hat die Stadt Esch/Alzette die Siedlungen als Schutzgebiete definiert. Sie hat spezielle Entwicklungspläne erstellen lassen, um die Anlagen zu schützen und den Bewohnern dennoch die Möglichkeit zu geben, Veränderungen an ihren Häusern vorzunehmen, ohne das architektonische Ensemble zu stören.

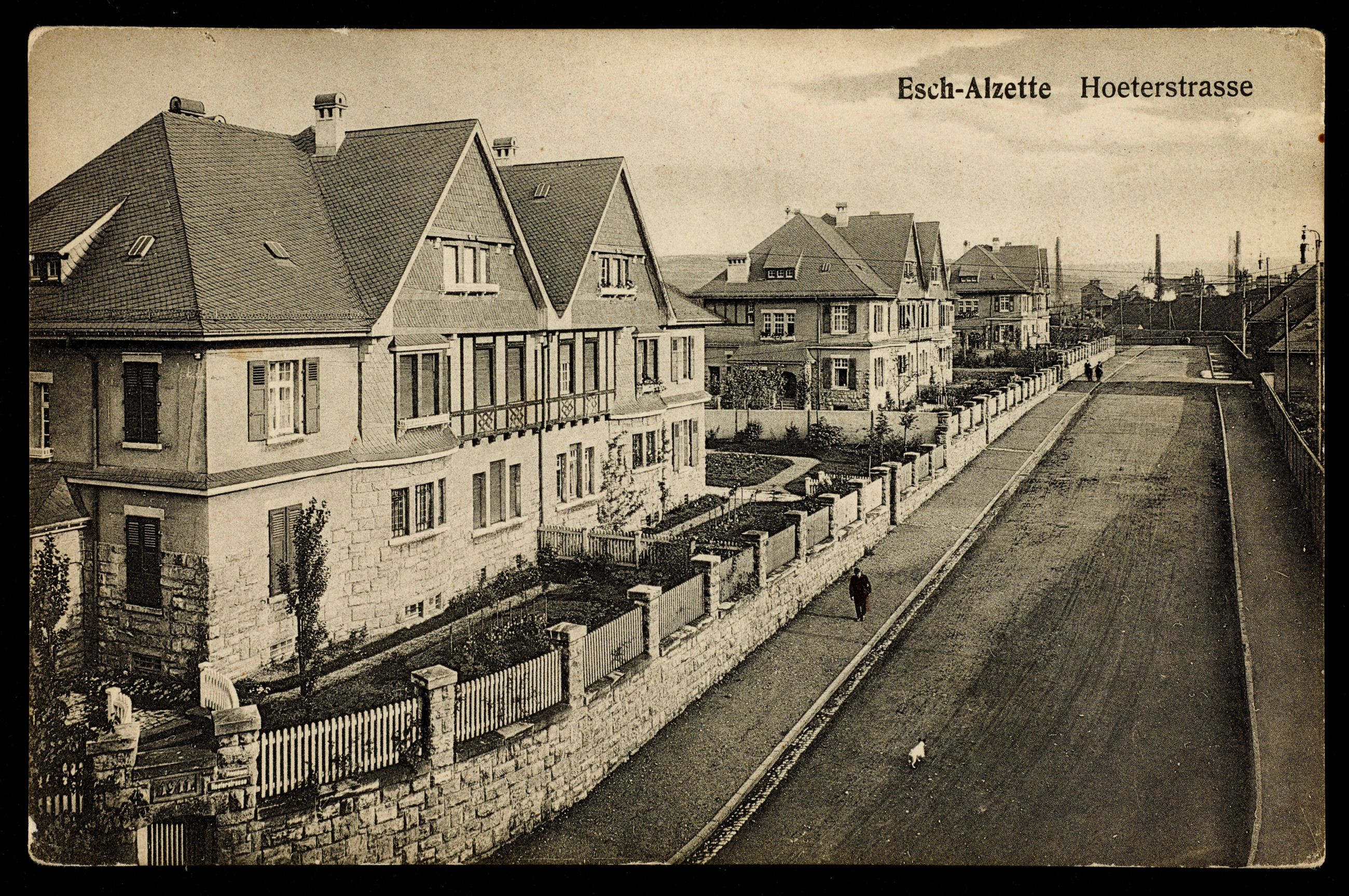

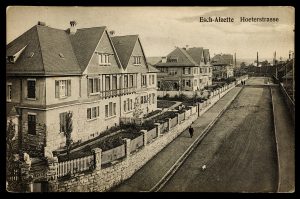

Außer den Arbeitersiedlungen baute die GBAG zwölf Wohnungen für mittlere Angestellte an der Schoellerstraße (heute Avenue des Terres-Rouges) und sechs Villen für Ingenieure in der Hoeterstraße (heute rue Bessemer) gegenüber dem Portal 1 der Adolf-Emil-Hütte (Belval). Die Wohnungen für die Angestellten ähneln den Häusern in den Arbeitersiedlungen, während es sich bei jenen in der Bessemer Straße um großzügige Doppelvillen handelt. Mit geräumigen Zimmern und umgeben von großen Gärten bieten sie einen sehr komfortablen Lebensraum. Bemerkenswert ist, dass sich bei diesen Häusern einige architektonische Elemente aus der Essener Siedlung Margarethenhöhe wiederfinden, die dem Architekten Paul Tafel möglicherweise als Vorbild diente. Es sind dies die teilweise mit Schiefer und dekorativem Fachwerk verkleideten Fassaden und die massive Verwendung von rustiziertem Werkstein. Dadurch ähneln sie auch damals in Deutschland üblichen großen Landhäusern.

Die Größe der Ingenieurhäuser und ihre Ausstattung entsprachen dem den Führungskräften zugeordneten Standard. Sie hatten sogar einen Tennisplatz in der Nähe, im Clair-Chêne, einem Rest jenes Waldes, der für den Bau der Adolf-Emil-Hütte der GBAG abgeholzt worden war.

Das Portal 1, gegenüber den Ingenieurhäusern, wurde ebenfalls von Paul Tafel entworfen. Bei der jüngsten Umgestaltung wurde das typische architektonische Erscheinungsbild leider beeinträchtigt.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können