Ein Pianist jenseits der schwarz-weißen (Kopf-)Tasten

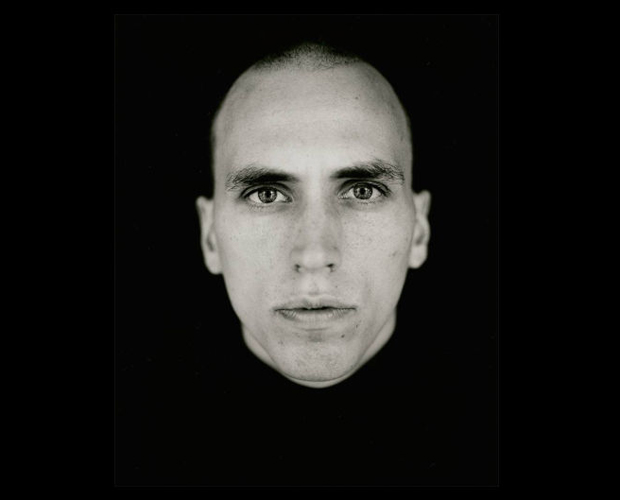

Der 30-jährige deutsche Pianist Martin Kohlstedt war am vergangenen Freitag in den Rotondes zu Gast.Das Tageb latt unterhielt sich mit ihm über Hypes, abgeschlossene Prozesse und Karneval der musikalischen Art.

Zu welchen Anteilen ist die Musik, die durch Sie entsteht, intuitiv oder doch gelernt?

Martin Kohlstedt: Ich habe erst mit 12 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Ganz ohne familiären Druck, da stand halt einfach dieses Klavier bei uns im Wohnzimmer und ich eignete mir intuitiv Dinge an. Dies kann man gewissermaßen als Wissen bezeichnen, das dann durch den Unterricht, den ich ab dem 14. Lebensjahr besuchte, ergänzt wurde. Dort kam dann die Theorie dazu und ich fing langsam an, das zu defragmentieren, was ich bis zu diesem Zeitpunkt getan hatte. Später folgte der Oberstufenabschluss in Klavier. Auch während meines Studiums, das ich jedoch nicht in Musik ablegte, habe ich mir trotzdem immer wieder Jazz-Dozenten zur Seite geholt, die mich begleitet haben auf meinem Weg.

Nach etlichen Projekten, bei denen man konstruiert sowie komponiert und sehr aktiv geplant hat sowie Wissen angewendet hat, hat man dann wiederum das Bedürfnis, Schritte zurück zu machen. Ich habe mich absichtlich rausgewunden und versucht, mich an den Moment zu erinnern, in dem ich zwischen 12 und 15 einfach nur Tasten gedrückt habe, die ich mochte. Das ist spannend, weil der Versuch des zeitweiligen „Vergessens“ des bereits Gelernten sehr viel Kraft kostet. Der Wunsch besteht, es irgendwann komplett intuitiv laufen lassen zu können. Ich kann derzeit nicht ganz genau sagen, wie viel unterbewusst geschieht und wie viel hin und wieder bewusst gelenkt ist, aber ich gehe von einem 50/50-Verhältnis bei meinen momentanen Livekonzerten aus.

Sie werden oft in einem Atemzug mit den jungen Pianisten Nils Frahm oder auch Francesco Tristano genannt. Ehrt Sie das oder spricht man Ihnen dadurch Ihre Individualität als Künstler ab?

Es kommt vor, dass man plötzlich in einem Musikgenre landet, von dem man selbst davor noch nie gehört hat. Dann kommen so Begriffe auf wie „Neoklassik“, „Meister“, „Genies der Neuzeit“ oder „neuer Mozart“. Das arbeitet eigentlich gegen das, was ich tue und tun möchte. Denn ich brauche Augenhöhe und Kommunikation mit meinem Gegenüber. Ich muss aber sehr viel Eis brechen, wenn ich in die Elbphilharmonie komme (oder was dergleichen), da ich dann erst mal diesen ganzen angeblichen Geniekomplex kaputtmachen muss, um von vorn anfangen zu können. Das Problem ist, dass gerade Musikredaktionen manchmal leider für diese festen Mauern sorgen.

Wenn man ein Album rausbringt und die Soundästhetik schon einer gewissen Richtung entspricht, die man auch bei einem Nils oder einem Ólafur Arnalds hört, dann ist es bei weitem nicht schlimm, wenn dies Erwähnung findet. Man kann es ein Stück weit klassifizieren und erwähnen, dass es um Instrumentalmusik geht, die auf Klavier basiert. Irgendwo muss man ja auch Vokabular schaffen, aber es geht tatsächlich sehr oft in eine gefährliche Richtung, weil da Analysegrundlagen und Wertungen hinzukommen, die eigentlich nicht funktionieren können, wenn man improvisiert und intuitiv spielt.

Wenn jemand versucht, es als festgeschriebene Komposition zu werten, dann entsteht ein falscher Kommunikationszyklus. Bei mir ist jedes Konzert anders, die Stücke sind einfach nur meine Vokabeln, die zerschraubt werden und die ich brauche, um frei zu sprechen zu können.

Wir haben sehr viele Medien wie beispielsweise Langzeitdokumentationen entwerfen müssen, die eine Gegendarstellung zu dem Bild bieten, das ständig geschaffen wird. Dort klingt es nämlich häufig so, als wäre das eine Welle, die gerade entsteht, auf die wir nur alle aufgesprungen wären. Es gibt jedoch tausende Menschen, die Pianomusik machen, und tausende Menschen, die Elektronik dazuschieben; das ist kein fertiges, ausgedachtes Konzept, sondern jeder entwickelt es für sich selbst, so wie er es braucht.

Hat dieses Phänomen auch etwas damit zu tun, dass die Hörerschaft das reine Zuhören einfach verlernt hat?

Es gibt immer diese ersten fünf Minuten, die erste Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde, die es braucht, um durch die Phase zu gehen, in der man versucht, die Form, den Sound usw. zu bewerten. Was jedoch schön ist, ist, dass sich währenddessen aber schon unterbewusst etwas einschleicht, was dann zumindest bei meinen Konzerten dazu führt, dass die Köpfe irgendwann nach links nicken und der Blick sich verändert. Die Leute sind ab einem bestimmten Moment einfach bei sich. Die Musik ist dann eigentlich nur noch ein Medium, ein Mittel zum Zweck, durch das jeder diesen zeremoniellen Prozess durchmacht.

Die Zuhörer hängen dann sozusagen fest und checken nicht mal, wenn das Konzert vorbei ist. Ich las schon Kommentare im Netz, in denen sich über ein zu kurzes Konzert von mir beschwert wurde, dabei waren es 100 Minuten. Für mich ist das ein gutes Zeichen dafür, dass da was passiert ist. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich zu einem Konzert gehe, ich brauche einfach diesen Schritt aus der eigentlichen Situation heraus. Intellekt stellt in dem Moment leider eine ganz schöne Hürde dar, denn er behindert das intuitive, fast kindliche Aufnehmen von Dingen.

Wie sehen diese Übergänge bei den Konzerten genau aus? Helfen Sie den Menschen dabei?

Da hat man ganz oft Menschen, die sich selbst erst mal mit dem Format konform machen müssen, das kann vielschichtig werden. Manche Menschen mögen eher die leisen Piano-Stücke und diese Vorliebe bringt man quasi in Gefahr, man stellt Dinge auf die Probe und sorgt für ganz viele Fragezeichen. Über die Verwirrung erzeugt man die Unsicherheit, die gebraucht wird, um wirklich nach innen zu gelangen. Wenn alles schnurstracks nach Plan und Album läuft, wenn also genau das kommt, was ich erwartet habe, sag ich später zwar vielleicht, dass es ein schönes Konzert war, aber das wird nicht so viel in mir auslösen. Mein Vater hat mal gesagt: „Du kannst nicht mehr befriedigen, nur noch verwirren.“ Danach fängt man dann an, ein neues Verhältnis aufzubauen. Da kann man dann über Empathie und Kommunikation an einen Punkt zurückkommen, wo ein gemeinsamer Nenner herrscht. Da gehört eigentlich kein Intellekt dazu. Das kann ein siebenjähriges Mädchen sein, das bei sich selbst landet, oder auch ein 80-jähriger Mann, der sein Leben lang die Welt studiert hat.

Bei Ihrem Auftritt auf dem „Food For Your Senses“- Festival im vergangenen Jahr unterbrachen Sie Ihr Spiel bei einem Stück und setzten noch mal neu an. Manche Zuhörer deuteten dies als Mut. Wie stehen Sie dazu?

Das ist schade. Denn eigentlich gehört das zu einem authentischen Hoserunterlassen dazu. Wenn du dich selbst weiterentwickeln willst, bleibt dir nichts anderes übrig. Was bringt der perfekte klassische Pianist, wenn da doch aber ein Mensch sitzt? Bei benanntem Stück handelte es sich, glaube ich, um „VET“ (vom Album „Nacht“). Das ist ein kleiner Spitzbub, mal gehorcht er und mal nicht. Das ist so ein persönliches Ding, es kommt drauf an, wo du selbst stehst, was du offenbaren kannst. Manchmal ist man nicht stark genug, so weit nach innen zu bohren, wo es einem selbst zu nahe gehen würde, dann hat man ab und an auch mal Angst. Das ist okay, denn so lernt man. Ich komme aus einer sehr leistungsgeprägten Gegend und so therapiere ich mich quasi mit jedem Konzert aufs Neue, dass eigentlich alles völlig entspannt ist.

Und dieses Anhalten zwischendurch ist was, wo sic was hochzieht im Publikum, wo genau dieser Geniekomplex auf die Probe gestellt wird. Das ist das Schöne daran, dass man damit die Augenhöhe schafft. Da geht dann knallhart der Personenfokus an und es entsteht ein Gemeinschaftserlebnis. Ich provoziere das natürlich nicht bewusst, es gibt einfach auch Konzerte, die laufen glatt durch. Ich hatte fast gehofft, dass mir so was in der Elbphilharmonie passiert, aber da war ich so mittig, da war so viel Vertrauen, das war richtig schön.

Ist die Unabgeschlossenheit Ihrer Lieder als Auflehnen gegen hyperkompakte Radiotracks und die Musikindustrie zu sehen?

Das ist kein politisches Ding. Ich weiß nur, dass das sehr stark an Erfahrungswerte geknüpft ist. Dadurch, dass ich jeden Tag einen Tag älter werde, ändert sich der komplette Bezug zu meinen Stücken. Abschließen ist ein menschliches Ding, aber eigentlich funktioniert es nicht. Es ist ein zu hohes Thema. Ich habe nicht das Recht, dieses oder jenes Stück abzuschließen, beziehungsweise diese Erfahrung. Ich kann das nicht in Stein meißeln, weil ich nicht weiß, ob es wahr ist. Abgeschlossenheit gibt es einfach nicht. Ich hab das Gefühl, dass sie lediglich eine Illusion ist.

Von Ihren Alben „Tag“ (2012) und „Nacht“ (2014) gibt es „Reworks“ und „Remixes“. Warum halten Sie hier keinen Schutzschild hoch?

Letzten Endes habe ich bei meinen bisherigen Alben versucht, die Grundform herzustellen von den Stücken, die zwischen meinem 14. und 20. Lebensjahr entstanden sind, ohne dass sie festgeschrieben gewesen wären. Ich wollte mich auf genau die zirkelförmigen Melodien von damals zurückbesinnen, so wie ich sie damals gespielt habe, und mich an meine Vorgehensweise erinnern.

In dem Moment, wo ich das als Rework freigebe, ist das gleichzeitig nicht nur Weiterentwicklung, sondern auch eine Rezension, die man da bekommt. Eigentlich schafft es der Reworker in dem Moment, wo er eine ganz bestimmte Sache aus meinen Stücken herausfiltert, das Stück noch mal an den Wurzeln zu packen. Er hat diese Außenperspektive und pickt sich genau dieses eine Element heraus, was für ihn dieses Stück bedeutet. Das ist natürlich Gold wert. Denn allein in der Selbstsuche riskiert man, zu verkopfen. Das ist wie bei den Konzerten. Es geht in keinster Weise darum, zu entertainen und nach außen zu wirken. Hätte ich diese Spiegel nicht, würde ich spätestens nach drei Monaten wahrscheinlich an Eigenzweifeln kaputtgehen.

In welchem Kontext sind denn Ihre Auftragsarbeiten zu sehen?

Es gibt beispielsweise Filmmusiken, die tatsächlich einen Gegenpol zu all dem bilden. Es gibt diesen Inhalt, den du quasi fremd-inspirierst, da hast du einen Charakter in einem Film, in den du dich hineinversetzt, und dann kannst du über eigene Erfahrungen da ganz viele Pässe reinspielen, das fließt ganz anders.

Es sollte immer einen Pfad geben, bei dem du Sachen auslagern, wo du andere Facetten von dir ausprobieren kannst. Es ist ein bisschen wie Karneval: Du musst bei der einen Sache immer ernst sein, du bist mit dir selbst beschäftigt und versuchst, dir selbst zu begegnen. Aber manchmal hast du Lust, einfach mal so nen Dubsteptrack zu machen, mal richtig drauf abzugehen, das hilft dir. Das ist eine Art Befreiungsmoment. So als würde man sich zu Karneval als Elefant verkleiden und völlig ausrasten.

Sie besitzen selbst ein Label. Ist dies als politisches Statement gegen andere Label zu sehen?

Nein. Es gab nur so viel spezifisch selbst zu erzählen. Bevor ich ein neoklassischer Meister geworden wäre und durch Weichzeichner mit schönen Pianomelodien aufs Meer schauend in Salesmarketing-Runden verballert werde, muss ich realistisch und ehrlich zu mir sein. Vor allen Dingen muss ich mir sagen, dass das andere im Moment nicht der richtige Weg ist. Ich fühle mich am Anfang dieser ganzen Laufbahn. Es geht gerade erst los, es gibt noch viel zu diskutieren.

Wenn ich gefestigter bin, kann es sein, dass wenn dann der passende Partner zuschlägt, ich dann auch damit einverstanden bin. Ein Label lagert ja quasi nur die Aufgaben aus, die einem den Kopf tangieren. Jetzt aber brauche ich mein eigenes Team, meine Freunde, mein Kollektiv, die Stärke. Dass ich fühlen kann, ob etwas in die richtige oder auch die falsche Richtung geht. Es geht viel um Bauchgefühl und bei uns sind es halt zehn Bäuche, die das dann noch mal mit einem abfühlen. Die reine wirtschaftliche Interessen zurück- und dieses Projekt und die eigentliche Kunst dahinter tatsächlich in den Vordergrund stellen. Das kann ein großes Label gar nicht und das nehme ich ihm auch nicht übel. Das ist nur ein komplett anderes Prinzip als das des eigenen kleinen Labels, denn das ist eine Familie und eine Familie sagt dir direkt, ob dieses oder jenes Foto von dir scheiße aussieht oder nicht. (lacht) Und das wirkt direkt auf einen ein, anhand dieser Umstände entwickele ich mich. Und es fühlt sich grad richtiger an.

Sie sagten einmal, dass man gerade mit leisen Tönen Dinge besser auf den Punkt bringen kann. Wie meinen Sie das genau?

Diese leisen Passagen sind für mich die vertrautesten Flussbewegungen. Wir haben alle nicht mehr so viel Zeit, um aus Zugfenstern zu kucken oder es zu genießen, wenn vor uns jemand einen Espresso vorbereitet und oben in den Schaum irgendwas reingibt. Um einfach mal kurz das Gehirn auszuschalten. Sodass kurz, auch wenn’s nur ein paar Sekunden am Tag sind, einfach was an dir vorbeischweift. Dafür sorgen diese ganzen wiederholenden, leisen, langen Passagen, in denen man die Zeit vergisst. Dann kann sich das Gehirn mal ausruhen und beim Taskmanager werden ein paar Aufgaben ausgeschaltet. Wenn ich dann aber wieder elektronische Sachen reinhaue, kommen mehr Reaktionen. Da merkt man dann manchmal auch, wie ein Handy hochgeht und etwas filmt, einfach aus Reflex, was aber bei den Klavierpassagen nicht passiert.

Am Ende erinnern sich viele komischerweise auch nur noch an diese elektronischen Parts. Das ist faszinierend und zeigt meiner Auffassung nach, dass diese leisere Musik den unterbewussten Part bildet und die Elektronik eher den aktiven. Viele wissen am Ende nicht wirklich, was ihnen da eigentlich gutgetan hat, sie wissen nur, dass es heilsam wirkt. Da werden manche Schalter umgelegt, so ist das ja auch bei mir.

De Maart

De Maart

Top-Konzert, Top-Interview