Sergej Krikaljow flog sechsmal in den Weltraum, weilte insgesamt 803 Tage in der Schwerelosigkeit. Am Wochenende hielt er sich in Luxemburg auf. Am Rande einer Konferenz im Russischen Kultur- und Wissenschaftszentrum am Samstag anlässlich des 60. Jahrestages des Startes des ersten Satelliten, des sowjetischen Sputnik, unterhielten wir uns mit ihm über die bemannte Raumfahrt und die nahen Zukunftsperspektiven.

Tageblatt: Sie sind sechsmal in den Weltraum geflogen. Warum haben Sie aufgehört? Hatten Sie keine Lust mehr?

Sergej Krikaljow: Man sagte mir, lass die Jungen fliegen, arbeite hier auf der Erde. Sowieso liegt unsere Hauptarbeit (die der Kosmonauten) hier auf der Erde.

Sie meinen die Vorbereitungen auf den nächsten Flug?

Nicht nur. Ziemlich viel Vorbereitungsarbeit muss mit den Fachleuten, den Ingenieuren, den Spezialisten gemacht werden. Mit den Fachleuten, die die Technik entwickelt haben, mit den Flugexperten, mit jenen, die die wissenschaftlichen Experimente entwickeln. Deshalb bereiten wir uns mit diesen Fachleuten vor und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, reichen wir dann an sie zurück.

Erklärt das auch die großen Pausen zwischen zwei Flügen? Bei Ihnen waren das ja stets mehrere Jahre?

Das ist unterschiedlich. Bei Alexej Leonow (sowjetischer Kosmonaut, der 1965 als erster Mensch das Raumschiff in den freien Weltraum verließ) dauerte die Pause zehn Jahre. Ich bin 1989 gelandet, 1990 ging ich erneut in die Vorbereitung und 1991 bin ich wieder geflogen. 1992 bin ich zurückgekommen und in jenem Jahr hat man mich für einen nächsten Flug bestimmt. 1993 hab ich mich vorbereitet, 1994 bin ich dann wieder gestartet, also keine sehr großen Pausen. Natürlich nimmt auch die Rehabilitation eine gewisse Zeit in Anspruch und dann wieder die Vorbereitung.

Wie viel Zeit dauerte diese Wiedereingewöhnung an die Bedingungen auf der Erde? Sie haben z.B. mehrmonatige Weltraumaufenthalte absolviert?

Die erste Rehabilitationsarbeit dauert zwei Monate, doch tatsächlich braucht man sechs Monate.

Während einer Ihrer Missionen löste sich die UdSSR auf. Sie kamen in einem anderen Land zurück.

Ich bin im Mai 1991 gestartet und kam Ende März 1992 zurück, also nach fast einem Jahr.

Das heißt sie blieben länger als eigentlich geplant?

Die eine Expedition war programmmäßig im Oktober beendet. Man bat mich jedoch, für eine weitere im Weltraum zu bleiben.

Sie bereiten sich nicht mehr auf Flüge vor? Was ist Ihre aktuelle Beschäftigung? Sie sind bei Roskosmos für den Bereich bemannte Weltraumflüge verantwortlich. Können Sie uns Details darüber geben?

Nachdem ich mit dem Shuttle (die US-Weltraumfähre) geflogen war, arbeitete ich erneut im Flugleitzentrum, wo ich auch bereits vor meinen Flügen beschäftigt war. Nach meinem sechsten Flug arbeitete ich bei Energija (Russlands Raketenbauer) als stellvertretender Generalkonstrukteur, anschließend war ich Leiter des Ausbildungszentrums.

Sind Sie derzeit an der Ausarbeitung neuer Weltraumtechnik beteiligt?

Roskosmos ist Auftraggeber für technische Ausrüstung für bestimmte Programme. Meine Abteilung beschäftigt sich mit der Umsetzung des Programms, den unser Staat uns vorgibt.

Roskosmos entwickelt selbst keine Technik?

Roskosmos arbeitet auf Programmebene, beispielsweise bei der Weiterentwicklung der Weltraumstation oder der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern. Auch die ESA oder die NASA entwickeln selbst ja keine Raumfahrttechnik. In den USA sind das Boeing oder Lockheed, die ihre eigenen Ingenieure haben und die Technik entwickeln.

In den europäischen Medien wird viel über US-Weltraumtechnik geschrieben. Etwa über das Unternehmen SpaceX, das ein wieder benutzbares Raumschiff entwickelt. Aus Russland hört man diesbezüglich wenig. Warum?

Ich denke, Unternehmen wie SpaceX widmen der Werbung sehr viel Zeit. Werbung darüber, was sie tun, und was übrigens oftmals Befremden bei den Amerikanern selbst hervorruft. Roskosmos kann man nicht mit derlei Unternehmen vergleichen. Man kann sie nur mit der NASA oder der ESA (Europäische Weltraumagentur) vergleichen.

SpaceX kann man jedoch mit der russischen Energija vergleichen, fügt Yana Urmanzewa ein, Beraterin des Generaldirektors von Roskosmos, die unserem Gespräch beiwohnt.

Auch wenn es ein kommerzielles Unternehmen wie Boeing und Energija ist, erfüllt SpaceX zu 90 Prozent staatliche Aufträge. Was sie dort tun, wird mit staatlichen Geldern finanziert.

Gibt es bei Energija zum Beispiel Pläne zum Bau von wiederverwendbaren Raumschiffen?

SpaceX ist nicht das erste Unternehmen, das solche Raumschiffe entwickelt. „Blue Origin“, das weniger Werbung betreibt, hat bereits eine Rakete fünfmal benutzt. Jeder weiß von SpaceX, aber es gibt auch in den USA Unternehmen, die genau so wie und nicht schlechter als SpaceX arbeiten. Man sagt, die mehrfache Verwendung bedeute Kostenersparnis. Das ist jedoch bisher nicht der Fall. Das Projekt ist aus dem Blickwinkel der Entwicklung neuer Technologien interessant, aber aus kommerzieller Hinsicht hat das bisher keinen Sinn. Der Preis von zwei nur einmal benutzbaren Raketen ist niedriger als der zweifache Start einer selben Raketen. Denn um die Rakete zur Erde zurückzubringen muss man Treibstoff übrig haben; es muss ein besonderes Steuerungssystem vorhanden sein. Das heißt, die Nutzfrachtkapazität ist geringer. Im Ergebnis sind die Kosten pro Kilogramm Fracht an Bord einer Einweg-Rakete niedriger als auf der Mehrwegrakete.

Wird denn in Russland auch in Richtung Mehrwegraketen gearbeitet?

Bisher werden die Erfahrungen ausgewertet. Die Ingenieure erörtern die Frage. Aber der Bau eines wiederverwertbaren Raumschiffs, insbesondere für die bemannte Raumfahrt, ist derzeit nicht geplant.

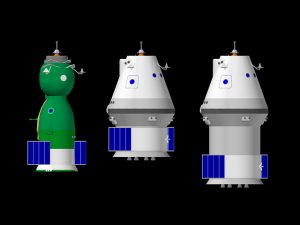

Computersimulation des neuen russischen Raumschiffs „Federazija“. In der Mitte die Version für die Erdumlaufbahn, rechts jene für den Mondorbit. Links sieht man das derzeit benutzte Sojus-Raumschiff. (Bild: Kamov, Wikipedia)

Warum, nur weil das nicht billiger wird? Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit?

Wissen Sie, auch beim Shuttle sagte man, das sei eine Frage der Zeit. Wenn Ende der 1970er, Anfang der 1980er die Beförderung in den Weltraum von einem Kilogramm Fracht 5.000 Dollar kostete, dachte man, dass mit dem Shuttle die Kosten um das Zehnfache fallen würden. Aber während der ganzen Einsatzzeit der Raumfähren blieben die Kosten höher als bei Einweg-Raketen.

Andererseits ist die Entwicklung von derlei Technik, die sehr ähnlich der ist, die von Russland und den USA für die Mondlandung unbemannter und bemannter Flugkörper entwickelt wurde, natürlich sehr interessant.

Russland ist derzeit dabei, ein neues Raumschiff zu entwickeln. Das ist nicht bloß eine Weiterentwicklung von Sojus. „Federazija“, nennt Yana Urmanzewa den Namen des neuen Raumschiffs. Und überrascht damit sichtlich auch unseren Gesprächspartner Sergej Krikaljow, wie sein erstauntes Nachfragen bei ihr zeigt.

Übrigens hat es wiederverwendbare Raumschiffe ja bereits mit Shuttle und Buran (UdSSR) gegeben. Der Shuttle ist viele Jahre lang geflogen. Aus ökonomischer Sicht war das alles nicht vorteilhaft. Der Shuttle wäre rentabel gewesen, wenn er mehr als 50 Mal im Jahr in den Weltraum gestartet wäre.

Wie steht es derzeit um die US-russische Kooperation im Weltraum?

Die wird im Rahmen des ISS-Programms fortgesetzt. Ungeachtet aller politischen Spannungen wird diese fruchtbare Zusammenarbeit weitergeführt. Und alle – Amerikaner, Europäer, Japaner – fliegen an Bord russischer Raumschiffe zur ISS. Seit 2003.

Wie lange soll die ISS noch funktionieren?

Als die Station geplant wurde, sollte sie 15 Jahre in Betrieb bleiben. Das wäre dann bis 2013 oder 2015 gewesen, je nachdem, wann man den Anfang der Inbetriebnahme datiert. 2015 wurde beschlossen, bis 2020 weiterzumachen. Vor kurzem wurde nach eingehender Prüfung vereinbart, bis 2024 zu gehen.

Werden alle dabei sein?

Ja, die USA, die Europäer, die Japaner. Jetzt wird überprüft, ob sie auch danach noch betrieben werden kann. Die Station ist kein Selbstzweck. Sie dient als Plattform zur Entwicklung zukünftiger Flüge, außerhalb des erdnahen Weltraums. Die Amerikaner bauen ihr Raumschiff „Orion“, wir bauen unser Raumschiff „Federazija“ für derlei Flüge. Übrigens ist das SpaceX-Raumschiff nicht dafür vorgesehen. Auch wenn man davon spricht, hunderte Menschen auf den Mars zu bringen. Real ist das derzeit nicht.

Wohin sollen „Orion“ und „Federazija“ fliegen?

Es werden Flüge außerhalb des erdnahen Weltraums vorbereitet. Eine erste Etappe ist der Bau einer Infrastruktur auf einem Orbit um den Mohn. Das Projekt heißt „Deep Space Gateway“. Dort wird eine Art internationale Station gebaut werden, kleiner natürlich als die aktuelle ISS, und sie wird nicht ständig besetzt sein.

Die nächste Etappe für die USA ist, wie sie bis vor kurzem noch sagten, der Flug zum Mars. Wir planen Flüge zum Mond und dort die Errichtung einer Station. Derzeit wird an der Konfiguration einer solchen Station gearbeitet. Geldmittel wurden dazu noch nicht bereitgestellt. Das wird geschehen, wenn ein Vorprojekt vorliegt. Daran arbeiten wir.

Dumme Frage eines einfachen Steuerzahlers: Was macht man mit einer Station auf dem Mond?

Ich gebe eine philosophische Antwort darauf: Auch die Steuerzahler aus der Steinzeit fragten, warum aus der Höhle rausgehen, hier ist es warm und sicher. Es ist ein Wesenszug des Menschen, neuen Raum zu erschließen. Zuerst wagte man sich aus der Höhle, dann überquerte man den Fluss, dann die Meere. Sobald uns die Möglichkeit gegeben wurde, begannen wir uns von der Erde zu lösen. Als Kolumbus in See stach, hatte er nicht das vor Augen, was sich dann aus seiner Reise entwickeln sollte. Wir befinden uns in derselben Situation. Was wir später dank der Station auf dem Mond erreichen werden, wird sich von dem unterscheiden, was wir uns derzeit vorstellen.

Vielleicht wissen Sie, dass auch Luxemburg eine kleine Weltraummacht wurde. Was halten Sie von seinen SpaceMining-Plänen?

In Russland ist die Erschließung von Asteroiden zum Ressource-Abbau derzeit kein Thema. Aber, je mehr Menschen über diese und andere Fragen denken, finanzielle, menschliche Ressourcen dafür aufgewendet werden, umso besser für die Kosmonautik im Allgemeinen.

In der verblichenen UdSSR träumten viele junge Menschen davon, in den Weltraum zu fliegen. Wie ist die Einstellung der russischen Jugend heute?

Es gab einen spürbaren Rückgang bei der Jugend zu einer Zeit, als jeder Jurist, Ökonom oder hoher Staatsbeamter werden wollte. Aber das Interesse an den technischen Fachrichtungen kehrt zurück. Wir spüren das während unserer Vorträge an den Schulen. Die Raumfahrt interessiert erneut.

Der Held aus St Peterburg

In seiner Heimat genießt er längst Heldenstatus. In der Helden-Allee im Moskauer Park Pobedy in Sankt Petersburg wurde ihm im Mai dieses Jahres eine Büste aufgestellt. Seit 2007 ist er Ehrenbürger seiner Heimatstadt St. Petersburg. Sergej Konstantinowitsch Krikaljow (59) wird wie alle seine Kosmonautenkollegen verehrt. Sechsmal flog er in den Kosmos, davon zweimal an Bord der US-Raumfähren. Insgesamt achtmal nahm er an Außenbordeinsätzen teil.

Seine Berufslaufbahn liest sich wie ein Geschichtsbuch der rezenten bemannten Weltraumfahrt. 1985 begann er seine Ausbildung zum Kosmonauten. Er sollte der ersten Mannschaft der russischen Weltraumfähre „Buran“ angehören. Zu einem bemannten Flug von „Buran“ sollte es jedoch nie kommen.

Seinen ersten Flug absolvierte Krikaljow 1988 zur damaligen sowjetischen Weltraumstation „Mir“. Es folgten weitere Flüge 1991 (311 Tage), 1994 und 1998 an Bord der US-Shuttles „Discovery“ und „Endeavour“, 2000 an Bord einer Sojus-Rakete. Bei diesem Flug wurde die Internationale Weltraumstation ISS in Betrieb genommen. Seinen letzten Flug hatte Krikaljow 2005, ebenfalls zur ISS. Mit 179 Tagen an Bord erstellte er einen neuen Langzeitrekord auf.

Insgesamt hat er während seiner Kosmonautenlaufbahn 803 Tage im Weltraum verbracht. Seine sieben Außenbordeinsätze dauerten mehr als 41 Stunden.

Krikaljow wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem höchsten Orden der früheren Sowjetunion „Held der Sowjetunion“ und 1992 nach seiner Rückkehr von seiner rund 311 Tage dauernden Mission als erster „Held der Russischen Föderation“. Er ist eine von vier Personen, die gleich beide Auszeichnungen tragen.

Krikaljow ist Kunstflieger und beteiligte sich an Landes-, Europa- und Weltmeisterschaften in dieser Disziplin.

An Bord der Weltraumstation entdeckte er seine Liebe zur Kunstfotografie. Seine Bilder aus dem Kosmos wurden bereits in Buchform veröffentlicht. lmo

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können