Le premier établissement luxembourgeois à intégrer „dancing“ dans son nom-même est le Métropole Dancing, un espace dédié à la danse en société, géré par le Danzmeeschter Edouard Rausch. Il appartient au Grand Hôtel Métropole, qui ouvre ses portes en septembre 1920 à Luxembourg-ville, avenue de la Porte-Neuve. Le Métropole Dancing y propose un thé dansant tous les mardis, jeudis et dimanches de 17 à 19 heures.

La „Grande Soirée de Gala“ du 20 novembre 1920 fait l’objet d’une publicité particulièrement soutenue dans la presse. Outre le chanteur populaire Auguste Donnen, qui présente son nouveau répertoire, Rausch convie „la célèbre danseuse mulâtre Princesse Marfa des principaux dancings de Paris et de Londres“ (Indépendance luxembourgeoise 19/11/1920). Faire monter sur scène une femme de couleur alors que celles-ci sont rarissimes dans la société luxembourgeoise est osé. Ladite „princesse“ est associée à deux capitales européennes, avant-gardes artistiques et seuils vers des ailleurs exotiques. Les archives de presse françaises, consultables sur Retronews, révèlent que, dans les années 1910, la „danseuse dorée“ se produit dans des revues et des opérettes des grandes salles de spectacle parisiennes des quartiers des Champs Élysées, de Montmartre et de l’Opéra Garnier: le Théâtre Impérial, le Théâtre Edouard VII, le music-hall de la Gaîté-Rochechouart, le café-concert l’Alcazar d’Été, le café-concert de la Scala, etc.

Un imaginaire exotique

Les descriptions des performances de la danseuse, dont on ne connaît que le nom de scène, nous rappellent celles de l’Afro-Américaine Joséphine Baker qui fera un triomphe en 1925 avec sa „danse sauvage“, vêtue d’une simple ceinture de bananes. On ne sait pas quel spectacle Princesse Marfa donne au Métropole Dancing, mais sa réputation la précède – et verse dans l’imaginaire exotique et colonial. En 1914, un journaliste parisien décrit ainsi „le charme de l’étrange de la princesse Marfa, qui doit être au moins créole, et dont la peau, brune et chaude, à l’éclat des nuits d’Orient“ (Comoedia 16/6/1914). Elle est ensuite l’attraction majeure, en 1916, d’une opérette au café-concert Mayol: Madame Bou-dou-ba-da-bouh.

L’opérette relate la brève amourette d’un séduisant Sénégalais, „grand gaillard à la peau noire“, avec une „blonde enfant“ parisienne (Le Journal, 1/1/1916). Le héros a été recruté comme soldat dans un régiment de Tombouctou – une ville située en France Occidentale Africaine, l’actuel Mali – et participe au défilé traditionnel du 14 juillet à Paris. Pendant la Grande Guerre, les fameux „tirailleurs sénégalais“ sont pour la France un véritable enjeu de propagande coloniale. Le morceau-phare de l’opérette, Bou-dou-ba-da-bouh, composé par Albert Valsien, avec des paroles de Lucien Boyer, et interprété par Félix Mayol, devient un tube. Marfa incarne dans cette opérette l’une des huit „négresses de Zanzibar“. Un journaliste du Petit Bleu de Paris lui fait des éloges: „Comme contraste à tant de charmes blonds, la Princesse Marfa, admirable métisse aux yeux anthracite et aux épaules de cuivre jaune a dansé un pas pittoresque et passionné qui a emballé la salle“. À Paris, Marfa est donc le réceptacle de projections variées: tantôt „orientale“, tantôt „créole“, tantôt „métisse“. Ses danses sont „étranges“, „pittoresques“, „passionnées“, ce qui en dit sans doute moins sur les danses que sur la façon dont sont imaginés les indigènes des colonies ou les populations d’Outre-Mer. Au Luxembourg, nous ne disposons pas d’échos de presse – la Princesse Marfa y est passée, semble-t-il, sans laisser de traces écrites, autres que l’annonce du Grand Hôtel Métropole.

Domestiquer des danses nouvelles

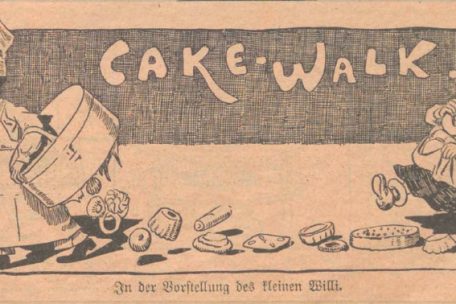

Comme l’illustre cette soirée de gala, c’est notamment dans les grands hôtels que les publics rencontrent des corps, gestuelles et sensibilités nouvelles. Deux décennies plus tôt, en octobre 1903, le cake-walk y est introduit. Cette danse „déhanchée, contorsionnée, trépidante et baroque“ a émergé dans les plantations américaines dans les années 1850 (Paris qui chante, 8/11/1903). Elle fait référence aux esclaves imitant les gestuelles de leurs maîtres, ces derniers leur servant du gâteau en récompense. La danse se veut subversive et fait d’abord sensation dans les salles de spectacle parisiennes, performée par des danseurs noirs comme blancs. Cependant, „pour lui obtenir ses lettres de grande naturalisation et l’introduire dans les salons, on a cherché à lui donner une allure plus calme, plus gracieuse, mais en gagnant quelque peu en élégance, il perdait beaucoup en caractère“, poursuit le même journal parisien.

MuGi.lu

MuGi.lu (Musique et Genre au Luxembourg) est un projet de recherche de l’Université du Luxembourg. Il cherche à archiver et présenter des documents biographiques et des œuvres musicales sous l’angle du genre sur la plateforme https://mugi.lu. Le but est de montrer comment la vie musicale au Luxembourg a été influencée par différents acteurs sociaux, commerciaux et institutionnels. Leurs relations et rapports de pouvoir sont liés au genre sexuel des personnes, mais aussi – de façon intersectionnelle – à d’autres traits (milieu social, appartenance ethnique etc.). Dans cette nouvelle série, nous invitons des chercheur·e·s associé·e·s à explorer leur sujet (ici la danse) sous cet angle.

Au Luxembourg, la Bürger- und Beamten-Zeitung annonce dès le 13 octobre 1903 des cours de „cake walk“. C’est la version „de salon“ que se propose d’enseigner Léopold Conter à la brasserie Zum Franziskaner, avenue de la Gare, située à côté de l’hôtel Clesse. Il n’est pas le seul. Madame Desmet, du théâtre bruxellois de La Monnaie, offre également des cours à l’Olympia, une salle de danse route d’Hollerich, tandis que les inscriptions sont prises par l’Hôtel des Nations (L’Indépendance luxembourgeoise 30/10/1903). En 1911, le cake-walk semble intégré dans l’imaginaire collectif luxembourgeois, puisque la Luxemburger Zeitung illustre avec humour comment un petit garçon se le représente. La danse y est domestiquée, toute référence à ses origines est perdue.Ces danses venues d’ailleurs, d’abord subversives et exotiques, insufflent des nouvelles formes de liberté. Le journaliste Batty Weber, qui a assisté aux thés dansants d’Edouard Rausch en novembre 1920, en parle dans son Abreißkalender: „Die modernen Tänze [haben] die Welt erobert. Weil sie der Wollust des Rhythmus freie Bahn geben. Die alten Tänze waren auch rhythmisch, aber der Rhythmus war wie in ein Korsett mit Stahlschienen gezwängt. […] Der Rhythmus war ein Tyrann, der uns an Ketten hinter sich drein schleifte, heute ist er der Flügel, der sanft dahin trägt, rechts und links, rasch und sanft, wie es einem die Musik grade eingibt. Die neuen Tänze gestatten das Individualisieren, das Phantasieren, der Tänzer wird zum schaffenden Künstler, der parallel zu der Tanzweise mit seinen Gliedern ein sichtbares Kunstwerk erstehen läßt. […] Freilich, ohne die kurze Frauentracht von Heute wären die modernen Gesellschaftstänze unmöglich“.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können