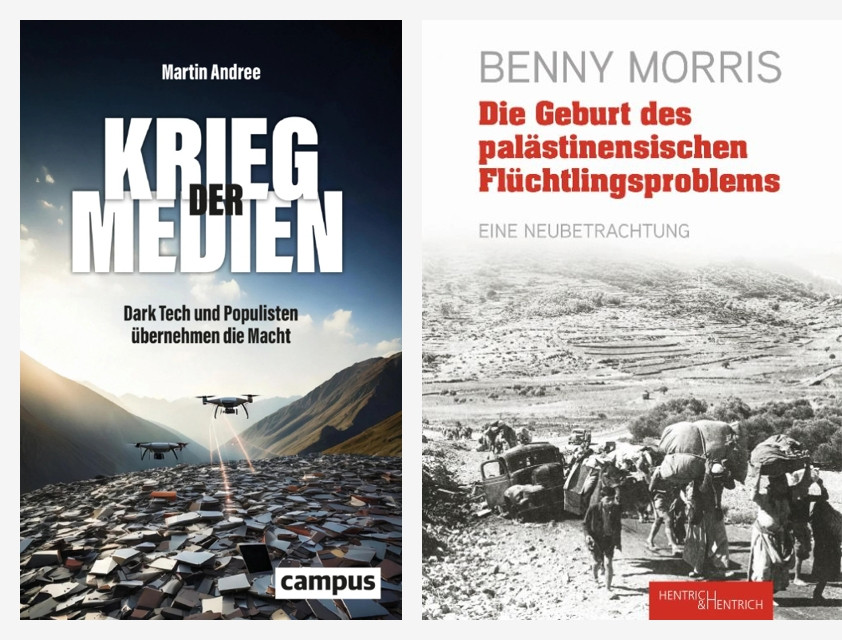

„Krieg der Medien“

„Europa ist gerade dabei, den Krieg der Medien zu verlieren“, schreibt Andree, und: „Wir verlieren ihn, und wir verlieren dabei unsere Demokratie. Und das alles kann nur geschehen, weil wir als Gesellschaft bis heute nicht einmal genau verstanden haben, was hier überhaupt passiert.“ Der Autor fragt, worum es bei diesem Phänomen geht, und setzt in insgesamt zehn Kapiteln seiner Publikation auf das Entlarven von Personen und deren Strategien – beginnend mit dem bereits allseits übel beleumundeten reichsten Mann der Welt, Elon Musk, der mit seinen Milliarden Donald Trump ins Weiße Haus zurückbeförderte und dem rechtsextremen Schläger Tommy Robinson in Großbritannien genauso beisteht wie Alice Weidel und ihrer rechten AfD in Deutschland. Zählt man den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sowie diverse evangelikale Fanatiker zu den gerade mächtig Wirbel machenden populistischen Politikern wie US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hinzu, könnte man eine neue Gattung von Phänotyp begründen: allesamt Knallchargen, „Megatrolls“, Leute mit derart abstrusen Meinungen und Überzeugungen, dass man sich privat keine Minute mit ihnen befassen wollte. Aber derart erfolgreich, dass man händeringend nach Erklärungen sucht.

Im Untertitel „Dark Tech und Populisten übernehmen die Macht“ ist thematisch umfasst, mit welcher Bedrohung sich Martin Andree in seinem Buch „Krieg der Medien“ beschäftigt. Es geht um das Kapern des Internets und damit mittlerweile auch um mannigfache Versuche von skrupellosen Geschäftemachern und rechtsradikalen Demagogen, die öffentliche Meinungsbildung so zu manipulieren, dass eine radikal andere Art von Realität entsteht.

Wie alles begann und wohin es führt

Martin Andree lehrt Medienwissenschaft an der Kölner Universität, ist also vom Fach. Und hat täglich auch aufgrund seiner Erfahrungen mit Studentinnen und Studenten vor Augen, wie zerstörerisch sich die seit der Jahrhundertwende als Kampf um Meinungsfreiheit propagierten Monopolisierungsbestrebungen von Musk, Zuckerberg und Co. im Internet gerade auf das Verhalten und Selbstverständnis von dessen Nutzern auswirken. Was als Raunen von Verschwörungstheoretikern und sonst welchen Spinnern an den äußersten Rändern der medialen Landschaften über den tatsächlichen Standort von Atlantis oder weitere Wahrheiten begann, die uns die etablierten Wissenschaften vorenthalten, hat nicht zuletzt durch den Wahlsieg Trumps in den USA enorm an Masse und Dynamik zugelegt.

Nach den Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie ist dies nicht weiter verwunderlich. Denn alles, was sich direkt, also ohne Umweg über den Verstand, über logisches Denken oder die diversen Reifestufen an Mitmenschlichkeit, an den Affekthaushalt der Menschen wendet, findet in Windeseile Abnehmer. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Sensationsgier und Schaulust bereits mit der Konstituierung bürgerlicher Gesellschaften im 18. und 19. Jahrhundert als deren Hauptfeinde ausgemacht wurden, denen mit Zucht und Ordnung zu begegnen sei, und nun wieder die Gründe für dramatische gesellschaftliche Umbrüche sein sollen.

Wenig Hoffnung

Martin Andree versteht sein Buch als „Kampfschrift für die Demokratie“. Auch er ist für strengere Regulierungen, sprich: für Verbote. Allerdings setzt er weniger bei den Internetusern als vielmehr bei den Politikern an. Scharf kritisiert er die lange Zeit in Deutschland währende Blauäugigkeit gegenüber dem Faktum, dass „monopolistische und oligopolistische Plattformen“ made in the USA „unsere politische Öffentlichkeit in der digitalen Sphäre“ bestimmen. Gesetzesänderungen, die Andree in Kooperation mit weiteren Medienwissenschaftlern in den vergangenen Jahren initiierten wollte, verhallten weitgehend ungehört. Entsprechend düster liest sich auch das Fazit. Die Chance, dass wir das Internet den „libertär-autokratischen“ Monopolisten aus den Händen reißen, gar endlich unsere „digitale Souveränität“ erlangen, sieht er nur noch bei ungefähr zehn Prozent. Was bleibt nach der Lektüre? Wohl nur die Hoffnung, dass Andrees dringliche Argumente endlich von der Politik aufgenommen und legislativ umgesetzt werden.

„Die Geburt des palästinensischen Flüchtlingsproblems“

Viel Kritik musste Benny Morris für seine Abhandlung über die „Die Geburt des palästinensischen Flüchtlingsproblems“ einstecken. Ursprünglich 1988 erschienen und nun erstmals in deutscher Übersetzung sowie gründlicher Überarbeitung aufgelegt, bietet seine Arbeit eine der noch immer umfassendsten Draufsichten auf die Ursprünge des Nahostkonfliktes.

Den Vorwurf der Parteilichkeit, der gegenüber dem israelischen Historiker erhoben wurde, kann man weiterhin nachvollziehen. Dabei ist Morris auf seine Kritiker zugegangen, indem er beispielsweise ein eigenes Kapitel der umstrittenen Frage widmete, inwieweit der sogenannte „Transfer“, womit zur Schaffung eines israelischen Staates die ideologische Vorbereitung und Vertreibung der Palästinenser aus ihren Siedlungsgebieten gemeint ist, während des ersten arabisch-israelischen Krieges 1948 tatsächlich planmäßig umgesetzt wurde oder nicht.

Womit wir bei zentralen Begrifflichkeiten sowohl des Nahostkonfliktes insgesamt wie speziell in Morris Studie angelangt wären: Denn Eindeutigkeiten lassen sich in der wüsten Gemengelage aus unterschiedlichsten Interessen, die seit hundert Jahren immer wieder mit brutalster Gewalt versucht werden, durchzusetzen, kaum ausmachen. Stattdessen Vieldeutigkeit en masse, dass einem schier die Sinne schwinden. Und genau hier, an dieser Stelle, wo man beim Verstehen-Wollen allzu gerne aufgeben möchte, greift Benny Morris mit seiner Arbeit ein. Indem er in die Details geht und dort auch bleibt. Indem er Generalisierungen so weit wie möglich meidet und Vorsatz benennt, wo er ihn erkennt. Und so bleibt, trotz aller Einwände, Morris’ „Die Geburt des palästinensischen Flüchtlingsproblems“ für all diejenigen unverzichtbar, die sich in die Ursprünge des Nahostkonflikts gründlich einlesen wollen.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im aktuellen Gaza-Krieg infolge des Hamas-Terrorangriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 kommt der Antwort auf diese Frage große Bedeutung zu. Benny Morris vermag auch aufgrund der seit etwa zehn, 15 Jahren deutlich verbesserten Dokumentenlage – so sind sämtliche Protokolle der Sitzungen des israelischen Regierungskabinetts aus der Kriegszeit 1948 mittlerweile zugänglich – keine Anhaltspunkte für eine systematische, gar einem Masterplan folgende Verdrängung der angestammten Bevölkerung erkennen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Morris bereits in seiner ursprünglichen Arbeit keine Scheu zeigte, durch israelische Kampfverbände begangene Kriegsgräuel anzuprangern, wo sie sich eindeutig belegen ließen.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können