20 Jahre Solidarität in Stein gemeißelt

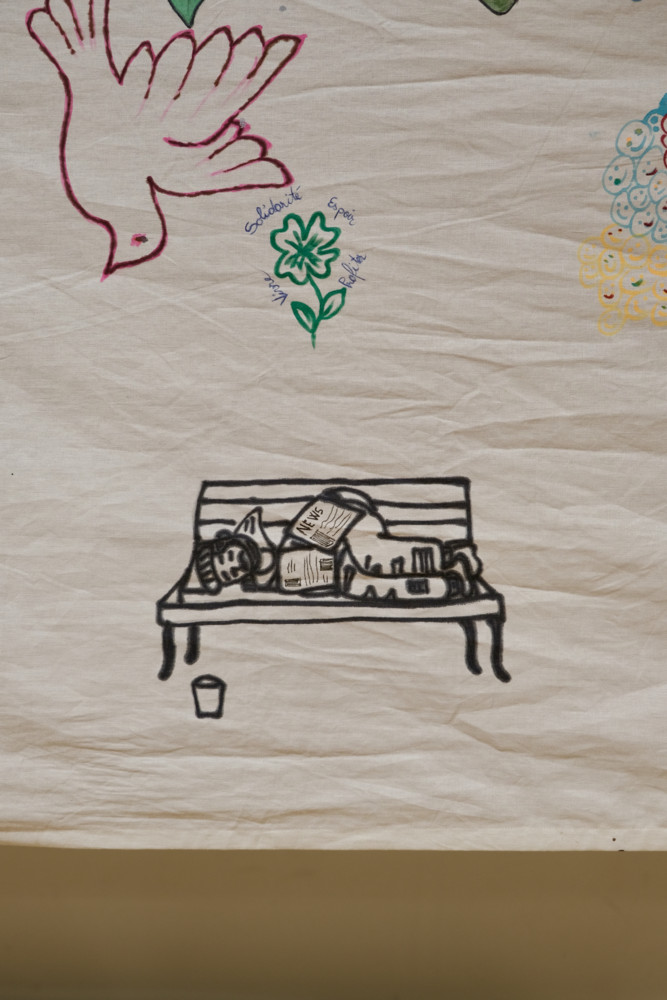

Seit fast vierzig Jahren erinnert der Welttag für die Beseitigung von Armut am 17. Oktober daran, dass Armut keine Naturgewalt ist, sondern ein gesellschaftlicher Bruch. Seit 1987 steht dieser Tag für die Stimmen derer, die sonst kaum gehört werden – Menschen, die in Armut leben, ausgeschlossen, müde, aber nicht gebrochen.

In Luxemburg hat dieser Tag eine weitere besondere Bedeutung: Vor zwanzig Jahren wurde im Innenhof der Abbaye Neimënster die „Table de la solidarité“ errichtet – ein massiver Tisch aus Stein und Geschichten. Die Organisation „ATD Quart Monde Luxembourg“ wollte damit sichtbar machen, dass Solidarität kein Almosen ist, sondern ein Menschenrecht. Wer am Tisch sitzt, zählt.

Am vergangenen Freitag kamen hier Menschen aus allen Schichten zusammen. Es wurde gesungen, gelesen, gelacht. Zwischen Liedern, Performances und Kerzenlicht erzählten Betroffene von ihrem Leben, Besucher und Politiker hörten zu. Familienminister Max Hahn sprach von Verantwortung, andere von Hoffnung. Es war kein Abend der Betroffenheit, sondern einer der Verbindung.

„Mir sinn all wäertvoll Mënschen“ – wir sind alle wertvolle Menschen, sagten sie. Und sie meinten es ernst. Denn dieser Tag ist kein Fest der Betroffenheit, sondern eine Kampfansage an die Gleichgültigkeit.

Das Tageblatt hat mit drei Menschen gesprochen, deren Lebensgeschichten zeigen, was Armut in Luxemburg wirklich heißt.

Antoinette Berchem: „Ich habe nie aufgegeben“

Antoinette Berchem ist 68, Mutter von fünf Kindern, Großmutter von zwölf. Wenn sie erzählt, klingt ihr Leben wie ein langer Marsch durch die Kälte, ein Archiv der Entbehrung – und der Hartnäckigkeit. „Mein Mann hatte keine Arbeit, wir lebten in einer Sozialwohnung, die kaum bewohnbar war. Wir bekamen 500 Franken die Woche – das reichte nicht einmal für das Nötigste. Wir haben oft nur Nudeln gegessen und bekamen Kleidung von Hilfsorganisationen. Sogar Unterwäsche mussten wir Secondhand tragen.“

„Ich habe mich damals ausgeschlossen gefühlt“, sagt sie. „Manchmal bin ich zu Vorstellungsgesprächen gegangen, und die Leute haben mich nur gemustert und abgelehnt. Sie sahen nicht, was ich kann – nur, wie ich aussehe.“ Doch über die Jahre kämpfte Antoinette sich nach oben. Eine Ordensschwester verschaffte ihr Arbeit in einer Klinik – am Anfang putzen, dann in der Küche helfen. „So langsam habe ich gemerkt, dass ich wieder etwas wert bin.“

Dann erzählt sie von Paris, 1987, als sie Père Joseph Wresinski, den Gründer von „ATD Quart Monde“, traf. „Er sprach über Würde und Gerechtigkeit, und mir liefen die Tränen. Ich wusste: Das ist wahr. Er verstand, wovon er redete. Ich habe das nie vergessen.“

Heute will sie anderen geben, was ihr gefehlt hat: Würde. An Weihnachten lädt sie Menschen ein, die allein sind. „Man darf nie aufgeben“, sagt sie. „Und wer selbst durch die Hölle gegangen ist, sollte wissen, wie man anderen die Hand reicht.“

Seba Graffe: „Ich war auf der Straße, aber ich bin wieder aufgestanden“

Seba Graffe ist 25. Er ist in einer Familie aufgewachsen, die schon immer bei ATD aktiv war. „Meine Eltern haben mich schon früh zu den Versammlungen mitgenommen. Ich bin mit dem Gedanken groß geworden, dass jeder Mensch zählt.“

Doch seine Jugend war alles andere als einfach. Mit 15 geriet er in eine zerstörerische Familiensituation, floh von zu Hause und landete schließlich im Foyer. „Ich konnte nicht mehr. Ich habe meiner Mutter gesagt: Entweder mein Stiefvater oder ich. Sie hat sich für ihn entschieden.“ Später kam der Absturz: „Ich war 19, als ich das erste Mal auf der Straße landete.“ Dann ging alles schnell – Obdachlosigkeit, Drogen, zwölf Suizidversuche.

„Ich wollte einfach alles vergessen“, sagt er leise. „Wenn du auf der Straße bist, fühlst du dich wie Dreck. Die Leute schauen dich an, als wärst du weniger wert. Aber keiner fragt, warum du da bist.“

Heute ist Seba clean und arbeitet wieder. Er macht einen Freiwilligendienst bei ATD, schreibt Protokolle, organisiert Treffen, bringt Struktur in seinen Tag. „Seit dem 1. August habe ich wieder ein geregeltes Leben. Ich stehe morgens auf, gehe arbeiten, habe Verantwortung.“

Was er den Menschen sagen will, die ihn auf der Straße verurteilt haben? „Hört auf zu urteilen. Viele, die ihr da sitzen seht, hatten mal ein ganz normales Leben. Ausbildung, Job, Familie. Manchmal reicht ein Schicksalsschlag, und du fällst raus. Fragt doch einfach nach!“

Nicole Bedinger: „Ich habe gekämpft – für meine Kinder, für mich, fürs Leben“

Nicole Bedinger ist 64, Mutter von vier Söhnen, und hat die Härte des Lebens früh kennengelernt. „Ich war sechs, als die Polizei mich aus der Schule holte und in ein Heim brachte. Meine Eltern waren Alkoholiker, doch ich habe nie verstanden, warum ich gehen musste.“

Mit 15 muss sie arbeiten, um ihre Geschwister zu ernähren. Später heiratet sie einen Mann, der sie schlägt, stiehlt und mehrmals im Gefängnis landet. „Ich habe immer gesagt, ich sei die Treppe runtergefallen. Aber irgendwann glaubt dir das keiner mehr.“

Sie zieht die Kinder alleine groß, wird von Sozialdiensten hingehalten, von Vermietern bedrängt, von Ämtern geprüft. „Ich bekam 12.000 Franken Unterstützung, doch meine Miete verschlang 9.000 davon. Es reichte vorne und hinten nicht.“

Sie läuft regelmäßig zu Fuß von Esch nach Beles und zurück, um ihrer Arbeit als Reinigungskraft nachzugehen. Als ihr Ex-Mann den gemeinsamen Sohn wegnimmt, kämpft sie ihn zurück. „Ich bin durch halb Luxemburg gelaufen, nur um meinen Sohn wiederzusehen. Und ich habe es geschafft!“

Als einer ihrer Söhne mit nur 32 Jahren stirbt, bricht sie zusammen – und steht doch wieder auf. „Ich denke jeden Tag an ihn“, sagt sie, „aber ich lebe weiter. Für die anderen.“ Nicole hat gelernt, was Überleben heißt. „Man muss kämpfen, auch wenn man keine Kraft mehr hat. Ich habe weitergemacht. Ich bin noch da.“

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können