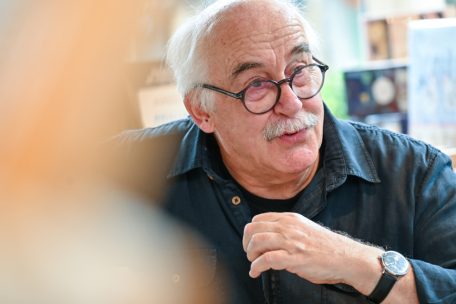

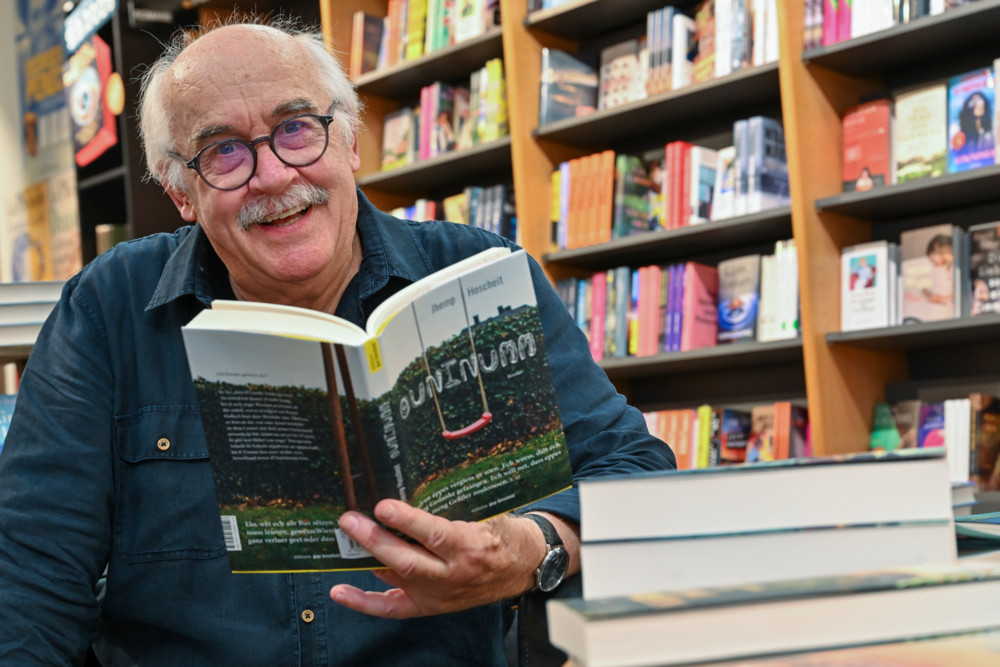

Jhemp Hoscheit erscheint mit einer Mappe zum Interview. Die Veröffentlichung seines Romans „Ouninumm“ (éditions guy binsfeld) liegt bereits ein Jahr zurück, los lässt ihn die Erzählung bis heute nicht. Es geht um Kindesmissbrauch, um Inzest. „Das Buch hat nichts mit dem Fall von Pädokriminalität in Luxemburg zu tun, der vor wenigen Monaten Wellen schlug“, stellt er sofort klar. Im Mai wurde bekannt, dass ein Luxemburger unter anderem wegen der Verbreitung pädokrimineller Inhalte zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Zu den betroffenen Minderjährigen zählt seine Tochter. „Das ist nicht meine Geschichte“, betont Hoscheit. Welche ist es denn dann?

Damals in Esch

Der Autor sitzt mit dem Rücken zum Fenster. Er zeigt mit dem Finger hinter sich, auf einen Frisörsalon auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Früher war das der Laden meines Vaters“, sagt er. „In den 1960er-Jahren kursierte dort das Gerücht, ein Mitglied der benachbarten Pfarrei habe sich an zwei Messdienern vergriffen. Die Jungen hatten sich ihren Müttern anvertraut.“ Die Geschichte verbreitete sich, das Nachsehen hatte die Familie Hoscheit. „Gläubige boykottierten das Geschäft, mein Vater erhielt Drohbriefe, meine Mutter wurde bespuckt. Niemand hielt die Anschuldigungen für wahr und die Vorwürfe wurden – wie in den meisten Fällen – nicht überprüft. Erst 20, 30 Jahre später wurden in vielen Ländern die etlichen Übergriffe an Minderjährigen innerhalb der katholischen Kirche publik und viele Traumata wurden Jahrzehnte nach dem Missbrauch aufgearbeitet. Heute ist die Gesellschaft stärker für diese Themen sensibilisiert.“

Zum Buch

Wie geht ein junges Mädchen mit dem Missbrauch durch den eigenen Vater um? Findet es die richtigen Worte, um über die Tat zu sprechen? Und wie reagiert sein Umfeld auf die Vorfälle? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich der Autor Jhemp Hoscheit in seinem luxemburgischen Roman „Ouninumm“.

Connie, die Hauptfigur, ergreift dabei das Wort. In teils kindlicher, bildreicher Sprache lässt sie die Vergangenheit Revue passieren und dokumentiert die Gegenwart. Sowohl Therapiesitzungen als auch die folgenreichen Spielnachmittage mit dem Nachbarskind Mia sind Teil der Erzählung.

Das Buch wirkt stellenweise didaktisch: Schritt für Schritt bemüht sich Hoscheit, den Lesenden zu vermitteln, wie sich Missbrauch und Inzest auf junge Menschen sowie auf ihre Vertrauenspersonen auswirken kann. Er zeigt auf, wo es möglicherweise Hilfe gibt und was für Prozeduren anfallen. Ein Text, der somit sicherlich eine gute Ausgangsbasis bietet, um diese Themen beispielsweise im Schulunterricht zu behandeln.

Außerhalb des Klassensaals lohnt sich die Lektüre für Jugendliche und Erwachsene, die ein kurzweiliges, aber intensives Leseerlebnis suchen – das Buch liest sich trotz tragischer Ereignisse zügig.

Hoscheit trieben die Ereignisse jahrelang um. Vor allem die Tatsache, dass Erwachsene die Jungen der Lüge bezichtigten. „Warum sollten die Kinder das tun?“, fragt er. Der Autor griff das Sujet in der Vergangenheit in literarischen Texten auf, doch das reichte ihm nicht. „Ich wollte ein Fallbeispiel beschreiben“, so Hoscheit. „Von der Tat über die Therapiesitzungen bis hin zur Ermittlungsarbeit.“ 2023 nahm das Projekt seinen Lauf, zunächst als Drehbuch. Hoscheit beteiligte sich damals am „Concours littéraire national“, bei dem das beste Filmskript gesucht wurde. Bei der Edition ging er leer aus, doch der eigentliche Preis war die Vorlage für den Roman.

Intensive Recherche

Hoscheit greift zur Mappe und holt Ordner hervor, blättert darin. Es sind Notizen, die er im Zuge seiner Recherchearbeit sammelte. „Zu jedem Buch gibt es ein Dossier“, verrät er. „Das hier ist dünn, das zu ‚Perl oder Pica‘ ist deutlich dicker.“ Für „Ouninumm“ traf er sich mit Ermittlungsbehörden, einem Neurologen sowie einer Psychotherapeutin der „Association luxembourgeoise de pédiatrie sociale“ (Alupse). Hoscheit besuchte Therapie- und Vernehmungsräume – er wollte sich ein genaues Bild der Orte machen, um sie authentisch zu beschreiben. „Ich bin weder Therapeut noch Jurist oder Polizist, deswegen war mir die Beratung durch Fachpersonal wichtig“, sagt er. „Ich wollte nachempfinden, welchen Weg die betroffenen Kinder und ihre Angehörigen durchlaufen müssen.“ Betroffenen begegnete er nicht: „Allein aus Datenschutzgründen war es mir unmöglich, Gesprächspersonen ausfindig zu machen.“ Stattdessen griff er auf entsprechende Medieninhalte zurück, las sich zu den unterschiedlichen Themen ein und hielt ständig Rücksprache mit der Psychotherapeutin von Alupse. „Sie lektorierte den Roman, wofür ich dankbar bin“, so Hoscheit. „Ich wusste: Wenn sie grünes Licht gibt, liege ich richtig.“

Er erinnert sich an Schlüsselmomente. Dazu zählt die Erkenntnis, dass Minderjährige nur mit Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten einen Therapieplatz beantragen können. Ein Aspekt, der im Roman vorkommt. Genauso wie die Auswirkungen von Inzest auf die gesamte Familie. Hoscheit erwähnt die Verdrängung und das Misstrauen gegenüber der Betroffenen. Auch diese Dynamik greift er in „Ouninumm“ auf.

Dort ist es die Mutter, die sich zunächst gegen die Wahrheit wehrt. Die Figur bereitete Hoscheit am meisten Kopfzerbrechen. „Was bedeutet es, mit einem Menschen zusammen zu sein, der sich am eigenen Kind vergreift?“, beschreibt er seinen Gedankenprozess. „Am Anfang versucht die Mutter aus Angst und Scham, die Ereignisse zu vertuschen. Sie nimmt ihre Tochter Connie nicht ernst, bis deren Leben auf dem Spiel steht.“ Es war ihm ein Anliegen, diesen Prozess zu beschreiben. Warum? Weil er anhand der Mutter klarmachen will: „Wir müssen unseren Kindern vertrauen und bei Verdachtsfällen sofort handeln. Die Mutter in ‚Ouninumm‘ hätte ihrer Tochter früher helfen können und müssen.“ Diese Einsicht führt im Roman dazu, dass sich das Verhältnis zwischen Connie und der Mutter zum Positiven wendet. Die Beziehungen zum übergriffigen Vater kommen dagegen eher am Rande vor, eine tiefgehende Analyse seiner Psyche bleibt aus. „Ich wollte kein Buch über den Täter schreiben“, begründet Hoscheit dies.

Herzensprojekt

Spricht er offen über die Arbeit an dem Roman, weicht er den Fragen in Bezug auf die Aktualität derweil aus. Er will weder über den eingangs erwähnten Fall von Pädokriminalität in Luxemburg sprechen, noch eine Bewertung juristischer Prozeduren in dem Bereich abgeben. „Das ist nicht die Rolle des Schriftstellers“, findet er. „Ich habe den Roman nicht geschrieben, um eine politische oder gesellschaftliche Debatte zu lancieren. Es soll ein optimistisches Buch sein, das Hoffnung gibt: Es bestehen Anlaufstellen und es ist möglich, solche Traumata durch Kommunikation und Liebe aufzuarbeiten. Auch will ich hervorheben, wie wichtig Aufklärung an den Schulen und im öffentlichen Raum ist.“ Der Roman ist also vielmehr ein Herzensprojekt, das Hoscheit gar als sein persönlichstes Buch beschreibt.

Erstaunlich für einen Autor, der mit dem Luxemburgensia-Klassiker „Perl oder Pica“ (1998) bereits einen autofiktionalen Erfolgsroman verfasst hat. Hoscheit fällt es schwer, in Worte zu fassen, warum ihm „Ouninumm“ so nah ist. Ein mögliches Verbindungsglied sei die Trauerarbeit, welche die Figuren durchlaufen – ihre Welt zerbricht, sie müssen Abschied nehmen und einen Neuanfang wagen. „Es ist eine Erzählung, die mich berührt“, hält Hoscheit fest. „Es ist auch das erste Buch, zu dem ich viele positive Rückmeldungen erhalte. Die Lesenden spüren, dass ich den Figuren – allen voran Connie – eng verbunden bin.“

Am Ende des Gesprächs entfaltet Hoscheit die detaillierte, handgeschriebene Zeitleiste des Romans: Einige Stellen wurden mit Korrekturflüssigkeit verdeckt, andere durch Pfeile miteinander verbunden; unten auf der Seite kleben Notizzettel, auf einem davon hat Hoscheit einen Raum skizziert. Der Autor tippt auf einen kleinen Kasten am äußersten Rand des Dokuments, darin stehen die drei Leitmotive des Romans auf Luxemburgisch: „Zouversiicht. Kraaft. Léift.“

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können