Als am 16. November 1979 in Anwesenheit von Großherzog Jean der neue Großraumhochofen auf Esch-Belval eingeweiht wurde, war dies für Arbed-Direktor Emmanuel Tesch „ein Glaubensbekenntnis für Luxemburg als Standort einer modernen, zeitgerechten Stahlindustrie“.1) Mit dem neuen Hochofen C setzte die Luxemburger Stahlindustrie auf einen technologischen Pfad, den man bereits in den 1880er Jahren eingeschlagen hatte: Er basierte auf der Verhüttung einheimischer Erze im Hochofen und der daran anschließenden Weiterverarbeitung in Stahl- und Walzwerk.

Der vorgezogene Bau des neuen Hochofens war auch eine Reaktion auf die anhaltende Stahlkrise der 1970er Jahre, so konnten etwa bei den Bauarbeiten Arbeiter zum Einsatz kommen, die in die „Division anti-crise“ versetzt worden waren, da die Produktion angesichts der fallenden Weltmarktpreise zeitweise gedrosselt werden musste. Hochofen C sollte dank geringerer Produktionskosten helfen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Dabei gingen die Pläne für die Zentralisierung der gesamten Roheisenproduktion in Esch-Belval bereits auf die 1960er Jahre zurück, waren also keine unmittelbare Reaktion auf die 1975 einsetzende Stahlkrise.

Zur gleichen Zeit setzte in China die neue Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping ein, in deren Zuge auch die Handelsbeziehungen zu Westeuropa wiederbelebt wurden – auch im Bereich der Stahlindustrie. China produzierte 1978 31,7 Millionen Tonnen Stahl, womit das Land weltweit zwar auf Platz fünf lag, aber pro Kopf eine der niedrigsten Herstellungsquoten der stahlherstellenden Länder aufwies.2) Insgesamt war daher das chinesische Interesse an westlicher Technologie sehr groß, da es konkrete Pläne gab, die Kapazität bestehender Hüttenwerke zu erweitern bzw. neue Hüttenwerke zu bauen. So zeigte der chinesische Botschafter bei seinem Besuch der Arbed-Werke in Differdingen und Belval 1978 großes Interesse an der neuen Agglomerationstechnologie und dem Hochofen C, der sich zu diesem Zeitpunkt kurz vor seiner Fertigstellung befand. Zwei Jahre später war auch eine Delegation des Hüttenwerkswerks Nanjing bei einem Besuch in Luxemburg tief beeindruckt vom Stand der Technologie der luxemburgischen Stahlindustrie.

Beim Ausbau und der Modernisierung der chinesischen Stahlindustrie wurde neben japanischer und westdeutscher Technologie auch luxemburgisches Know-how zum Einsatz gebracht. So kam es Ende der 1980er Jahre zu ersten konkreten Technologietransfers: In Kooperation mit Paul Wurth unterstützte die Arbed das Maanshan Hüttenwerk in Nanjing bei der Einführung des LBE- und des ALT-Verfahrens – zwei Technologien zur Qualitätsverbesserung in der Stahlerzeugung.3) In den 1990er Jahren folgten weitere Verträge und 1999 eröffnete Paul Wurth ein permanentes Büro in Peking.

Zurück nach Luxemburg

Die Modernisierungspolitik der Arbed aus den 1970er Jahren und speziell das Vorzeigeprojekt Hochofen C entpuppten sich Anfang der 1990er Jahre als ökonomische Sackgasse in Luxemburg. Zwar gelang es dem Unternehmen, mit staatlicher Unterstützung die Stahlkrise größtenteils zu überwinden – unter anderem, weil die neuen Hochöfen eine deutliche Produktivitätssteigerung ermöglichten. So sank die Produktionszeit pro Tonne Roheisen zwischen 1975 und 1989 von 9,5 auf 3,6 Stunden.

Einher ging diese Entwicklung aber mit der Schließung der anderen Hochofenwerke wie Terre Rouge (1977) und Düdelingen (1984) und einem drastischen Personalabbau im Unternehmen. Die Zahl der Arbeiter und Angestellten sank von 27.139 im Jahr 1974 auf nur mehr 11.108 im Jahr 1989.4) Dieser Prozess der Rationalisierung der Produktion und des damit einhergehenden Arbeitsplatzabbaus wird in der Zeitgeschichte heute unter dem Begriff der Deindustrialisierung nach dem Boom der „Trente Glorieuses“ diskutiert.

1993 schlug die Arbed mit einem weiteren Investitionsprogramm dann einen neuen Technologiepfad ein, der den Übergang zur Elektrostahlproduktion an allen Produktionsstandorten in Luxemburg vorsah. Trotz anfänglicher gewerkschaftlicher Widerstände – vor allem aufgrund des nochmals deutlich geringeren Personalbedarfs – wurde dieser Schritt Anfang 1994 von der Stahltripartite genehmigt. Mit dem Umstieg auf Elektrostahl wurde Stahlschrott in einem Lichtbogenofen eingeschmolzen und anschließend im Walzwerk weiterverarbeitet. Dieses sogenannte Mini-Mill-Konzept bedeutete das Aus für die klassischen Hochöfen in Belval.

Bereits ab 1986 hatte Hochofen A nur noch als Ersatzofen fungiert; Hochofen C wurde unplanmäßig 1995 heruntergefahren und Hochofen B schließlich 1997 endgültig stillgelegt. Dieser Entwicklung waren mehrere von der Arbed in Auftrag gegebene Studien zur Zukunft der Stahlindustrie in Luxemburg vorausgegangen. Anders als Jean Gandois, der 1983 in seinem bekannten Restrukturierungsbericht aufgrund der hohen Strompreise noch von der Elektrostahlherstellung abgeraten hatte, bewertete die Arbed die Lage Anfang der 1990er Jahre anders: Die Verhüttung der heimischen Minette-Erze erwies sich im Kontext der fortschreitenden Globalisierung der Märkte zunehmend als unrentabel, während die maritim gelegenen Hüttenwerke in den Nachbarländern ihre Rohstoffe wesentlich günstiger per Schiff beziehen konnten. Unter diesen Bedingungen bewertete die Arbed die Produktion einer Tonne Stahl im Elektroofen als kostengünstiger als die traditionelle Hochofenroute.

Zunächst führte die Arbed die Elektrostahlproduktion in den Werken Schifflingen und Differdingen ein, 1997 ging der Elektroofen in Belval in Betrieb. Wichtige Impulse für diesen Wandel kamen auch aus dem Ausland, beispielsweise aus Thüringen, wo die Arbed 1992 die ehemalige sozialistische Maxhütte Unterwellenborn übernommen und bis 1995 in eine moderne Mini-Mill mit Stranggießanlage umgewandelt hatte. Diese Testläufe halfen der Arbed, sich mit dieser Stahlerzeugungsmethode schnell vertraut zu machen.

Währenddessen in China

Der Standort Kunming in Südwestchina spielte in den ersten chinesischen Modernisierungsplänen von 1978 zunächst keine Rolle, da andere größere Werke Priorität genossen. Kunming in der Provinz Yunnan liegt rund 2.000 Meter über dem Meeresspiegel, das Hochplateau ist aufgrund der Eisenerzvorkommen auch als „Plateau der Roten Erde“ bekannt. Ende der 1980er Jahre gelang es dem Unternehmen Kunming Iron & Steel, umfassende Modernisierungen vorzunehmen und die Kapazität im Bereich der Stahlproduktion auf jährlich zwei Millionen Tonnen zu erhöhen. Die Hochofenkapazität des Werks blieb jedoch mit lediglich einer Million Tonnen pro Jahr deutlich dahinter zurück.

Zu diesem Zeitpunkt wurden in Europa durch den weiteren Abbau von Produktionskapazitäten zahlreiche technologisch hochwertige Anlagen verfügbar. Nachdem Vertreter von Kunming Iron & Steel mehrere stillgelegte Hochöfen und Walzwerke in Westeuropa besichtigt hatten, entschieden sie sich schließlich für den Erwerb des Hochofens C in Belval, den die Arbed genauso wie den Hochofen B gerne verkaufen wollte. Der Kauf wurde durch einen saarländischen Geschäftsmann vermittelt und 1996 schließlich für 23,5 Millionen DM (ca. 12 Mio. EUR) abgewickelt. Die gesamten Transport- und Baukosten beliefen sich auf 1,4 Milliarden RMB (ca. 166 Mio. EUR). Gegenüber einem vergleichbaren Neubau sparte man laut Kunming Iron & Steel so rund 95 Millionen Euro.5)

Hervorgegangen war Kunming Iron & Steel 1939 aus der Fusion zweier kleinerer Hüttenwerke. Während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges spielte das Unternehmen eine wichtige Rolle und hat bis heute in der kollektiven Erinnerung einen symbolischen Platz als industrielle Stütze im Widerstandskrieg gegen Japan inne. Kunming Iron & Steel gilt daher als eines der traditionsreichsten Stahlunternehmen Chinas, war vor der Modernisierung der 1980er Jahre aber nur mehr Mittelmaß.

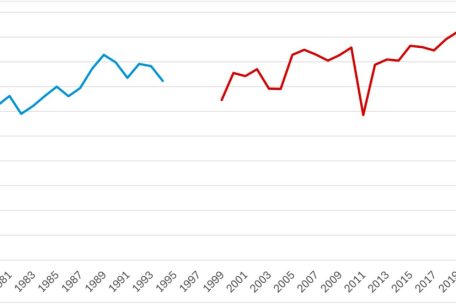

Das Werk in Anning, wo der ehemalige Hochofen C wiederaufgebaut wurde, liegt rund 30 Kilometer von der Provinzhauptstadt Kunming entfernt. Der nun „Nummer 6“ genannte Hochofen war allerdings keine identische Rekonstruktion des Hochofen C, sondern wurde von den chinesischen Ingenieuren angepasst und umgebaut. So betrug das Fassungsvermögen nur rund 2.000 statt der ursprünglichen 2.465 Kubikmeter. Gleichwohl war dies ein gewaltiger Produktivitätssprung für das Werk Anning, wo der nächstgrößere Hochofen Nummer 5 bislang nur 600 Kubikmeter Fassungsvermögen besaß. Hochofen Nummer 6 wurde zum fünftgrößten Hochofen in China und zum größten in Südwestchina und Kunming Iron & Steel stieg zum größten Arbeitgeber der Region auf. Bereits 1999 erreichte der Hochofen eine Jahresproduktion von 1,3 Mio. Tonnen Roheisen. Im Jahr 2006 übertraf er mit einer Leistung von 1,7 Mio. Tonnen zudem den jährlichen Höchstwert des Hochofen C in Belval aus dem Jahr 1989. Nach Wartungs- und Umbauarbeiten 2011 erreichte Hochofen Nummer 6 im Jahr 2019 ein Allzeithoch mit einer Produktion von mehr als 1,8 Mio. Tonnen.

Diese neuen Produktionsdimensionen erhöhten nicht nur die Sichtbarkeit von Kunming Iron & Steel auf nationaler Ebene, sondern auch innerhalb des Werks von Anning nahm Hochofen Nummer 6 eine besondere Rolle ein: So durften nur die „Besten“ am Luxemburger Hochofen arbeiten. Die ehemaligen Schichtleiter Li Xinping und Li Yuchuan berichteten, dass sie aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung am Hochofen Nummer 6 sogar ihre zukünftigen Ehefrauen kennenlernen konnten. Auch Li Miao, der 1998 als junger Ingenieur am Hochofen Nummer 6 angefangen hatte, wurde aufgrund seiner dort gesammelten Erfahrung, einschließlich der 2011 durchgeführten Modernisierung, im gleichen Jahr zu einem neu im Aufbau befindlichen Hüttenwerk befördert.6)

Das ca. 10 Kilometer entfernte Hüttenwerk im Caopu New District ersetzt seit 2022 den alten Standort Anning, der zu diesem Zeitpunkt vollständig stillgelegt wurde. Die in Caopu neu gebauten Hochöfen Nummer 1 und 2 sind technologisch weiterhin eng an den ehemaligen Hochofen C angelehnt. Zwar wurde ihr Fassungsvermögen auf 2.500 Kubikmeter erweitert, die Hochofenglocken sind allerdings mit der ursprünglichen von Paul Wurth gebauten Glocke des Hochofen C baugleich, sodass diese auch nach der 2021 erfolgten Stilllegung des Hochofens Nummer 6 als Ersatzteil ins neue Werk mitgenommen wurde. Noch während seiner Produktionszeit wurde Hochofen Nummer 6 im Jahr 2018 in die nationale Liste der geschützten Industriedenkmäler aufgenommen. Der von Kunming Iron & Steel 2019 in Auftrag gegebene und vom Tsinghua Tongheng Urban Planning & Design Institute ausgearbeitete Masterplan zur Konversion des alten Hüttenwerks in Anning zu einem Freizeit- und Museumspark harrt bis heute seiner Umsetzung.

Ein Kreis schließt sich

Die 1998 erfolgte Inbetriebnahme des ehemaligen Hochofens C in Anning fiel zusammen mit dem Beginn der Boomphase der chinesischen Stahlindustrie.7) So erhöhte sich der weltweite Anteil der chinesischen Stahlproduktion von 13 Prozent im Jahr 1997 auf über 53 Prozent im Jahr 2024. Dieser massive Anstieg ging ähnlich wie in Luxemburg während und nach der Zeit der Stahlkrise mit einer enormen Rationalisierung der Produktion einher und führte im Ergebnis paradoxerweise zu einer Deindustrialisierung der chinesischen Stahlindustrie, da in den vergangenen Jahren Hunderttausende von Arbeitsplätzen dort weggefallen sind. Im Fall von Kunming Iron & Steel arbeiten beispielsweise nur mehr 1.400 Personen im neuen, leistungsfähigeren Werk anstelle der vormals 20.000, die noch in Anning beschäftigt waren.

1) L.K., Vom Geist der Solidarität, in: d’Lëtzebuerger Land vom 23.11.1979.

2) National Foreign Assessment Center, China: The Steel Industry in the 1970s and 1980s, Research Paper 1979, S. 3.

3) N.N., Réussite technologique en Chine: Modernisation d’une aciérie, in: ARBED News 4/1993, S. 7.

4) Denis Scuto, Christophe Knebeler, BELVAL: Passé, présent et avenir d’un site luxembourgeois exceptionnel (1911-2011), Esch/Alzette 2010, S. 251.

5) Chen Changyun, Kungang employees were moved to tears, in: Workers Daily vom 07.11.2000.

6) Interviews Anning, 11.6.2025.

7) Hongbaio Dong u.a., Roadmap of China steel industry in the past 70 years, in: Ironmaking & Steelmaking 46 (2019), S. 922-927.

Die Autoren

Nicolas Arendt, Zoé Konsbruck und Stefan Krebs arbeiten am Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) im Projekt „Confronting Decline“ (CONDE) zur Geschichte der Deindustrialisierung in Westeuropa seit den 1970er Jahren.

De Maart

De Maart

Deutsch-Luxemburger Straße in Dortmund-Hombruch

44225 Dortmund, Deutschland

Die Deutsch-Luxemburger Straße ist eine Wohnstraße (Anliegerstraße) im Stadtteil Hombruch in Dortmund. Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Fahrbahnbelag aus Asphalt. Straße in der Nacht (nach Zeitplan oder Helligkeit) beleuchtet. Beide Straßenseiten haben einen Bürgersteig.

Laut den folgenden Aussagen war Ulflingen mal das Tor Luxemburgs zu den Weltmeeren und zu den Weltmärkten!

>Als am 16. November 1979 in Anwesenheit von Großherzog Jean der neue Großraumhochofen auf Esch-Belval eingeweiht wurde, war dies für ARBED-Direktor Emmanuel TESCH "ein Glaubensbekenntnis für Luxemburg als Standort einer modernen, zeitgerechten Stahlindustrie". Mit dem neuen Hochofen C setzte die Luxemburger Stahlindustrie auf einen technologischen Pfad, den man bereits in den 1880er Jahren eingeschlagen hatte: Er basierte auf der Verhüttung einheimischer Erze im Hochofen und der daran anschließenden Weiterverarbeitung in Stahl- und Walzwerk. (…) Die Verhüttung der heimischen Minette-Erze erwies sich im Kontext der fortschreitenden Globalisierung der Märkte zunehmend als unrentabel, während die maritim gelegenen Hüttenwerke in den Nachbarländern ihre Rohstoffe wesentlich günstiger per Schiff beziehen konnten. (…)

▪Wikipedia: ArcelorMittal Bremen, 20.06.2025: Die "ArcelorMittal Bremen GmbH" gehört zum "ArcelorMittal"-Konzern und betreibt ein Stahlwerk in Bremen und eine Kokerei in Bottrop. (…)

▪Wikipedia, 29.05.2025: COLUMETA SA ass eng Kontraktioun vun "Comptoir luxembourgeois de métallurgie". Et war dëst eng Gesellschaft, déi vun der 1920 vun der ARBED an der "Société métallurgique des Terres Rouges" gegrënnt gouf, fir hir Produiten uechtert d'Welt bekannt ze maachen an ze kommerzialiséieren. Dëst war néideg ginn, wéi den däitsche Marché nom Éischte Weltkrich stënterlech ewechgefall war an d'Sidérurgie zu Lëtzebuerg sech huet missen nei Creneaue sichen. 1976 gouf d'COLUMETA an "TradeARBED" ëmbenannt. (…)

▪Wikipedia, DL, 28.09.2024: Die "Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-AG" (DL) war einer der größten deutschen vertikal integrierten MONTAN-Konzerne zu Beginn des 20. Jahrhunderts. (…)

▪Wikipedia, 24.07.2025: Die Vennbahn ist eine ehemalige Eisenbahnstrecke des Personen- und Güterverkehrs zwischen Aachen und Ulflingen (frz. Troisvierges) in Luxemburg über Monschau und Sankt Vith mit Anschlüssen nach Stolberg (Rheinland), Eupen, Malmedy, Jünkerath und Prüm. (…)

▪Rohstoffbasis und Absatzmarkt (17.01.2021, histech.org) Die ARBED im Aachener Revier Mit Beiträgen zur Geschichte des "Aachener Hütten-Aktien-Vereins Rothe Erde" (Michael KÄDING), des "Eschweiler Bergwerks-Vereins" (Jörg WIESEMANN), der Kabelfabrik "Felten & Guilleaume" (Alexander FARIDI), der "Eschweiler-Drahtfabrik-Compagnie" (Norbert GILSON) und des "Luxemburgischen Ingenieurkorps" (Benoît MAJERUS) Der zweite Band der "Aachener Studien" versammelt 6 Artikel zu den Beziehungen des Aachener Reviers zur ARBED, dem bedeutendsten Unternehmen der luxemburgischen MONTAN-Industrie. Am Beispiel des "Aachener Hütten-Aktien-Vereins Rothe Erde", des "Eschweiler Bergwerks-Vereins", der Kabelfabrik "Felten & Guilleaume", der "Eschweiler- Drahtfabrik-Compagnie" und des "Luxemburgischen Ingenieurkorps" entwickeln die Autoren das Raster von institutionellen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen, von persönlichen Netzwerken, Ressourcen und Verkehrsinfrastruktur in dem Unternehmensentscheidungen fallen. Die Autoren rekonstruieren die Aktivitäten eines europäischen Konzerns, der seit seiner Gründung in einer Folge zyklischer Extraktionen und Kontraktionen nach optimalen Standortbedingungen suchend, bald das nahe liegende "Aachener Revier" als Standort entdeckte, ehe die letzte europäische MONTAN-Krise wieder zum Rückzug führte. Vor diesem Hintergrund fügen sich die Beiträge zu einem differenzierten Bild grenzüberschreitender, unternehmerisch-dynamischer Strukturbildung. Sie leisten aus unternehmens-, wirtschafts- und sozialhistorischen Blickwinkeln einen Beitrag zum Verständnis der Dynamik grenzüberschreitender Wirtschaftsstrukturen; ein Sachverhalt, der speziell für das Land an Maas und Rhein als erst rudimentär erforscht gelten kann und zudem aktuelle Relevanz aus dem politischen Konzept des "Europa der Regionen" bezieht. Bibliographische Angaben: Rohstoffbasis und Absatzmarkt. Die Schwerindustrie des Großherzogtums Luxemburg und das Aachener Revier. Aachener Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2, hg. von Paul THOMES, Aachen 2005. MfG, Robert Hottua

""die Hochofenglocken sind allerdings mit der ursprünglichen von Paul Wurth gebauten Glocke des Hochofen C baugleich, sodass diese auch nach der 2021 erfolgten Stilllegung des Hochofens Nummer 6 als Ersatzteil ins neue Werk mitgenommen wurde. "" FALSCH ""

Den Paul Wurth huet een Glockenlosen Gichtverschluss gebaut. Den Uewen "C" haat zu Belval schons een Glockenlosen Gichtverschluss.

"Ein Kreis schließt sich" Jawoll und wir importieren fleißig.

Mir klingen die Worte von Chef Becker heute noch in den Ohren: " Jongen, sicht iech ang Aner, d'Arbed ass um Enn!" Das war im Frühjahr 1982. Etliche haben es geglaubt und sind ab. Das war Taktik von Oben!