Kann man ein Werk überhaupt vom Künstler trennen? Die Frage ist ein Dauerbrenner in der Kunst- und Kulturgeschichte. Mit #MeToo hat sie eine neue Dimension hinzugewonnen. Früher tauchte sie in ähnlich gelagerter Form auf: etwa in der Diskussion über Louis-Ferdinand Céline, der ein fanatischer Judenhasser war. Sein Antisemitismus schmälerte den Wert seines ersten Romans „Voyage au bout de la nuit“ (1932) nicht. Auch schien es eine breite Öffentlichkeit lange nicht zu stören, dass gegen den Filmregisseur Roman Polanski die Beschuldigung vorlag, 1977 in Los Angeles eine 13-Jährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben.

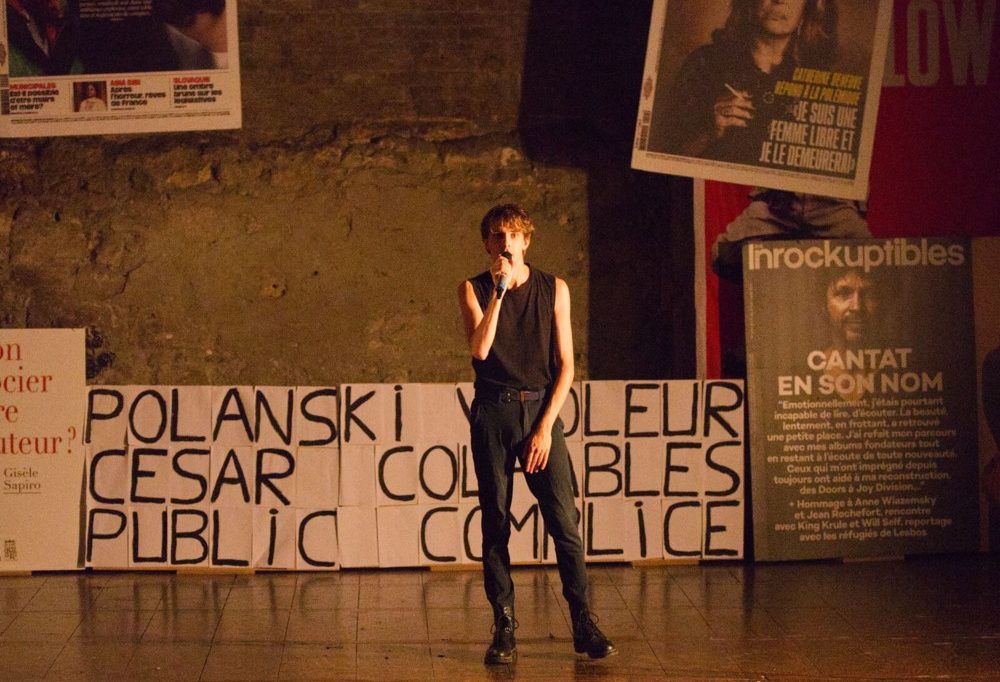

In dem Theaterstück „Faut-il séparer l’homme de l’artiste?“* von Étienne Gaudillère und Giulia Foïs geht es unter andere etwa darum, sich in die Person einer Schauspielerin oder eines Schauspielers zu versetzen, die/der davon träumt, eine Rolle in einem Film zu kriegen, und nun zum Casting bei Roman Polanski eingeladen wird. „Der Ausgangspunkt für unser Stück ist der César für Roman Polanski im Januar 2021“, erzählt Etiénne Caudillère. Polanski hatte damals den Preis für die beste Regie für „J’accuse“ erhalten, der von der Dreyfus-Affäre handelt. Proteste wurden laut.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt bekam #MeToo in Frankreich eine neue Dynamik. Die Kampagne hatte bereits 2017 mit dem Aufruf #balacetonporc eine überwältigende Reaktion erzielt, aber auch Gegenreaktionen ausgelöst: In Frankreich antworteten etwa hundert prominente Frauen wie Catherine Deneuve oder Catherine Millet mit einem offenen Brief, der in Le Monde im Januar 2018 veröffentlicht wurde und in dem sie vor dem „Klima einer totalitären Gesellschaft“ warnten. Zwar sei die Vergewaltigung ein Verbrechen, aber die Anmache kein Delikt.

Theatererzählung und Recherche

Einige Jahre sind seither vergangenen, auch Frankreich hat sich verändert. Der Pélicot-Prozess etwa hat die französische Gesellschaft schockiert. Étienne Gaudillère wurde anlässlich der Polanski-Affäre vom Théâtre du Point du Jour in Lyon kontaktiert. Der Regisseur, der auch im aktuellen Stück selbst mitspielt, hatte 2015 die Compagnie Y gegründet, mit der er etwa 2016 „Pale Blue Dot“ entwickelte. Das Stück erzählte die Geschichte von Wikileaks. Als Schauspieler trat er unter anderem in „Merlin ou la terre dévastée“ unter der Regie von Guillaume Bailliart und „Neuf petites filles“ unter der Regie von Philippe Labaune auf. Die Compagnie Y liegt im aktuellen Theatertrend der Zeit, sich mit den Mitteln der Recherche mit Themen der Geschichte und der Gegenwart auseinanderzusetzen.

Zusammen mit Giulia Foïs entwickelte Gaudilllère schließlich „Faut-il séparer l’homme de l’artiste?“. Das Stück sei innerhalb von sechs Tagen entstanden, so der Regisseur. „Uns ging es nicht zuletzt darum, eine Geschichte zu erzählen, der es trotz des ernsten Themas auch nicht an Humor fehlt.“ Auch wenn bei der Frage an die Zuschauer, ob im Publikum sich ein Künstler befinde, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, nicht jeder lachen dürfte.

Der Text sei seit 2022 während der Tournee mehrmals aktualisiert worden, erklärt Gaudillère. Schließlich habe man die aktuellen Nachrichten nicht ignorieren wollen. „Denn das ist Teil der Geschichte, die wir erzählen“, erklärt der Regisseur. Die Zahlen der Gewalttaten und der Verurteilungen sind in der Tat weiterhin alarmierend. Polanski und zuletzt etwa Frankreichs Schauspiel-Ikone Gérard Depardieu haben die Medien weiterhin beschäftigt, und auch Harvey Weinstein hat wieder für Schlagzeilen gesorgt, während Bertrand Cantat durch einen auf Netflix veröffentlichten Dokumentarfilm wieder ins Gespräch gekommen ist.

Der Eisberg sexueller Gewalt

Könne man sich also wirklich noch guten Gewissens Filme von Polanski anschauen, ohne an die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur zu denken, fragt Gaudillère. Oder kann man Lieder von Cantat hören, ohne ihn mit dem Totschlag, den er an Marie Trintignant beging, in Verbindung zu bringen? Oder sind noch ohne Weiteres die Installationen von Claude Lévêque noch zu betrachten, dem die Vergewaltigung Minderjähriger vorgeworfen wird? Dies sind die Fragen, die „Faut-il séparer l’homme de l’artiste?“ aufwirft.

Giulia Foïs, die auf der Bühne von Marion Aeschlimann gespielt wird, moderiert die feministische Sendung „En marge“ auf France Inter und schrieb die autobiografische Erzählung „Je suis une sur deux“, in dem sie die Vergewaltigung beschreibt, deren Opfer sie mit Anfang 20 wurde, als sie beim Festival von Avignon arbeitete, sowie „Ce que le féminisme m’a fait“.

„Wir wollten das Stück zwei Mal spielen“, sagt Étienne Gaudillère, der kurz vor unserem Treffen in der Abtei Neumünster gerade aus Paris angekommen ist und auf der Bühne noch ein paar Details zu besprechen hat. „Jetzt sind wir bei 46 Vorstellungen, und zum ersten Mal verlassen wir das Hexagon“, sagt er, wohl wissend, dass es nicht die letzte Vorstellung sein wird. Das Thema ist so lange aktuell, wie es die Problematik gibt. Die prominenten Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs, weiß Étienne Gaudillère, aber der Eisberg sei sehr präsent. Schließlich handelt es sich nicht nur um Individuen, sondern um ein System.

Mit diesem System sollte sich die Gesellschaft befassen, und darüber sich wiederum jeder einzelne Gedanken machen. Dies kann Theater bewirken und zum Nachdenken beitragen, indem es Geschichten erzählt und Emotionen weckt. Wie sich im Zuge von #MeToo herausstellte, ist auch das Theater Teil des Systems. „Ich habe mit Leuten aus meinem nächsten Umfeld darüber gesprochen“, erzählt Étienne Gaudillère. „Viele waren schon betroffen.“ Für den Theatermacher war die zentrale Frage übrigens schnell beantwortet: „Den Menschen vom Künstler zu trennen, das geht nicht!“

* Das Stück wird heute, 24. April, um 19 Uhr in der Abtei Neumünster gezeigt. Im Anschluss findet eine Diskussion mit den Schauspielerinnen und Schauspielern statt.

De Maart

De Maart

Polansky haette damals nicht ungeschoren davonkommen duerfen , aber der Vorwurf , das Leute die seine Filme anschauen Sexuallstraftaeter unterstuetzen ist gelinde gesagt Humbug . Diejenigen die sich bei Polanskyfilmen nicht wohl finden ,sollen sie einfach nicht anschauen , es wird ja niemand gezwungen ." Beurteilt den Film , nicht den Mann " Samantha Geimer , das damals 13 jaehrige Opfer von Polansky .