Basel ist für seine Museumslandschaft und seine jährlichen Top-Kunst-Events (ART-, Foto- und Volta Basel) bekannt. Nach der erfolgreichen Henri-Matisse-Schau innoviert die Fondation Beyeler in Basel/Riehen nun mit der thematischen Ausstellung „Nordlichter“. In Zusammenarbeit mit dem Buffalo AKG Art Museum, New York, haben die Kuratoren beider Häuser 70 Landschaftsgemälde von Künstlern und Künstlerinnen aus Schweden, Norwegen, Finnland und Kanada ausgesucht, um dieser weitgehend unbekannten Malerei zum ersten Mal mehr Sichtbarkeit in unseren Ländern zu verschaffen.

Faszination des Nordens

Die Faszination des Nordens, so das Begleitdossier der Expo, ist „ungebrochen“. „Undurchdringliche Nadelwälder am Rand der arktischen Polarregion, ‚weiße‘ Sommernächte, die lange Dunkelheit der schneereichen Winter und das berühmte Nordlicht haben magische Anziehungskraft“, heißt es weiter. Wer ob solch einer begeisterten Umschreibung nicht Lust bekommt, sich diese Expo anzuschauen, der müsste mal in besagte Region reisen, um sich selber von den unbeschreiblichen Landschaften und Naturereignissen zu überzeugen. Dieses Phänomen dokumentiert die Fondation nun anhand von Landschaftsbildern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts von 13 Künstlern und Künstlerinnen.

Sind uns Namen wie Edvard Munch (Norwegen), Akseli Gallen-Kallela (Finnland) oder Hilma af Klint (Schweden) eher geläufig, so dürften Harald Sohlberg (Norwegen), Gustaf Fjaestad (Schweden), Emily Carr (Kanada), Tom Thomson (Kanada), und Prinz Eugen von Schweden wohl weniger bekannt sein. Außer von den Genannten werden auch Werke von Iwan Schischkin (Russland), Anna Boberg (Schweden), Helmi Biese (Finnland), Lawren S. Harris (Kanada) und J.E.H. MacDonald (Kanada) gezeigt. Neben dem Qualitätskriterium haben die Kuratoren Kunstschaffende ausgewählt, denen „Die Natur des Nordens, insbesondere der boreale Wald, als eine gemeinsame Inspirationsquelle“ gedient hat. Mit „borealem Wald“ ist die Taiga, die sich am Rande des Polarkreises erstreckt und von dichtem Nadelwald geprägt ist, gemeint. Experten sagen, diese Region trage „maßgeblich zum ökologischen Gleichgewicht der Erde“ bei.

Öl auf Leinwand, 97 x 75 cm, Nationalmuseum, Stockholm, Vermächtnis 1946 Ferdinand und Anna Boberg Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Die mit dieser Schau abgesteckte Periode reicht von 1880 bis 1930. Die Hängung in den hellen Räumen der Fondation folgt keiner präzisen Chronologie, da die Künstlerinnen und Künstler jeweils über einen eigenen Raum verfügen und/oder so gruppiert sind, dass ihre eigene Sicht im Umgang mit der Natur verdeutlicht wird. Wenn in diesem Zusammenhang von einer „nordischen Moderne“ die Rede ist, so auch, weil diese Künstler und Künstlerinnen „Impulse“ von „überlieferten Bildtraditionen“ aufgegriffen und ihre eigenen Farbakzente gesetzt haben – „eine spezifische nordische Moderne, die keinen Stil darstellt, sondern vielmehr ein Ethos verkörpert, das die unwirtliche Natur in all ihrer Erhabenheit und ihren Feinheiten feiert“. In der Dokumentation zur Expo wird außerdem der „Blick von oben“ in der finnischen und schwedischen Malerei als wichtiges Element hervorgehoben, eine Technik, bei der man den „Eindruck habe, eine Drohne sei beim Malen benutzt worden“.

Dem Betrachter bleibt die Erkundung dieser Landschaften, die nicht wie Nachbildungen der Natur sondern wie eigene Kreationen der Maler und Malerinnen daherkommen, individuell einzuordnen, wobei neben der kunsthistorischen Wertschätzung in der Epoche der Moderne wohl auch die geopolitischen Entwicklungen dieser Zeit (neue Nationalstaaten, neue Identitäten) auch eine Rolle spielen dürften. In der Tat, so schlussfolgert die Einleitung: „Die beeindruckenden Naturmotive wurden oft als Symbole für die nationale Seele und die Verbundenheit mit der eigenen Kultur interpretiert.“ Wer Museen in den zitierten Ländern besucht hat, der weiß, dass die hier ausgestellten „Nordlichter“ rundum typisch und repräsentativ für ihre Länder sind.

Künstler und Künstlerinnen

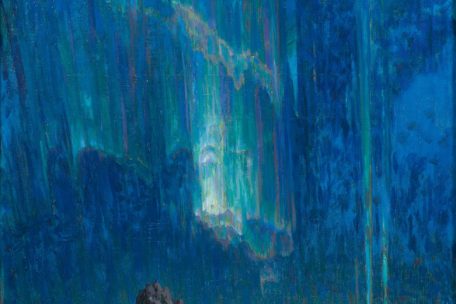

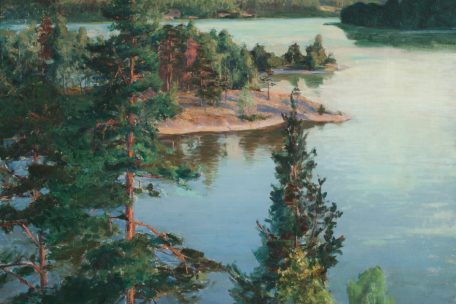

Helmi Katharina Biese (1867-1933) fand Ende der 1890er Jahre Beachtung bei finnischen Kunstkritikern, die ihre Bilder für ihren „männlichen“ Charakter lobten. Nach ihrem Tod geriet sie jedoch in Vergessenheit. Anna Boberg (1874-1933) erlangte zu Lebzeiten vor allem durch ihre Lofoten-Gemälde Bekanntheit, auch über Schweden hinaus. Sie war an der Wanderausstellung „Contemporary Scandinavian“ und der in den USA tourenden „Swedish Art Exhibition“ beteiligt.

Emily Carr (1871-1945) stammte aus Großbritannien, lebte später in Kanada, dort widmete sie ihre Werke „den großen pazifischen Nadelwäldern“, dies in einer verdünnten Ölfarbe auf Manilapapier. Ihre Bekanntschaft mit Mark Tobey verleitete sie dazu, „ungegenständliche Tendenzen“ aufzugreifen, ohne jedoch den „Schritt in die Abstraktion“ zu vollziehen. Prinz Eugen (1865-1947) wuchs in einer Adelsfamilie auf, ging seinen offiziellen Verpflichtungen nach, besaß eine Privatsammlung, organisierte Ausstellungen, seine Kunst zeichnete sich durch „meist menschenleere Landschaften aus, die durch die Darstellung von Weite und ‚hohen Himmeln‘ geprägt waren“. Seine Villa dient heute als Museum.

Gustaf Fjaestad (1868-1948) wurde ab den 1890er-Jahren „vor allem durch seine Winterbilder auch international bekannt“. Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), für seine naturalistische Darstellung finnischer Motive gelobt, war viel gereist und 1914 auf der Biennale von Venedig präsent. Lawren S. Harris (1885-1970) war einer der führenden Künstler Kanadas und bildete nach 1930 in seinen menschenleeren Berg- und Seelandschaften eine „zunehmend abstrahierende und reduzierte Formensprache“ aus, die sich später hin zu „radikal abstrakten Werken“ entwickelte. Hilma af Klint (1862-1944) beschäftigte sich in den 1920er-Jahren mit Anthroposophie. Ihr Werk wurde erst 20 Jahre nach ihrem Tod der Öffentlichkeit gezeigt.

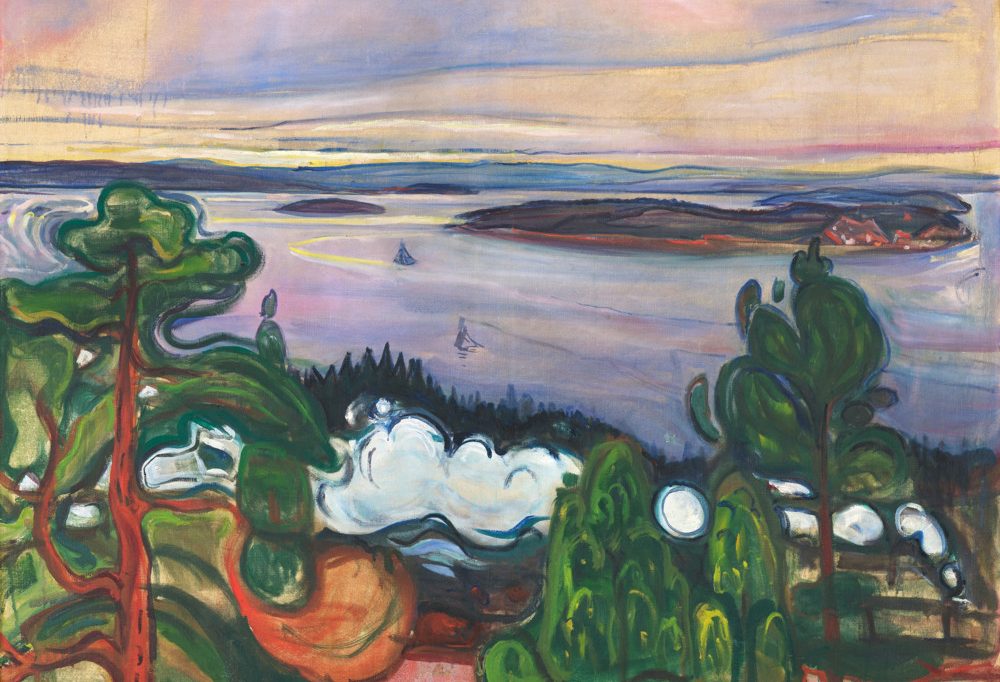

J.E.H. MacDonald (1873-1932) war für seine Winterlandschaften und später seinen „dicken, deckenden Farbauftrag und seinen lebhaften Pinselstrich“ bekannt. Sie zeugen vom Einfluss von Tom Thomsons. Edvard Munch (1863-1944) ist der bekannteste unter den beteiligten Künstlern. Er ist u.a. für das legendäre Werk „Der Schrei“ von 1893 berühmt. Iwan Schischkin (1832-1898), im heutigen Tatarstan geboren, studierte in Russland, war kurz in München, Zürich und Düsseldorf und kehrte aber nach Russland zurück, wurde anlässlich der Pariser Weltausstellung als „einer der bedeutendsten Landschaftsmaler seiner Epoche“ geehrt. Harald Sohlberg (1869-1935) war u.a. 1907 auf der Biennale in Venedig vertreten. Tom Thomson (1877-1917) lebte in Kanada, seine Naturverbundenheit wurde ihm zum Verhängnis, kam er doch 1917 am Canoe Lake um. Sein Tod bleibt bis heute ungeklärt.

Mit der digitalen Installation „Boreal Dreams“ des zeitgenössischen dänischen Künstlers Jakob Steensen, die im Park der Fondation Beyeler und als Web-Experience weltweit zu sehen ist, werden nicht nur die Auswirkungen der Klimakrise auf das Ökosystem der borealen Zone angesprochen, vielmehr schlagen die Kuratoren somit auch einen Bogen in unsere heutige Zeit, dies auch, um das Grundanliegen dieser Ausstellung zu untermauern. Die Schau, die bis zum 25. Mai in der Fondation Beyeler zu sehen ist, wird von einem Katalog und einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet.

Infos

„Nordlichter“ in der Fondation Beyeler, bis zum 25. Mai, täglich von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr.

fondationbeyeler.ch

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können