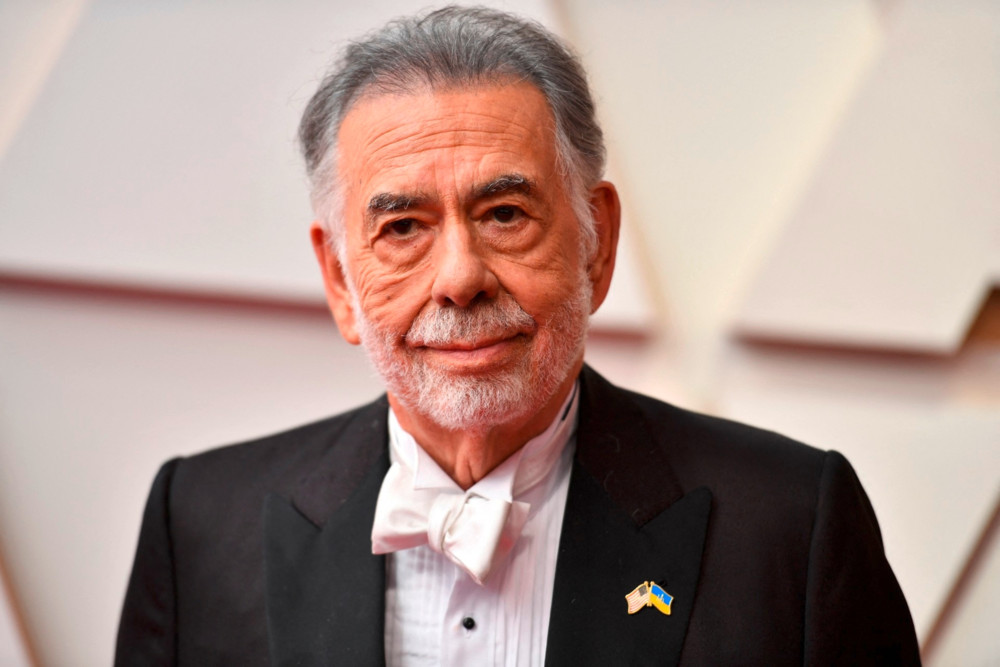

Nachdem die beiden Filme zu „The Godfather“ Francis Ford Coppola den Weltruhm bei einem breiten Publikum bescheren sowie mehrere Oscar-Auszeichnungen einbringen und „The Conversation“ mit seiner Auszeichnung in Cannes als bester Film ihn ebenso als feste Größe der ambitionierten und anspruchsvollen Filmkunst wahrnehmen lässt, verfügt er über einen angesehenen Status innerhalb der Filmindustrie. Die Hybris, die ihn von Anfang seiner Karriere an begleitet, nimmt noch bedeutendere Züge während seines Folgeprojektes an.

Der Vietnam …

Sein nächster Film ist „Apocalypse Now“, ein Film über den Vietnamkrieg, basierend auf einem Drehbuch von John Milius, das den Motiven von Joseph Conrads Novelle „Heart of Darkness“ (1899) nachempfunden ist. Die Geschichte folgt Captain Benjamin Willard (Martin Sheen), der den Auftrag erhält, den abtrünnigen Colonel Kurtz (Marlon Brando) zu finden und zu eliminieren. Kurtz hat sich in den Dschungel zurückgezogen und führt dort eine eigene, brutale Herrschaft über eine Gruppe von Einheimischen. Der Film thematisiert die Schrecken des Krieges, den Verlust der Menschlichkeit und die psychologischen Auswirkungen von Gewalt. Durch seine eindringlichen Bilder und die komplexe Erzählweise wird eine düstere und verstörende Atmosphäre geschaffen, die die Absurdität und das Chaos des Krieges widerspiegelt. Die Produktionsgeschichte dieses Films ist längst Legende: wie Coppola das Budget in schwindelerregende Höhen trieb – aus zehn Millionen Dollar wurden 30 –, wie die Produktionsumstände im Urwald, Cast und Crew an den Rand der Verzweiflung brachten, wie da ein Regisseur sein Leben und seine Karriere aufs Spiel setzte – all dies wird durch die paratextuelle Dokumentation „Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse“ von 1991 nochmals mythisch überhöht und verklärt.

Coppola setzt sich mit der Produktion dieses Films gegen die Bedenken und Einwände der Studioproduktion durch – und gewinnt. Der Film wird ein großer Erfolg und gilt als Klassiker der internationalen Filmkunst. Coppola ist nun endgültig der Status des Meisterregisseurs inne, er gilt als das kreative Genie, dessen unbedingter Kunstwille sogar den Naturmächten trotzt. Coppolas Film wird neben Lewis Milestones’ „All Quiet on the Western Front“ (1933) oder noch Elem Klimovs „Idi i smotri / Komm und sieh“ (1985) häufig als tatsächlicher Beitrag zum Antikriegsfilm gewertet. Ein Film, dessen ethisch-moralische Haltung um die Darstellung der reinen Paradoxie des Krieges bemüht ist. „Apocalypse Now“ will entschieden keine Sinnkonstruktion in der Präsentation der Ereignisse generieren, sondern die Frage nach der „conditio humana“ im Vietnamkrieg aufwerfen. Der Film bringt Coppola gleich drei Oscar-Gewinne für Drehbuch, Regie und bester Film ein. Der nun sechsfach bei den Oscars preisgekrönte Regisseur ist nun am Höhepunkt seines Ruhmes angelangt.

… und der Vampir

Er erweist sich als ebenso talentierter Regisseur kleinerer Filme wie als Künstler großer Genrefilme, die vom Kriegsfilm bis zum Gangsterfilm reichen – Genrefilmer und „auteur“ zu sein, ist mit Blick auf Francis Ford Coppola definitiv kein Widerspruch mehr. In den Neunzigerjahren wechselt Coppola nochmals das Genreregister und nimmt sich eines fantastischen Stoffes an: „Bram Stoker’s Dracula“ (1992). Allein der Filmtitel signalisiert die überaus werkgetreue Haltung, mit der sich Coppola dem vampirischen Ursprungstext aus der Feder von Bram Stoker nähert. Hier schlüpft der Brite Gary Oldman in die Rolle des berühmt-berüchtigten Grafen Dracula, der in der Verlobten des Landvermessers Harker (Keanu Reeves), Mina (Winona Ryder), seine wiederauferstandene Geliebte zu sehen glaubt. Überwältigend in der Bildgestaltung, farbenprächtig und opulent in der Ausstattung, vorrangig in den Arbeiten der japanischen Kostümbildnerin Eiko Ishioka, zielt alles in diesem Film auf betörende Stilisierung. Wenn der Manierismus in nur einem Film der Neunzigerjahre zur Formvollendung findet, dann in diesem. Coppolas Werk ist ein Bildersturm aus Grauen, Romanze, Lust – dazu die schauerhafte Musik des polnischen Komponisten Wojciech Kilar. So überaus virtuos in Form und Inhalt wurde die Sage um den Grafen Dracula bisher noch nicht verfilmt. Man kann diesen Film einer spezifischen Form des Neoklassizismus zurechnen: als ein letztes Aufkommen des großen Genrefilms in den Neunzigerjahren, des schaurigen Horrors, das den Schwanengesang birgt. Coppolas Vampirfilm ist ein mythisches Kondensat, das in seiner Lust zur stilistischen Überschreitung seine opernhafte Größe erreicht – und damit den Vampirfilm als klassischen Genrefilm zu einem Höhepunkt führt.

Ende der Neunziger übernimmt Coppola die Regie für „The Rainmaker“, eine jener erfolgreichen John Grisham-Verfilmungen der Zeit – an den Ruhm vergangener Filme kann dieser routinierte Justizthriller indes nicht anknüpfen. Ein kleiner Höhepunkt gelingt ihm nochmals mit „Youth Without Youth“ von 2007 – ein bedächtiger Film um eine Liebesgeschichte im Zweiten Weltkrieg in Europa. Ein vom Leben gezeichneter Professor spürt darin dem Sinn des Lebens nach. Die weltweite Achtung blieb bei diesem Film aus, bei einem cinephilen Publikum findet er dennoch Anklang. Es ist ein Publikum, das Coppolas stilsichere Inszenierungsweise, die hier mittels wohl komponiertem Farbschema spürbar wird, nach wie vor zu schätzen weiß. Nach einigen weniger bekannten und wenig erfolgreichen Filmen kehrt Coppola nun mit „Megalopolis“ – einem lang gehegten Herzensprojekt, für das er sogar Teile seines Weinguts im County von Sonoma verkaufte – wieder auf die Leinwand zurück. Sein legendärer Ruf, den der nun 85-jährige Regisseur sich im Laufe seiner Karriere erschaffen hat, begleitete diesen neuen Film, dessen Ursprungsidee bis in die Siebzigerjahre zurückreicht, bereits lange vor seinem Erscheinen.

Die Gigantomanie

„Megalopolis“, der an der Croisette während der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes überwiegend verrissen wurde, beschreibt den Machtkampf in einer zugleich antiken und modernen Großstadt, die von der Utopie träumt. Die Hauptfigur Cesar Catilina (Adam Driver) ist der Architekt, der diese umsetzen soll. Coppola erzählt hier überaus ausladend und skurril, schachtelt Stilelemente der römischen Antike, des modernen New York und eines Futurismus, der auf Nachhaltigkeit setzt, ineinander. Die Grenzen zwischen Camp und Kitsch, zwischen exzessiver Prägnanz in der Darstellung von Dekadenz und erzählerischem Leerlauf sind in „Megalopolis“ nicht so einfach zu zeichnen.

Geplagt von Sorgen um das eigene Ansehen und das überlieferte Bild für die Nachwelt, schält dieser Film die existenziellen Urängste des Menschen heraus. Eine verzweifelt-obsessive Hybris prägt das Handeln dieses strebenden Catilina und verweist so abermals auf seinen Schöpfer: Es mutet freilich so an, als wolle sich Coppola für die Ewigkeit ein Monument bauen, um erinnert zu werden, um zu bleiben. Der „camp“-Ansatz dieses Films beruht letztlich in einer ganz eigenen Weise, die persönliche Vision einer Welt über ästhetische Phänomene erfahrbar zu machen. Hinter „Megalopolis“, der auch eine vollkommene Entblößung seines Regisseurs ist, steht in allen Fällen das Selbstverständnis eines Künstlers, für den das Kino nur persönlich, nur ambitioniert und ästhetisch gewagt sein kann. Dass mit der radikalen Ablehnung dieser anachronistischen Stilgemischs die Einschätzung gegeben ist, sich über diesen Film lustig zu machen, scheint mit Blick auf seine Rezeption nahezu evident. Nur so werden die Verrisse verständlich, die diesen Film seit seiner Erstaufführung in Cannes begleiten. Der einstige Meisterregisseur scheint mit diesem Filmexperiment wie aus der Zeit gefallen.

Serie

Den ersten Teil von „Die Karriere von Francis Ford Coppola“ finden Sie hier. „Megalopolis“ läuft am 11. Dezember im Kinepolis Luxemburg an.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können