Nun hat also Trump gewonnen. Luc Frieden ist nicht beunruhigt, höre ich. Er gratuliert, das ist diplomatische Gepflogenheit. Er will aber auch eng mit ihm zusammenarbeiten. Und er will sich mit ihm in aller Welt für die Grundrechte einsetzen. Arme Grundrechte!

Er erkennt natürlich das Wahlresultat an. Schließlich sei es an den Amerikanern selbst, ihre Führung zu wählen. Und da zählt eben nichts sonst als die Mehrheit. Im Nachhinein sind damit also seine wüsten Aggressionen legitimiert, und von vornherein auch seine künftigen Schandtaten? Luc Frieden reduziert die Demokratie auf das Mehrheitsprinzip. Das nennt man heute: die illiberale Demokratie, die sich offensichtlich wachsender Beliebtheit erfreut. Ungarn, Polen, Israel … Orban und Netanjahu spendeten Trump sofort ihren Beifall. Die „reaktionäre Revolution“ (Libération, 6. November) verkleidet sich als Demokratie.

Aber gerade die illiberalen Demokratien zeigen uns, wie das Mehrheitsprinzip zur Gefahr für die Demokratie werden kann. Schon der linksliberale amerikanische Philosoph John Dewey warnte vor der „foolish majority rule“. Denn es stellt sich nicht nur die Frage, wie Mehrheiten zustande kommen, sondern auch, was sie dürfen und was nicht. Ob Mehrheit allein unbegrenzte Macht legitimiert. Der französische Philosoph Montesquieu warnte schon: Woher sie auch immer komme, Macht müsse immer durch eine andere Macht begrenzt werden: la division du pouvoir. Das nennt man heute die Gewaltenteilung. Die illiberalen Demokratien versuchen sie zu unterhöhlen: Schwächung der unabhängigen Justiz oder deren parteipolitische Besetzung, Schwächung des Parlaments zugunsten der Exekutive.

Zwei Seiten einer demokratischen Medaille

Die „illiberalen“ Demokratien stellen nicht den Wirtschaftsliberalismus infrage. Im Gegenteil, sie wollen die Einhegungen des „freien Marktes“ sprich des Kapitalismus abbauen. Sie wollen sich aber verabschieden vom politischen Liberalismus, also von den klassischen liberalen Freiheiten und Rechten: Meinungs-, Religions-, Presse-und Versammlungsfreiheit, und, wie gesagt, von der Gewaltentrennung, von einer unabhängigen Justiz. Die Vorrechte der legislativen Gewalt sollen einer Stärkung der Exekutive weichen. Dabei beruft man sich eben auf das Mehrheitsprinzip der Demokratie. Die von der Mehrheit gewählte Regierung sei legitimiert, individuelle und kollektive Rechte einzuschränken, auch die von politischen, ethnischen oder religiösen Minderheiten.

Von liberaler Seite kommt der Einwurf, liberal und demokratisch seien dasselbe. Dann wären illiberale Demokratien ein Widerspruch in sich. Dem ist aber nicht so. Der Liberalismus ist nicht der Liebespartner der Demokratie. Zum einen, weil der Wirtschaftsliberalismus mit seiner ungleichen Machtverteilung die Demokratie selbst infrage stellt. Zum anderen, weil die liberalen bürgerlichen Eliten eigentlich immer der Souveränität des Volkes misstraut haben. Das allgemeine Wahlrecht war für sie keineswegs selbstverständlich. Und schon gar nicht ökonomische Demokratie. Und bis heute scheitert die Demokratie an den Festungsmauern des liberalen Eigentumsrechts (sprich des Kapitals). Es besteht also, auch in den sogenannten liberalen Regimen, eine Spannung zwischen Demokratie und den liberalen Rechten. Trotzdem sollte man den politischen Liberalismus der Grundrechte und die Volkssouveränität nicht gegeneinander ausspielen. Sie sind zwar nicht dasselbe, aber sie sind die zwei Seiten einer demokratischen Medaille. Die demokratische Souveränität braucht weitgehende Freiheiten zu ihrer Entfaltung, braucht Presse- und Versammlungsfreiheit und eine unabhängige Justiz. Wie sollte sonst ein vernünftiger, pluraler „Volkswille“ zustande kommen. Andererseits brauchen die politischen Freiheitsrechte eine starke, lebendige Demokratie zu ihrem Schutz.

Jubel aus Silicon Valley und Finanzwelt

Damit ist die Frage noch nicht beantwortet, wie und warum illiberale Mehrheiten zustande kommen. Liegt es an der autoritären Persönlichkeit (Adorno), die auch im Arbeitermilieu verbreitet ist? Liegt es an der sozio-psychisch bedingten Sehnsucht nach einer Vaterfigur? Oder an der toxischen Männlichkeit, für die der Macho ein Vorbild sein muss? Liegt es gar an einer anthropologischen, evolutionsbedingten Konstante, dass Menschen immer einen „Führer“ brauchen? Oder doch eher konkret an der verzweifelten sozialen Lage, dass die Kälber (wie Brecht schrieb) ihrem Metzger bis ins Schlachthaus nachlaufen? Liegt es daran, dass die liberalen „Eliten“ sich herzlich wenig um die Probleme, die Sorgen und die Ängste der subalternen Klassen kümmern? Ist doch der neoliberale Kapitalismus schuld? Oder kommt da alles zusammen?

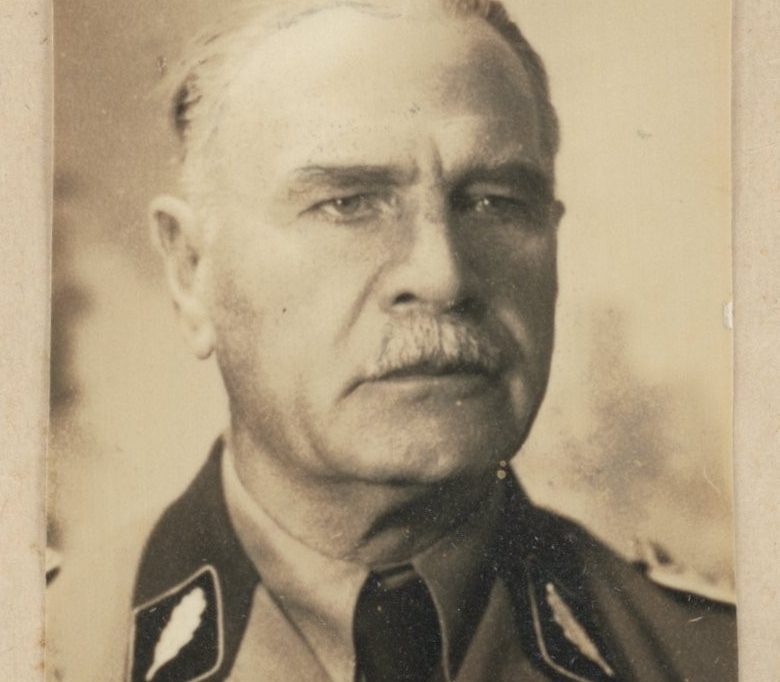

Ich wage, nochmals an Max Horkheimer zu erinnern: „Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.“ Wer hatte damals Hitler den Steigbügel gehalten? Und haben nicht auch die digitalen Krupps und Thyssens von heute, die Elon Musks und andere aus der Silicon Valley, „le monde des affaires et du high-tech“ (Le Monde, 6. Oktober), ihren wertvollen Beitrag zu Trumps Sieg geliefert? Haben nicht die Finanzmärkte noch am gleichen Tag gejubelt?

Die rechten Vormärsche sind auch ein Resultat der systematischen Entmündigung der arbeitenden Citoyens. Der deutsche Soziologe Alex Honneth hat darauf hingewiesen, wie die Arbeitsbedingungen im Kapitalismus einer lebendigen Demokratie abträglich sind („Der arbeitende Souverän“, 2023). Eines scheint offensichtlich: Der Aufstieg reaktionärer Kräfte hat immer etwas mit gesellschaftlichen Krisenerscheinungen zu tun, vor allem dann, wenn keine positiven Perspektiven oder Lösungen in Sicht sind. Wir müssen also wissen, dass Empörung allein nicht reicht.

De Maart

De Maart

Was ist mit den Steigbügelhaltern aus dem päpstlichen "Luxemburger Wort", die ab Dezember 1944 in der CSV eine neue Heimat gefunden haben? MfG, Robert Hottua