Tageblatt: Wie viele Meldungen erhalten Sie?

Max Braun: Wir bekommen rund 50.000 Meldungen pro Jahr. Die große Mehrheit kommt aus den Bereichen „E-Commerce“ und „Payment Institutions“.

Können Sie auch aktiv werden, ohne dass Ihnen jemand explizit Verdachtsmomente gemeldet hat?

Unsere Hauptmission ist die Analyse der Meldungen. Wir können aber auch von anderen Quellen, etwa von der Staatsanwaltschaft oder von „Cellules de renseignement“ aus dem Ausland, Anfragen bekommen. Denen gehen wir dann nach, wenn wir glauben, dass es Sinn macht.

Wie geht so eine Analyse?

Wir führen eine operationelle Analyse durch. Das bedeutet, dass wir uns nicht mit der Basisinformation oder Meldung zufriedengeben, sondern versuchen, die zu ergänzen und die Umstände zu klären. Wir haben Zugang zu Datenbasen und können Informationen bei den zuständigen Behörden anfragen. Prinzipiell schließen wir keine potenziellen Informationsquellen aus. Das bedeutet auch, wenn beispielsweise ein internationales Journalistenkonsortium Fälle aufwirft, die für uns relevant sein könnten, dass wir uns auch diese anschauen. Wir lassen nichts unversucht. Wir arbeiten immer auf Basis von Informationen, die noch keine Beweise darstellen. Wir sind uns dabei bewusst, dass die Informationen, die wir haben, mehr oder weniger belastbar sind.

Ob die BCEE und die BGL BNP Paribas Verdachtsmomente bei den Caritas-Überweisungen gemeldet haben, werden Sie wohl nicht sagen können?

Das kann ich nicht sagen. Wenn eine Bank öffentlich mitteilt, dass sie eine Meldung zu einer spezifischen Zahlung gemacht hat, dann wäre das eine Straftat. Dementsprechend dürfen auch wir nichts sagen.

Es soll verhindert werden, dass der Kunde an illegalen Transaktionen beteiligt ist beziehungsweise, dass er Opfer einer Straftat wird

Wie laufen Zahlungen, Überweisungen generell ab? Was sind die Prozeduren? Was wird kontrolliert?

Was genau die Banken kontrollieren, kann ich nicht sagen. Da müssten Sie sich an die Banken selbst oder an die Finanzaufsicht CSSF wenden. Wir bekommen nur die Meldungen. 3.822 Meldungen kamen letztes Jahr von den Banken – bei 1.764 von ihnen ging es um Betrugsfälle.

Das ist aber ein hoher Anteil …

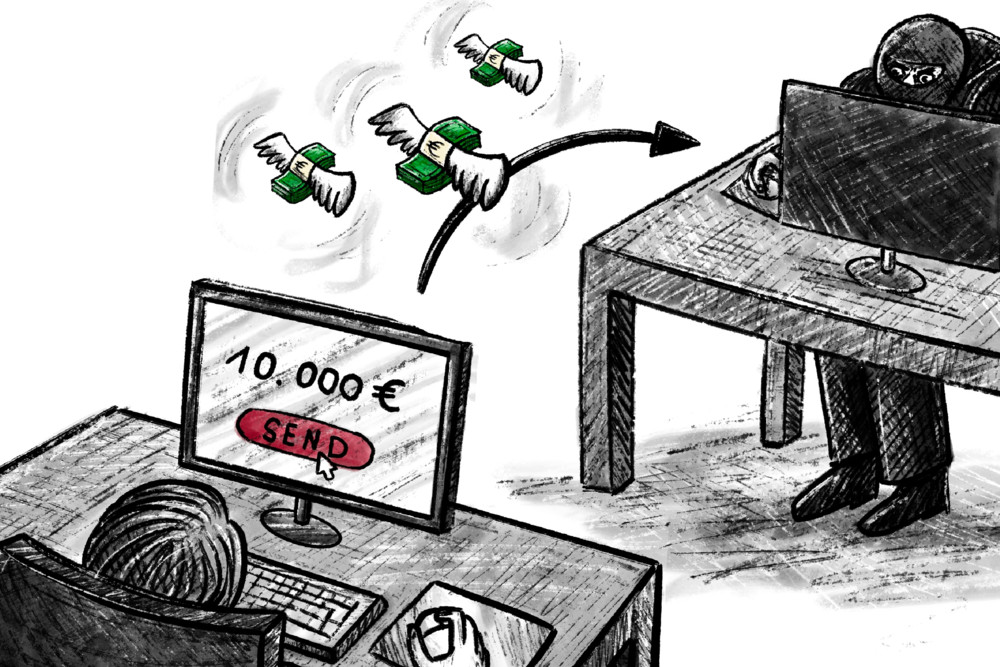

Die Banken melden uns nicht nur, wenn der Kunde etwas Verdächtiges unternimmt, sondern auch, wenn ihre Kunden Opfer von Betrugsfällen wurden. Allein bei rund 400 Fällen ging es um Phishing, wo Betrüger mit dem Vortäuschen falscher Informationen versuchen, an private Passwörter und Zugangskodes zu gelangen.

Sobald das Geld weg ist, ist es weg. Es ist jedes Mal ein Kampf gegen die Zeit.

Sie wissen aber, wie die Kontrollen der Banken im Generellen ablaufen. Gibt es sogenannte „red flags“, die Kontrollen auslösen könnten?

„Red flags“ ist in meinen Augen nicht der passende Begriff, ich würde eher von „Indikatoren“ sprechen, die es bei Zahlungsprozeduren gibt und die, wenn sie nicht zum Profil eines Kunden passen, eine Bank veranlassen könnten, nachzufragen. Der Professionelle verfolgt das Geschehen auf dem Konto. Dafür werden Profile definiert, beispielsweise der „Staatsbeamte“: Sein Gehalt erhält er vom Staat, er hat normale Ausgaben wie Rückzahlungen für einen Immobilienkredit oder seine Einkäufe. Wenn dieser Kunde jetzt plötzlich aus einer anderen Quelle 100.000 Euro erhält, könnte das ein solcher Indikator sein. Der Professionelle fragt dann nach, woher dieses Geld stammt. Wenn der Kunde eine unübliche Ausgabe tätigt, so kann die Bank gegebenenfalls nachfragen, warum diese Überweisung getätigt wurde. Es geht um das Prinzip „know your transaction“. Damit soll verhindert werden, dass der Kunde an illegalen Transaktionen beteiligt ist beziehungsweise, dass er Opfer einer Straftat wird.

3.822

3.822 Meldungen kamen letztes Jahr von den Banken – bei 1.764 von ihnen ging es um Betrugsfälle

Können Banken überhaupt prüfen, ob eine IBAN-Kontonummer und der Name des Besitzers übereinstimmen?

Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Es ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt in verschiedenen europäischen Ländern sehr unterschiedliche Rechtsprechungen.

Wie viel Zeit haben Sie respektive die Banken für Kontrollen?

Auch bei dieser Frage möchte ich Sie an die Banken verweisen. Ob Überweisungen sofort und automatisch getätigt werden oder ob Zeit für Überprüfungen bleibt, hängt vom benutzten System ab. Es obliegt nicht der CRF, Transaktionen von Banken zu genehmigen. Wenn allerdings eine Bank eine Meldung gemacht hat und wir ein Risiko sehen, dann blockieren wir das betreffende Konto. Für diese Analyse geben wir uns bis zu 72 Stunden – alles, was länger dauert, würde die Bank in eine schwierige Situation gegenüber ihrem Kunden bringen.

Wie viel Zeit hat ein Kunde, um Überweisungen rückgängig zu machen?

Wenn der Kunde bemerkt, dass er etwas falsch gemacht hat oder dass ein Betrugsfall vorliegen könnte, dann soll er das seiner Bank umgehend melden. Dies entspricht auch mehreren internationalen Richtlinien. Unsere Erfahrungen zeigen, dass, sobald mehr als 24 Stunden vergangen sind, die Chancen, das Geld über den „Bank-Kanal“ zurückzuerhalten, sehr klein werden. Vor allem bei komplexen Betrugsfällen. Wenn sich das Opfer nicht innerhalb von 72 Stunden bei den Behörden (etwa bei der Polizei) meldet, dann wird es wirklich sehr kompliziert. Am besten stehen die Chancen dafür, ein „call-back“ mit Erfolg zu tätigen, innerhalb von 24 Stunden. Anders sieht es hingegen bei „instant payments“ aus: Sobald das Geld weg ist, ist es weg. Es ist jedes Mal ein Kampf gegen die Zeit.

Was bedeutet es, wenn es in Europa „Restrictions“ auf Konten gibt?

Das Wort „Restrictions“ kann sehr unterschiedlich benutzt werden. Es kann bedeuten, dass Banken Konten stärker überwachen. Es kann aber auch bedeuten, dass Konten ganz blockiert sind. Leider gibt es in den Ländern der EU keine einheitlichen Regeln. Die EU-Kommission arbeitet daran, das zu verbessern.

Wie viele von den Verdachtsmomenten, die Ihnen gemeldet werden, werden weiterverfolgt?

Auch das ist schwierig zu beantworten. Luxemburg ist ein internationaler Finanzplatz. Da spielt die internationale Zusammenarbeit eine sehr große Rolle. Vieles geben wir ans Ausland weiter. Dann liegt das Dossier bei den dort zuständigen Behörden. Über die Fortsetzung werden wir meist nicht weiter informiert.

Wie viele Fälle geben Sie dann in Luxemburg an die Staatsanwaltschaft weiter?

Im Jahr sind das 200 bis 300 Fälle. Es ist aber auch hierzulande schwierig zu sagen, wie viele dann weiterverfolgt werden. Oft benötigt die Justiz noch Informationen aus dem Ausland. Das braucht Zeit. Viele der wirtschaftlichen Affären sind dabei überaus komplex – auch das braucht Zeit. Wir führen darüber keine Statistiken.

Ist das nicht sehr wenig? 300 von 50.000 …

Das mag nach wenig aussehen, muss aber relativiert werden, da in ein Dossier sehr viele einzelne Meldungen eingeflossen sein können. Auch wird die Quote viel besser, wenn man die Fälle, die das Ausland betreffen, herausrechnet.

Können Sie auch Strafen geben?

Nein, wir verhängen keine Strafen, dafür sind die Gerichte zuständig. Wir können Gelder blockieren. Letztes Jahr waren es etwas mehr als 600 Millionen Euro. Dabei geht es nicht nur um Bankkonten, auch andere Akteure, etwa Investmentfonds fallen unter unsere Zuständigkeit.

600

Mehr als 600 Millionen Euro an Geldern hat die CRF letztes Jahr blockiert

Was passiert nach dem Blockieren?

Da gibt es drei Möglichkeiten. Erstens: Der Verdacht bestätigt sich nicht und die Blockade wird von uns aufgehoben. Zweitens: Die Staatsanwaltschaft kann einen Untersuchungsrichter einschalten, und dieser kann eine „saisie“ (Beschlagnahmung) anordnen. Drittens: Die betroffenen Behörden aus dem Ausland fragen die Beschlagnahmung der Gelder an.

Erfährt der Kunde, wenn er gemeldet wurde?

Nein. Mit einer Ausnahme: Wenn wir das Konto blockieren, dann können wir der Bank erlauben, dies dem Kunden mitzuteilen. Das muss aber nicht sein. Das Gesetz verbietet es der Bank, dem Kunden von sich aus zu sagen, dass wir sein Konto blockiert haben.

Dann kann sich der Kunde doch gar nicht wehren?

Meist erlauben wir ja der Bank, den Kunden zu benachrichtigen. Andernfalls hätten die Kunden keine Möglichkeit, um zu einem Richter zu gehen und Rechtsmittel gegen das Blockieren einzulegen. Im Falle einer richterlichen Anfrage hat die CRF dann fünf Tage Zeit, um ihre Argumente in einem Bericht über den Fall darzulegen.

Und wenn Sie der Bank es nicht erlauben, dann weiß der Kunde nicht, warum die Bank ihm den Zugriff auf sein Bankkonto verweigert …

Wir versuchen, die Anzahl dieser Fälle sehr stark zu begrenzen. Da geht es wirklich nur um ganz wenige Fälle.

49

Bei der CRF arbeiten 49 Personen, darunter sieben Magistrate und 30 Finanzanalysten

Was passiert, wenn Meldungen mit „böser Absicht“ getätigt werden? Um beispielsweise einer Organisation oder einem Unternehmen Schaden zuzufügen?

Das wäre eine Verletzung des Berufsgeheimnisses. Aber diese Problematik kennen wir nicht. Es sind meist professionelle „compliance officer“, die uns die Meldungen einreichen. Irren kann man sich jedoch immer.

Gibt es eine Frist, wie lange die CRF-Konten blockiert lassen kann?

Nein, die gibt es nicht. Dauert es jedoch zu lange, dann schaut sich die Ratskammer des Bezirksgerichtes Luxemburg den Fall an und trifft eine Entscheidung.

Sie könnten also theoretisch während 20 Jahren ein Konto sperren und der Kunde versteht nichts?

Dies passiert sehr selten. Der Kunde könnte ja Rechtsmittel einlegen. Man muss sich aber bewusst sein, und das ist wesentlich: Wenn das Geld bis ins Ausland überwiesen wurde, dann gestalten sich die Verfolgungen wegen Geldwäsche als sehr schwierig.

Was sind die Schwachstellen, die Gefahren im System? Was muss noch verbessert werden?

Es ist schon sehr viel passiert. Es werden immer mehr Schulungen angeboten, um über Betrugsmaschen zu informieren. Polizei und CSSF warnen regelmäßig. Das muss man auch weiter machen. Klar ist, dass Zeit den Kriminellen in die Hand spielt. Betrüger können so sehr hohe Geldbeträge erwirtschaften. Betrug bleibt leider ein lukratives Geschäft. Die Menschen müssen sich dessen stärker bewusst sein. Schlussendlich kann jeder Opfer eines Betrugs werden.

Müsste nicht mehr unternommen werden, um die Rückführung von Geldern zu erleichtern?

Das ist nicht so einfach. Dafür müsste das Geld eine Zeit lang nach der Ankunft der Überweisung auf dem Konto blockiert bleiben. Der Empfänger muss aber vielleicht Rechnungen und Gehälter bezahlen. Das hätte Folgen für das alltägliche Leben. So etwas ist unvorstellbar. Wie eben schon gesagt, ist es äußerst wichtig, dass alle Akteure über die neuesten Betrugsmaschen informiert werden und sich auch proaktiv am Laufenden halten. Zudem sollte man sich immer die nötige Zeit für angehende Finanztransaktionen nehmen und genau überlegen, was man dabei ist, zu tun, bevor man seine Zustimmung gibt.

Was ist die CRF?

Die Meldestelle für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat als Mission, alle Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche, Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung, die sie aus einem definierten Teil des Privatsektors erhält, entgegenzunehmen und zu analysieren. Gegebenenfalls leitet sie den Fall dann an die zuständigen Behörden im In- und Ausland weiter. In Luxemburg ist dies unter anderem die Staatsanwaltschaft. Die „Cellule de renseignement financier“ (CRF, auf Englisch „Financial Intelligence Unit“) ist nicht Teil der Polizei. Sie gehört zur Justiz, ist aber „total unabhängig“, unterstreicht Max Braun, der seit etwa zehn Jahren bei der CRF arbeitet – davon sechs als Direktor. „Wir handeln autonom. Wir unterstehen der Verwaltungsaufsicht des Generalstaatsanwaltes.“ Bei der CRF arbeiten 49 Personen, darunter sieben Magistrate und 30 Finanzanalysten. Die CRF arbeitet mit ihren ausländischen Gegenstellen zusammen. An den Ermittlungen zu den verschwundenen Caritas-Millionen ist sie gemeinsam mit den Justizbehörden und dem „Bureau de recouvrement des avoirs“ beteiligt, wie die Staatsanwaltschaft in einem Presseschreiben mitgeteilt hat.

De Maart

De Maart

"Das kann ich nicht sagen. Wenn eine Bank öffentlich mitteilt, dass sie eine Meldung zu einer spezifischen Zahlung gemacht hat, dann wäre das eine Straftat. Dementsprechend dürfen auch wir nichts sagen."

Und .......was geschieht dann weiter???? Mitteilung an die Justiz?