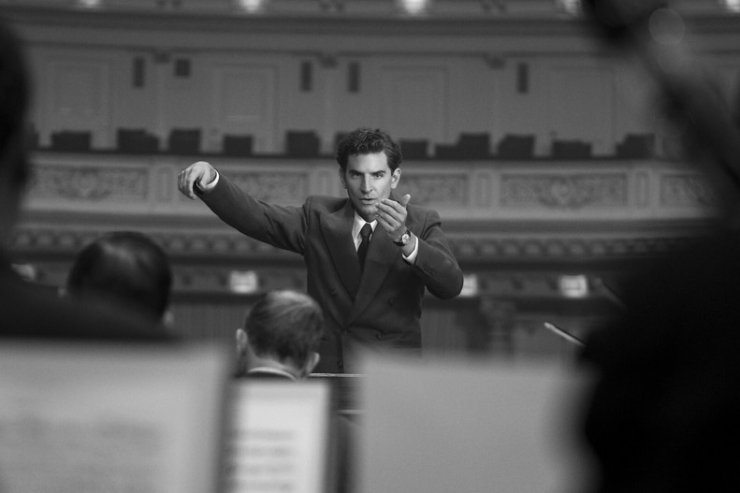

„Maestro“ ist seine zweite Regiearbeit, die bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig seine Uraufführung feierte. Darin inszeniert sich Cooper selbst als der angesehene Dirigent und Komponist Leonard Bernstein. Die Darstellung des künstlerischen Schöpfungsaktes nimmt darin einen wichtigen Stellenwert ein – tatsächlich sind filmische fiktionalisierte Künstlerbiografien diesem Themenfeld sehr stark verpflichtet; die Betrachtung einiger einschlägiger Filmbeispiele zeigt, wie ungemein komplex und schwierig die Erfassung dieses per se unsichtbaren Prozesses doch ist.

Das Künstlergenie

Fiktionalisierte Stoffe um historische Persönlichkeiten auf deren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, wie derzeit rund um die Ridley-Scott-Verfilmung von „Napoléon“ geschehen, können als Ansatz nur in die Leere laufen; auch Filme, die historische Künstlerfiguren zum Thema haben, sind unentwegt derartigen Forderungen und entsprechenden Vorwürfen ausgesetzt – man denke da nur an die zahlreichen Verfilmungen über den niederländischen Maler Vincent van Gogh. Oft auf historische Details in den einzelnen Lebensstationen hin begutachtet, wurde da oftmals übersehen, wie überaus bemüht die Filme von Vincente Minnelli („Lust for Life“, 1956), Alain Resnais („Van Gogh“, 1947) oder noch die jüngste Aneignung von Julian Schnabel („At Eternity’s Gate“, 2018) darin waren, eine Idee des Künstlergenies auf die Leinwand zu übertragen – äußerst melodramatisch bei Minnelli, nahezu gemäldehaft bei Alain Resnais, traumhaft-subjektivistisch bei Schnabel.

Da der kreative Schaffensakt zuvorderst ein unsichtbarer Gedankenprozess ist, ist seine Darstellung im visuellen Medium überaus paradox und riskant. Oft werden da klischeehafte Muster verwendet – immerzu wird sich auf das abgenutzte Bild des begabten und deshalb einsamen Künstlergenies verlassen, missverstanden und ausgestoßen. Allein deshalb scheint sich Vincent van Gogh immer wieder anzubieten. Nur wenige Filme wagen sich indes an eine dezidierte filmsprachliche Auseinandersetzung mit dieser Grundproblematik, die Abstraktion in konkrete audiovisuelle Zeichen zu überführen, heran.

„La belle noiseuse“ von Jacques Rivette (1991)

„La belle noiseuse“ von Jacques Rivette ist kein klassisches biografisches Porträt einer Künstlerpersönlichkeit: „Das unbekannte Meisterwerk“ von Honoré de Balzac lieferte Rivette die Grundidee für sein Drehbuch, hält sich aber nur sehr lose an den Ausgangsstoff. Rivette erzählt von der rein erfundenen Beziehung zwischen dem berühmten Maler Edouard Frenhofer (Michel Piccoli) und seiner Muse Marianne (Emmanuelle Béart) – es ist der wohl treffsicherste, schönste Film über die Unmöglichkeit in der Kunstbeziehung zwischen dem Bild und dem Abbild, zwischen dem Anspruch und der Vollendung, zwischen der Schöpfung und der Rezeption – letztlich geht es darin um ein „unfertiges Meisterwerk“. Angelegt ist dieser Film wie ein Netz aus Verflechtungen zwischen dem Künstler, seinem kleinen Zirkel an Eingeweihten und seinem Modell. Frenhofer reicht die eigentliche Übertragung nicht: Wirklichkeit und Werk müssen für ihn eins werden, sein Gemälde muss lebendig sein. Sein Modell ist letztlich Chimäre, Rivette interessiert die Grenzerfahrung des Möglichen: Mittels Voice-over, immer distanzierteren Kamera-Appositionen und -fahrten verschachtelt Rivette die Sinnebenen seines Films ineinander. Minutenlang verweilt er bei diesem Künstler, zeigt seine Bemühungen und die Verzweiflung – freilich lässt dieses melancholische Bild eines alternden Künstlers in seiner letzten Schaffensphase auch autobiografische Schlüsse zu: Rivette setzte sich gleichsam mit diesem Film ein Selbstporträt als Künstler, der zeitlebens darum bemüht war, den immer besseren Film zu gestalten.

„Portrait de la jeune fille en feu“ von Céline Sciamma (2019)

Viel Aufsehen innerhalb der internationalen Filmkritik erregte Céline Sciammas Film „Portrait de la jeune fille en feu“ um die Liebesbeziehung zweier Frauen im Frankreich des ausgehenden 18. Jahrhunderts – mancherorts wurde das Werk sogar als die Geburt einer neuen Filmsprache ausgerufen. Darin begleiten wir die Pariser Malerin Marianne (Noémie Merlant), die von einer verwitweten Gräfin den Auftrag erhält, das Hochzeitsporträt ihrer Tochter Héloïse (Adèle Haenel) anzufertigen. Das Bild soll die Heirat mit einem Adeligen in die Wege leiten – das Gemälde für einen Mann, der über die gesamte Filmhandlung indes nie vorkommt. Bald entwickelt sich zwischen den beiden Frauen eine tiefe Verbundenheit und eine leidenschaftliche Liebe, die allerdings von den sozialen Konventionen der Zeit überschattet ist. Der Transformationsprozess, das Gefühl und die Inspiration in ein Bild mit konkreter Pinselführung und Farben zu verwandeln, umtreibt auch Sciammas Film in besonderer Weise.

Unter der Prämisse, was Kunst kann und was ein Abbild vermag, erinnert „Portrait de la jeune fille en feu“ natürlich an Rivettes Film. Unter diesem Aspekt überträgt sich der provokative, erotische und beklemmende Ton von „La belle noiseuse“ auf „Portrait de la jeune fille en feu“ – ohne die Handschrift Sciammas anzutasten, freilich aber auch ohne die Frage der Kunstfertigkeit im selben Maße zu durchdringen. Dafür ist Sciamma umso mehr an einer Akzentverlagerung interessiert: Die französische Filmemacherin verdichtet diese Künstler-Modell-Beziehung zu einer intensiven Befragung dessen, was der weibliche Blick im Kino sein kann, um so – zumindest in Ansätzen – die Gewichtung des „geschlechtlichen Blicks“ neu auszuwerten. In der binären Opposition aus „männlicher“ und „weiblicher“ Perspektive, die diesem Film als theoretisches Konstrukt zugrunde liegt, ist indes eine wahrliche Erweiterung des kinematografischen Blicks noch nicht mitgedacht.

„Maestro“ von Bradley Cooper (2023)

In Bradley Coopers „Maestro“, der filmischen Aufarbeitung der Karriere Leonard Bernsteins und der Beziehung zu seiner Frau, der Schauspielerin Felicia Montealegre (Carey Mulligan), geht es um die Klänge und Töne, die der Komponist in seinem Kopf hört und in Partituren festhalten möchte. „A work of art does not answer questions, it provokes them; and its essential meaning is in the tension between the contradictory answers“: Mit diesem Bernstein-Zitat eröffnet Cooper seinen Film, legt damit die Fährte, Bernstein als zerrissenes Künstlergenie zu lesen, und ja, „Maestro“ versteht sich offenkundig als Huldigung, die um die frenetische Raserei und unerschöpfliche Leidenschaft des kreativen Geistes kreist und dafür lange Konzertaufnahmen bemüht. Unter diesem Aspekt ist er dem Film Rivettes sehr nah – allein was da fehlt, ist das, was man gerade als den Funken bezeichnen könnte.

Was Cooper an der Figur zu interessieren scheint, sind die Phasen der Exzentrik, die durch die Stimme seiner Frau immer wieder ausbalanciert werden. Dabei erreicht der Film auch in dieser Hinsicht nur selten Momente der Treffsicherheit, weil Cooper ständig darum bemüht ist, den Gefühlsrausch großer klassischer Hollywood-Melodramen zu evozieren, die einer ernsthaften und eindringlichen Befragung danach, was es heißt, ein Kunstgenie zu sein, zuwiderläuft. Bernstein wird zugleich menschlich entmystifiziert und als Genie erneut verklärt, wird zum populären Helden eines aufwendig inszenierten Musik- und Künstlerfilms, der mit effektvollen Mitteln die Figur des Komponisten dem heutigen Publikum nahe bringen will. Das Thema des zugrunde liegenden Theaterstücks – der Konflikt zwischen Genie und Mittelmaß, zwischen Schein und Realität, von Kunstrezeption und Kunstproduktion – findet zwar Einzug in die Handlung, wird aber immer wieder von virtuos gestalteten Zerstreuungsmomenten überlagert. Bradley Cooper findet keinen Zugriff auf die eigentliche Kunstfrage, er verirrt sich vielmehr in einer Form tautologischer Rechtfertigungsstrategien, die dem herkömmlichen Biopic inhärent ist: zu zeigen, dass ein berühmter Künstler nun mal berühmt ist.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können