Seine Ikonografie ist unvergessen: weite Prärien, massive Bergketten, ein Gefühl für die unendliche Freiheit, die bis heute den amerikanischen Traum von den unbegrenzten Möglichkeiten nährt: der Western. Sein Heldenmythos entwickelte sich entlang der Grenze, dem Zug gen Westen; ein Bild von Männlichkeit wohnte dem Genre immer schon inne, eine Virilität, die sich durch Taten manifestiert. Der Western erzählt vom Kampf um die Etablierung des Gesetzes in einem noch wilden Land. Oft totgesagt, lebt der Western bis heute und wirkt mit seiner Formensprache auf das Kino der Gegenwart.

In Abgrenzung zum Begriff des „Spätwestern“ hat sich der „Neo-Western“ durchgesetzt, der sich nicht durch zynische oder revisionistische Abgesänge auf das Genre auszeichnet, sondern vielmehr die Wesensmerkmale des Westerngenres in die Gegenwart überführt. Die Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeit ist der wesentliche Punkt der Westernform, sein spezielles Heldenbild, die Selbstbestimmung, die Bewegung in der offenen Landschaft, die Selbstjustiz sind Ansätze, die gut auf aktuelle Phänomene zu übertragen sind. Im gegenwärtigen amerikanischen Film- und Fernsehbetrieb hat niemand anders als Taylor Sheridan den Neo-Western inhaltlich und formal geprägt. Der 1970 geborene Texaner ist ein ungemein produktiver und kreativer Kopf – als Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und Schauspieler in einer Person hat er längst seinen Autorenstatus errungen. Seine Drehbucharbeiten zu „Sicario“, „Hell or High Water“ oder „Wind River“ beschauen die Abkehr von einer einstigen Idee des „American Way of Life“ – die Filme sind weniger verklärend oder mythisch überhöhend als die Filme der klassischen Westernzeit Hollywoods, vielmehr gegenwartsbezogen und gesellschaftskritisch, in dieser Haltung indes wieder einen neuen Mythos heraufbeschwörend.

Im „Spätwestern“ wird der Wilde Westen für seine Helden selbst gleichsam zur Legende, es sind melancholische Abgesänge, darunter der unvergessene „Once Upon A Time in the West“ (1968) unter der Regie von Sergio Leone, „McCabe & Mrs. Miller“ (1971) von Robert Altman oder noch „Unforgiven“ (1992) von Clint Eastwood. In ihnen liefern sich abgehalfterte Revolverhelden ihr finales Duell, währenddessen scheinen die Zeichen der Moderne unaufhaltsam voranzuschreiten. Dem Neo-Western ist dieser harsche Zynismus, der unerbittlich den Niedergang des Genres anstimmt, eher fremd. Der Neo-Western ist das Subgenre der Wiederbelebung und Aktualisierung, allein schon in den Grundzügen seines Narrativs: In Westernfilmen artikulierte sich immer auch die Idee des amerikanischen Traums. Mit der Erschließung des Landes und dem Erreichen der Westküste hat sich in der Folge ein neuer, ein „Inner-frontier-Mythos“ etabliert, die einzige Entwicklungsmöglichkeit ist gleichsam die Verlagerung der Grenze nach innen, in die Gesellschaft dieses neuen Amerikas hinein – und Sheridan ist der zeitgenössische Chronist dieser Entwicklungen. Er thematisiert innere Konflikte, die er mit den klassischen Genremustern versieht, um seine eigene Vision zu formulieren.

Grenzgänge: „Sicario“ (2015)

Ein populäres Beispiel für die Anpassungsfähigkeit der Formensprache des Western-Genres ist „Sicario“, der den Grenzkonflikt zwischen den USA und Mexiko auf eine dem Western verwandte Weise thematisiert. Unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve erzählt „Sicario“ von einer idealistischen FBI-Agentin, die sich einem zwielichtigen Einsatzkommando anschließt, das für die US-Regierung verdeckte Missionen in Mexiko im Zuge des Drogenkriegs durchführt. Doch was sie bei ihren Einsätzen feststellen muss, sind die mehr als dubiosen Praktiken, mit denen die Taskforce vorgeht – der Grenzgang wird zur Grenzverwischung moralischer Leitlinien und Feindbilder. Eine viel beachtete Szene aus „Sicario“ präsentiert sich so: Ein Konvoi aus schwarzen SUVs schlängelt sich entlang des Grenzkontrollübergangs hinunter zur Ciudad Juarez – eine Exfiltration steht bevor.

Die Filmmusik des isländischen Komponisten Jóhann Jóhannsson schafft die eindringlichste filmsprachliche Quelle zur Lenkung des Publikums: Ein äußerst tieffrequenter, dumpf dröhnender Klangteppich aus tiefen Bassschlägen, repetitiv und monoton, penetriert das Ohr – Jóhannssons Musik signalisiert unmissverständlich Gefahr. Besonders in dieser Szene wird deutlich, wie simplistisch der Film die Drogenkriminalität wahrnimmt: in einer schematischen, zweiteiligen Logik aus Täter und Opfer, die durch die Grenzmauer getrennt sind. Bei seinem Erscheinen 2015 war noch nicht ganz absehbar, inwiefern der Film die argumentative Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump bedienen würde. Streng genommen ist er inhaltlich aber ein Kriminalfilm, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens ist sein Rahmen, die Planung, die Durchführung von militärischen Operationen, die auch Folter und Erpressung einschließen, ist sein Thema. Mit „Sicario“ wurden in der Folge die Kritikpunkte ansichtig, die Sheridans Arbeit seither begleiten: Der Film liefert keinen Aufschluss über die genaueren Umstände der Drogenkriminalität – zu keinem Moment führt er aus, dass die Vereinigten Staaten den Nährboden des Drogenkriegs ausbilden, sie sind der Markt, ein Umstand, den die Serie „Narcos“ (2015) viel eher beleuchtete. Diese narrativen Blindflecken oder noch die Verherrlichung gewalttätiger Selbstjustiz sind Vorwürfe, denen Sheridan sich seitdem ausgesetzt sah. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ ist die Devise, nach der bei Sheridan gehandelt wird.

Raus aus der Schuldenfalle: „Hell or High Water“ (2016)

Ein geschiedener Vater und sein Bruder, ein Ex-Sträfling, verfolgen einen verzweifelten Plan, um die Ranch ihrer Familie in West Texas zu retten. Gezielte Banküberfälle innerhalb von zwei Tagen wollen sie unternehmen, nur die Filialen der Texas Midland Bank dürfen es sein, jener Bank, die deren Mutter in den Ruin getrieben hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn, der Schuldenfalle zu entfliehen, das ist das Ziel – come hell or high water.

In strenger Betrachtung gilt auch für diesen Film, dass die Western-Zuschreibung zunächst verfehlt erscheint. Inhaltlich ist „Hell or High Water“ ein Gangsterfilm, in dem die Planung und die Durchführung von Banküberfällen sowie deren Verfolgung und Festnahme durch zwei Ranger in Texas thematisch im Zentrum stehen, dennoch ist er Neo-Western, da er als moderne Variante des klassischen Westerns lesbar ist und in dessen Erzählduktus stark verankert ist. Der Film bedient sich ganz bewusst klassischer Genremuster, um ein Bild der aktuellen ländlichen Probleme Amerikas zu zeichnen; für die einstigen Helden des Western aber ist kein Platz mehr in dieser Welt, die von Schulden und sozialer Prekarität geprägt ist.

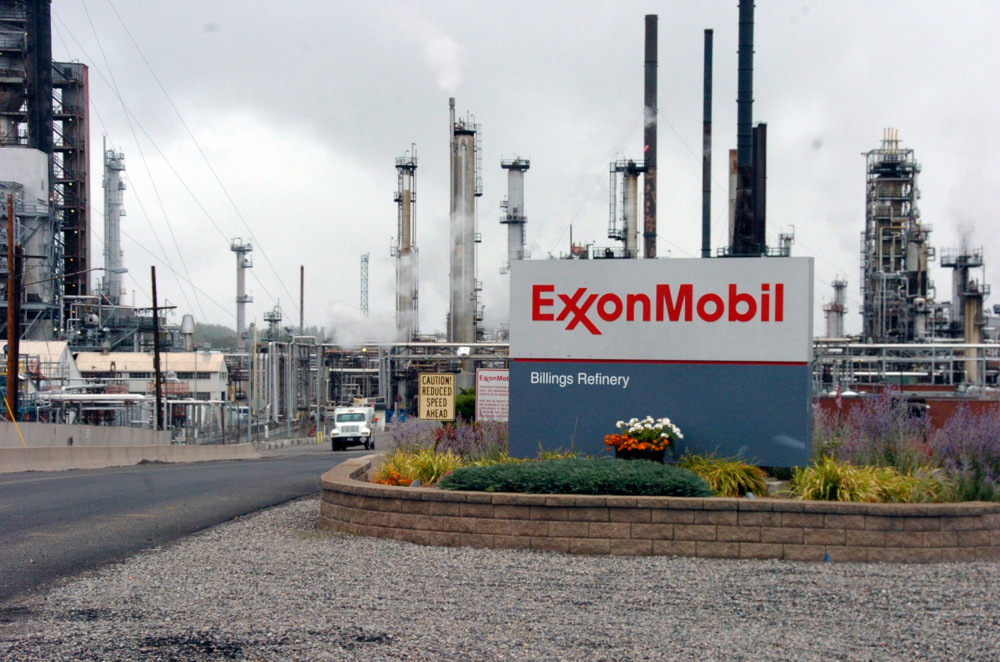

Mit diesem Film ist weitläufig begründet, was den 53-jährigen Texaner thematisch umtreibt: die Klassenproblematik in den USA, die zunehmende Verarmung der kleinen Leute, die Unterprivilegierten, die zum Verbrechen neigen, nur um ihre Schulden abzubezahlen. Sie kämpfen für die grundlegenden Bedürfnisse ihrer ohnehin schon prekären Existenz: Es gilt, die Farm zu retten und die Familie zu ernähren. So werden im Laufe der Handlung zunehmend die Ambivalenzen zwischen den Gangstern und den Ermittlern aufgedeckt. Ihnen gegenüber steht nicht mehr die feindliche Wildnis oder die wilden Ureinwohner, die es im klassischen Western noch vom Pferd zu schießen galt. Das Feindbild ist hier diffus, ja nahezu gänzlich unsichtbar geworden: Es ist der Kapitalismus, der die Landbevölkerung verschlingt. Nur über das Bankenlogo zu erkennen, ferner noch über deren Handlanger, schmierige Banker in grauen Anzügen, die eine realitätsfremde Sprache sprechen und mit juristischen Tricksereien den Druck mittels Zinslast und Hypothek auf die kleinen Leute zu erhöhen versuchen.

So klingt denn auch im Gegensatz zum klassischen Western-Narrativ der desillusionierte Blick auf den amerikanischen Traum an. Dafür wählt der Regisseur David Mackenzie zusammen mit seinem Kameramann Giles Nuttgens eine ganz melancholische, bedrückende Bildsprache: Landflächen, aus denen Ölbohrmaschinen ragen, weite Landstrecken, die von Immobilienverkaufsschildern übersät sind – die Western-Ikonografie wird in ihrem ganz elegischen Glanz in die triste und harsche Realität der Moderne überführt. Bei aller Lakonie ist „Hell or High Water“ keineswegs kalt oder indifferent, der Film setzt seine gefühlsbetonten Momente schlicht effizient und sorgsam ein. Er erzählt von weitaus mehr als nur dem Einzelschicksal zweier ungleicher Brüder, vielmehr funktioniert der gesamte Film eher tiefenstrukturiert über eine Vielzahl seismografischer Indikatoren für eine latente Bewusstwerdung der Lebenswirklichkeiten der Menschen in den amerikanischen Midlands: eine Ahnung von lebenslanger Entbehrung und aufgestautem Frust, von Angst und Ausweglosigkeit; und letztlich auch von einer ungebrochenen Sehnsucht nach Gerechtigkeit – möglicherweise ist „Hell or High Water“ ganz im Gewand des Genrekinos doch einer der bemerkenswertesten sozialkritischen amerikanischen Filme der vergangenen Dekade.

Die klaffende Wunde: „Wind River“ (2018)

In „Wind River“, dem ersten Film, den Sheridan nicht nur schrieb, sondern auch selbst verfilmte, folgen wir einer idealistischen FBI-Ermittlerin aus Las Vegas, die den Mord an einer jungen indigenen Frau in der eisigen und schneebedeckten Berglandschaft Wyomings aufklären soll. Hilfe erhält sie dabei von einem erfahrenen Spurenleser – ausgehend von der Grundkonstellation der Figuren erinnert „Wind River“ zunächst stark an „Sicario“. Die fremde, unerfahrene Agentin aus einem fernen Bundesstaat wird in die gefährliche und raue Schneelandschaft Wyomings geworfen, in der sie mit der Brutalität dieser Lebensumstände konfrontiert wird. Doch am reinen Fortgang der kriminalistischen Handlungsführung, der Aufklärung des Mordfalls und damit der narrativen Endsetzung ist Sheridan weniger interessiert.

Sein Film nimmt sich Zeit für die Zwischentöne, die ambivalenten Facetten dieser Mischkultur der „Amerikaner“ aufdeckend. Deutlicher als in anderen Arbeiten Sheridans legt dieser Film den dramaturgischen Finger in die ganz offen klaffende Wunde der Vereinigten Staaten, indem er die Verbrechen an der amerikanischen Urbevölkerung mitführt – ganz direkt und unerbittlich. In „Wind River“ zeigt sich die doppelte Perspektive Sheridans auf sein Land am treffendsten: Es ist das Amerika, das er liebt; ein Land, wo Mensch und Natur ganz im Einklang stehen können, doch auch ein Amerika, das er verachtet, dessen Geschichte in Blut geschrieben wurde und wo die Gewalt noch bis heute reicht. Für die ehrlichen und hart schuftenden, oftmals kleinen Leute, denen er auch in „Wind River“ ein würdevolles Gesicht gibt, schlägt Sheridans Herz. Sheridan hat für diese drei Filme den Begriff der „Grenztrilogie“ angeboten, sein Bewusstsein um die Ursprungsmythen des Landes in der Western-Färbung überaus kenntlich machend. Sein viel beachtetes Serienprojekt „Yellowstone“ war daher nur folgerichtig.

Verfall einer Familie: „Yellowstone“ (2016-2023)

„[…] wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie Glieder in einer Kette, und wir wären, so wie wir sind, nicht denkbar ohne die Reihe derjenigen, die uns vorangingen und uns die Wege wiesen.“ (Thomas Mann, „Buddenbrooks“, 1901)

Das Traditionsbewusstsein für das Genre des Western ist in „Yellowstone“ durchweg präsent. Schon die ersten Einstellungen von „Yellowstone“ lassen erahnen, wohin diese Geschichte führt. Es sind Bilder der Kollision und des Widerstandes, der ebenso harschen wie wütenden Auflehnung gegen ein kapitalistisches System, das dem Wirtschaftswachstum verpflichtet ist. Das in der Anfangsszene präsentierte Erscheinungsbild John Duttons zeigt eindeutig einen als zeitgenössischen Cowboy inszenierten Helden. Sein Pferd ist nach dem Zusammenstoß des Pferdetransporters mit einem Lastkraftwagen des Millionärs Jenkins tödlich verwundet – die alte Welt und die neue prallen aufeinander. Da gibt es den Ureinwohner Thomas Rainwater als das Gespenst der Vergangenheit, der das Land der Familie Dutton in Montana rückfordert, und es gibt den Großkapitalisten, der die Ranch in einen Golfplatz und Wellness-Center umwandeln will. Im Zeichen der globalisierten Welt erheben nun sogar Touristen aus Japan in einer nahezu ironisch-zynischen Szene Anspruch auf das Land. Sie alle sind die glattrasierten, arroganten Kontrahenten, die, ihrer liberalen Gesinnung entsprechend, das authentische Wesen der Landbevölkerung, ja der naturverbundenen Cowboys, untergraben.

Darin liegen exemplarisch die Wesensmerkmale des Neo-Western: Die Ehre und die Tradition, die Profitgier und der Fortschrittswille kommen sich unaufhaltsam in die Quere, davon erzählt jede Folge von ‚Yellowstone‘.

Darin liegen exemplarisch die Wesensmerkmale des Neo-Western: Die Ehre und die Tradition, die Profitgier und der Fortschrittswille kommen sich unaufhaltsam in die Quere, davon erzählt jede Folge von „Yellowstone“. Dass Sheridan, der sich in einigen Cameo-Auftritten selbst als Cowboy inszeniert, in diesem Kampf deutlich Partei für das Anwesen dieser Rancherfamilie und deren Angehörigen ergreift, ist offensichtlich: Der Cowboy wird hier zu einem aus der Zeit gefallenen Hüter des gebändigten amerikanischen Bodens romantisiert, der sich gegen Aktivisten, die gegen Farmer und für Tierrechte demonstrieren, behaupten muss; freilich, der links-liberale Zeitgeist ist der Familie Dutton zuwider. Die cool-raue Country-Rock-Musik hat an diesem überhöhenden Gestus erheblichen Anteil. Es ist denn auch kein Zufall, dass ausgerechnet Kevin Costner dieses strenge Familienoberhaupt gibt, seine Rolle des John Dunbar aus dem unglaublich populären „Dances With Wolves“ (1990) ist einem natürlich gegenwärtig.

Dieser John Dutton ist ein Protorepublikaner – das scheint konservativen und reaktionären Ideen vorerst entgegenzukommen, Vorwürfe, die auch beim Erscheinen von „Yellowstone“ laut wurden. Ganz so einfachen Zuschreibungen entzieht sich die Serie unter der Feder Sheridans dennoch, birgt seine Serie denn auch unmissverständlich Aspekte des Gesellschaftsromans in sich, nämlich den Verfall einer Familie möglichst sozialrealistisch und gegenwartsbezogen zu schildern. In „Yellowstone“ steht die dysfunktionale Familie als Gegenbild zum etablierten Gesellschaftsmodell des klassischen Westerns – den „Inner-frontier-Mythos“ weiterführend und mit Elementen der Soap-Opera unterfütternd. Bezüge zu „Dallas“ oder dem „Denver Clan“ kommen einem da in den Sinn. Die zwischenmenschlichen Beziehungen in dieser Familie Dutton scheinen unversöhnbar kaputt, unwiederbringlich zerrüttet. Konnte sich der pater familias noch gegen die Ansprüche des Ureinwohners und des Kapitalisten zur Wehr setzen – darin allerdings lässt sich Sheridans ironische Wendung ablesen, aus den einstigen verfolgten indigenen Völkern werden nun die Aggressoren, die sich gegen die ehemaligen Siedler richten –, so scheint nun der Zwist in der Geschwisterbeziehung sowie in der Vater-Sohn-Relation die Familie und das Land von innen zu zersetzen.

Längst hat Sheridan seiner Erfolgsserie zwei Prequel-Reihen vorangestellt: „1883“ und „1923“ (eine zweite Staffel dieser Serie ist für 2024 geplant) erzählen von der Niederlassung der Familie Dutton in besagtem Tal in Montana – parallel zu der Hauptserie erscheinend, lässt sich die große Familiengeschichte und deren Vermächtnis ablesen. Gerade die nunmehr fünfte Ausgabe von „Yellowstone“ geht näher auf dieses Spannungsverhältnis ein: John Dutton wird zum Gouverneur des US-Bundesstaats Montana gewählt, doch eigentlich merkt man ihm schnell an, dass das, was er da tut, ihm eigentlich fremd ist, dass er eher unfreiwillig auf politischer Ebene agiert, aber er handelt so, weil er bewahren muss, was ihm vererbt wurde. Was bei alledem auffällt, den Spiegelungen zwischen Haupt- und Nebenserien, ist der Eindruck eines offenbar unabänderlichen Kreislaufs aus Gewalt und Gegengewalt, in dem sich die Familie Dutton am Ende nur folgerichtig als einzige Konstante fest einfügt. Sheridan nutzt das Serienformat mitsamt seiner extensiven Laufzeit, um tatsächlich ein groß angelegtes Epos zu formen, das vom Amerikaner als Mischwesen und der Bildung einer Nation aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Ethnien erzählt. Es ist Sheridans Verdienst, dass er den Western innerlich wieder überaus ernst nimmt, die postmoderne Genreironie überwindet und äußerlich in die Gegenwart überführt.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können