Im Sommer 1973 erwartet Lou Reeds Plattenfirma von ihrem Schützling eine logische Fortsetzung des Erfolgsrezepts von „Transformer“, das im Jahr zuvor, völlig unerwartet, zu einem weltweiten Triumph wurde. Es war das erste Album Lou Reeds, das dank David Bowies Mithilfe bei der Produktion und des Hits „Walk on the wild side“ außerhalb von New York – und der dort ansässigen Factory-Szene rund um Andy Warhol – wirklich wahrgenommen wurde. Doch der Querkopf denkt nicht daran, den an ihn gerichteten Forderungen nachzukommen.

Im Radio hat Reed eine Cover-Version seines eigenen Songs „Rock and Roll“ gehört, die ihn soundtechnisch in höchstem Maße überzeugt hat: Sie ist von Mitch Ryder und der Produzent heißt Bob Ezrin. Mit ihm möchte er nun zusammenarbeiten. Der damals 30-Jährige hat längst mit dem Schreiben von „Berlin“ begonnen, allerdings nicht in Berlin, denn im Gegensatz zu seinen Musikerkollegen David Bowie und Iggy Pop, die es Mitte der 70er Jahre in die deutsche Metropole zieht, die sie in der Folgezeit zu einigen musikalischen Großtaten inspiriert, ist Reed noch nie in Deutschland gewesen.

Das Berlin, das ihm als Rahmen für seine neuen Songs vorschwebt, ist eine Chimäre aus Schwarz-Weiß-Kino, Dekadenz, Ost-West-Spannungen und allgemeiner Spionage-Paranoia, in welche die Hassliebe seiner Protagonisten gut hineinpasst. Bob Ezrin, der erst 22-jährige Kanadier, sagt begeistert zu, die Produktion von Reeds neuestem Projekt zu übernehmen und lässt sich die ersten Songs seines illustren Auftraggebers auf der Akustikgitarre vorspielen. Sein erster Kommentar: „Ich mag deine Songs, doch ich denke, dass es für einen Künstler deines Formats nicht mehr reicht, ein paar kleine Geschichten zu erzählen; du solltest das Ganze in einem größeren Kontext präsentieren und ein Gesamt-Konzept entwickeln.“

Kurt Weill goes Detroit Industrial

Reed ist begeistert von den Vorschlägen seines neuen kongenialen Partners, ein Konzeptalbum zu machen mit einem Sound, der Kurt-Weill-Atmosphäre mit aggressiven elektrischen Gitarren kombiniert. Ezrin stellt die Forderung, das Projekt nur dann weiterzuführen, wenn er die beiden Gitarristen von Alice Cooper – Dick Wagner und Steve Hunter –, mit denen er bereits in Detroit für Coopers Album „Love it to death“ zusammengearbeitet hat, hinzuziehen darf.

Reed ist einverstanden, und so beginnen die Aufnahmen in den Morgan-Studios in London. Die ersten Resultate sind vielversprechend: Es gelingt Ezrin tatsächlich, das Theatralische verrauchter Kabarett-Spielunken, Orchestrierungen und verzerrte Gitarren, zu einem reizvollen Gesamtsound zusammenzurühren, der für das Urbane, für Verfall und Dekadenz steht. RCA hat zudem Top-Studio-Cracks wie beispielsweise Jack Bruce (am Bass), Steve Winwood (an der Orgel) oder die Brecker-Brothers (Saxofon und Trompete) zur Verfügung gestellt, die allesamt dem Projekt dienlich sind.

Wer sind Jim und Caroline?

Zwölf Stücke hat der Songwriter schließlich zusammen, die sich in diesen befremdlichen Plot eines Paares einfügen lassen, der sich um Liebe, Eifersucht, Verlust, Gewalt, Schmerz und Wut dreht. „Oh Jim“, „Sad Song“ und das Titelstück sind ältere Reed-Songs, die dieser überarbeitet hat, aus der Velvet-Underground-Nummer „Stephanis says“ ist „Caroline says“ geworden. Wie viel Persönliches in diesen deprimierenden Songs steckt, hat der Urheber nie verraten, am plausibelsten scheinen jedoch folgende Vermutungen.

Die Geschichte von Jim und Caroline enthält zahlreiche Anspielungen auf den Beginn der Velvet-Underground-Ära und das stürmische Verhältnis zwischen Reed und der deutschen Sängerin Nico, die aus Berlin stammt. Carolines Selbstmord am Ende der Story scheint hingegen auf mehrere Schicksalsschläge in Reeds unmittelbarem Umfeld im Jahr 1973 zu verweisen: den Selbstmord der Warhol-Muse Andrea Feldman, den versuchten Selbstmord seiner damaligen Frau Bettye Kronstad, von der er sich nach einem knappen Jahr Ehe wieder scheiden lässt, sowie das Schicksal eines Models namens Daryl, mit dem Reed ein Verhältnis hatte und dem man das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen hat.

Nico, die ihr einziges Kind aufgrund ihrer Heroinsucht in die Obhut der Eltern seines leiblichen Vaters Alain Delon gegeben hat, bezog den Text von „Caroline says II“ mit der markanten Zeile „All of her friends call her Alaska“ zeitlebens auf sich. Es ist in der Tat sehr naheliegend, dass die stets unnahbar wirkende, im Nachkriegs-Berlin aufgewachsene Sängerin da richtig gelegen hat.

Kronstad hat ihrerseits Parallelen zwischen der Berlin-Story und ihrer turbulenten Partnerschaft zu dem launischen Musiker später hartnäckig geleugnet, doch die insgesamt fünfjährige Beziehung muss überaus toxisch gewesen sein. Dass Reed handgreiflich gegenüber seiner Partnerin geworden ist, scheint unumstritten. Freunde des Paares bezeugen Schrammen und blaue Augen, und bestätigen, dass der Musiker, der seit dem Erfolg von „Walk on the wild side“ wieder zu harten Drogen greift, die erst 20-jährige Studentin in der Vergangenheit auch psychisch quälte, indem er sie mit drastischen Darstellungen seiner Schwulen-Vergangenheit konfrontierte und über die Vorzüge von Oralsex unter Männern postulierte.

Späte Rehabilitierung

Die Plattenfirma hat mittlerweile Auszüge aus dem Album gehört und ist alles andere als begeistert. Reeds Vorgesetzte verweigern ihre Zustimmung, die Platte als Doppelalbum zu veröffentlichen, sodass der Musiker im letzten Moment zähneknirschend Kürzungen vornehmen muss. Als die ambitionierte Glamrock-Oper schließlich am 5. Oktober 1973 in den Staaten erscheint, wird sie von den amerikanischen Musikjournalisten einhellig verrissen und zu einem kommerziellen Desaster. Für ein solch ehrgeizig düsteres Projekt gibt es (noch) kein zahlendes Publikum, und das US-Magazin „Rolling Stone“ schreibt: „Es gibt Platten, die so anstößig und widerlich sind, dass man physische Rache an den Künstlern nehmen möchte, die sie verbrochen haben“ und schließt seine Rezension mit „Good-bye Lou“.

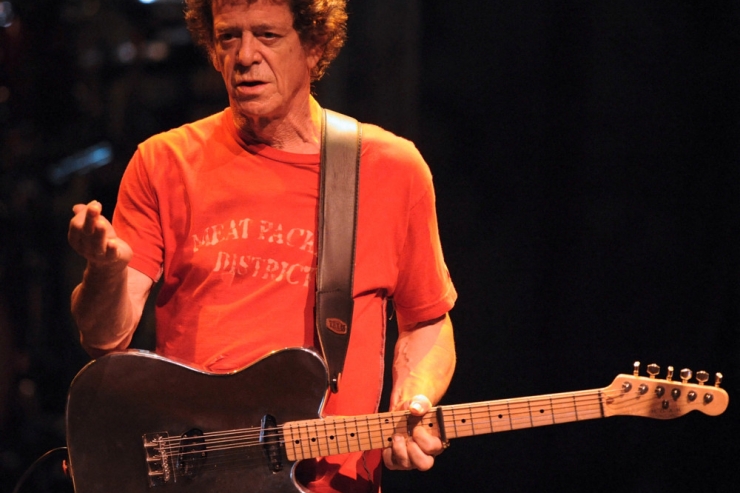

Die harsche Ablehnung seines Werks setzt Reed gewaltig zu und er reagiert ähnlich trotzig wie sein Alter Ego Jim, der sich am Ende eiskalt verweigert, den Tod seiner Freundin zu bedauern, mit den verstörenden Zeilen: „I’m gonna stop wastin’ my time; somebody else would have broken both of her arms.“ Die Glam- und Schwulenikone formiert um das Gitarrenduo Wagner/Hunter herum eine erstklassige Rockband, setzt von den Berlin-Songs nur „Lady Day“ auf die Setlist und lässt es live außerordentlich krachen, so als wolle er Berlin förmlich bombardieren. Als eine Art Undergroundstar – fahl wie ein Zombie, die Haare kurzgeschoren, schwarzer Kajal und Lippenstift, Nietenbänder um Hals und Handgelenke – lässt er nun eins der besten Live-Alben der Rockgeschichte mitschneiden: „Rock’n’Roll Animal“.

Erst einer neuen Kritikergeneration erschließt sich das Opus, dessen finstere Atmosphäre nun auch eine neue Musikergeneration in den 80er Jahren inspiriert, wie beispielsweise Ian Curtis und seine Band Joy Division. Längst bezeichnet der „Rolling Stone“ das Album nicht mehr als „Desaster“ und hat es in seine Liste der „500 größten Alben aller Zeiten“ aufgenommen. 1997 reagiert dann endlich auch die Plattenfirma RCA mit einer pompösen Neuauflage zum 25-jährigen Jubiläum des umstrittenen Werks, das Lou Reed 2006/2007 dann im Rahmen einer Tour endlich in voller Länge zur Aufführung bringt – mit Originalgitarrist Steve Hunter und Bob Ezrin als Arrangeur und Leiter des Orchesters. „Berlin“ erfährt endlich späte Rehabilitierung – zurecht, denn es bleibt auch heute noch verdammt kalt in Alaska.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können