Bereits am Vorabend des 50. Jahrestags des Militärputsches gedachten Tausende Menschen der Opfer des Pinochet-Regimes. Sie zogen durch die Straßen der Hauptstadt Santiago zum Hauptfriedhof, wo sich das Grab des 1973 gestürzten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende befindet. Auf dem Friedhof erinnert eine Gedenkstätte an die Opfer der Militärdiktatur. Unterwegs hielt die Menschenmenge am Präsidentenpalast La Moneda an. Nach Angaben der chilenischen Regierung schloss sich der linke Präsident Gabriel Boric dem Gedenkmarsch an.

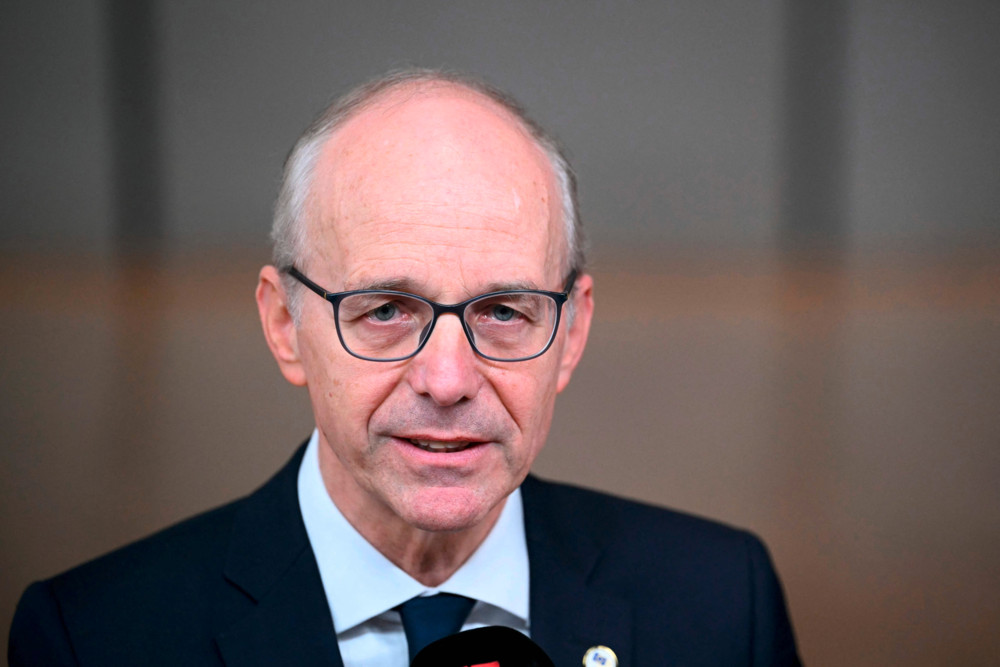

Vereinzelt gab es Ausschreitungen. Vermummte durchbrachen die Absperrungen und warfen Brandsätze. Im Laufe des Gedenkmarsches setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Der mit Abstand größte Teil der traditionellen Demonstration verlief jedoch friedlich. Viele Demonstranten trugen Kerzen und Porträtfotos von Opfern der Diktatur, den „Desaparecidos“, „Verschwundenen“, und von den Schergen des Regimes Verschleppten, Gefolterten und Getöteten. An den Gedenkveranstaltungen nahmen zahlreiche internationale Politiker – darunter Staatschefs und ehemalige Staatschefs wie der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador, Uruguays Ex-Präsident José Mujica, Kolumbiens Ex-Präsident Juan Manuel Santos – teil, ebenso Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Fast genau fünf Jahre nach seinem „Merde alors“-Ausraster gegenüber dem damaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini (am 13. September 2018) kämpft Asselborn nun in Südamerika gegen einen Rechtsruck. Mit dem Tageblatt sprach der LSAP-Politiker über die schwierige Situation im chilenischen Verfassungsreformprozess.

Tageblatt: Herr Asselborn, wie beurteilen Sie die Situation in Chile?

Jean Asselborn: Die Lage ist keine einfache. Die jungen Menschen in Chile, die 2019 auf die Straße gingen, hatten vor allem eines im Sinn, wie das Referendum 2020 zeigte: Sie wollten eine neue Verfassung. Die aktuelle Verfassung stammt aus dem Jahr 1980, also aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. Doch der Verfassungsentwurf wurde 2022 per Plebiszit abgelehnt. Jetzt befindet sich Chile in einer zweiten Phase des Verfassungsprozesses, der so ausgehen kann, dass die neue Verfassung noch ultraliberaler als die von 1980 wird. Die Linke hat für die verfassunggebende Versammlung keine Sperrminorität von zwei Fünfteln bekommen, und die Ultrarechten um den Kandidaten der letzten Präsidentschaftswahl, José Antonio Kast, der Pinochet als einen großen Helden verehrt, verfügen über eine große Mehrheit. Die alte Verfassung von 1980 war von Jaime Guzmán, einem engen Berater Pinochets und Gegner Allendes, ausgearbeitet worden. Damals wurden die Krankenkassen und Pensionskassen privatisiert. Jetzt ist zu befürchten, dass diese Privatisierung noch viel weiter geht. Das heißt, dass die Menschen, die es sich leisten können, eine gute Kranken- und Rentenversicherung bekommen, und die anderen nicht. Und Kast verlangt eine Amnestie für all jene, die unter Pinochet Menschenrechtsverbrechen begangen haben.

Der Verfassungsreformprozess fand seinen Ausgang aus Protesten auf der Straße. Auch der linke Präsident Gabriel Boric kam auf der Welle dieser Bewegung ins Präsidentenamt. Sind angesichts des politischen Rechtsrucks nicht auch diesmal Unruhen zu erwarten?

Das Problem ist Folgendes: Die Linke, die den ersten Verfassungstext ausarbeitete, hat dies als Individualisten getan, die nicht mit Parteien verankert waren. Es war kein Gesamtkonzept vorhanden. Und wie das oft ist bei Linken, waren sie zersplittert. Hinzu kam, dass bei dem Referendum über den Verfassungsentwurf dieser zweitrangig wurde. Vor allem ging es um die Sicherheit. Darauf hat Boric reagiert und versuchte zu retten, was zu retten war. Man hat nach dem Scheitern beim Referendum gehofft, die Mängel des ersten Verfassungsentwurfs zu kitten. Nun besteht aber die Gefahr, dass es genau in die andere Richtung führt. Und es scheint, dass die Euphorie, die beim ersten Verfassungsentwurf herrschte, verflogen ist. Wenn jetzt aber die neue Verfassung das Gegenteil dessen ist, was sich die jungen Menschen erhofft hatten, kann es zu Revolten führen.

Aber wenn in Argentinien und in Chile Rechtsextreme gewählt werden, wäre dies nicht nur für das Mercosur-Abkommen ein Problem

Während in Chile Gabriel Boric bei der letzten Präsidentschaftswahl José Antonio Kast noch verhindern konnte, droht in Argentinien ab 22. Oktober (erster Wahlgang) mit Javier Milei ein ultrarechter Präsident gewählt zu werden, der den Staat auf ein Minimum reduzieren will.

Er gibt sich selbst als Anarchokapitalist und will zum Beispiel die Zentralbank schließen und massiv die Steuern senken. Und seine Vizepräsidentschaftskandidatin Victoria Villaruel verteidigte die Militärs, die während der Diktatur (1976-1983) Menschenrechtsverbrechen begangen haben. Hinzu kommt, dass Politiker wie Milei und Kast den Klimawandel leugnen und gegen Abtreibung sind. Wie Donald Trump und Jair Bolsonaro. Der 22. Oktober wird jedenfalls ein wichtiger Tag nicht nur für Lateinamerika, sondern auch für Europa (der Amtsantritt des zu wählenden Präsidenten ist für 10. Dezember vorgesehen; Anm. d. Red.).

Wenn man dies in Bezug zum Mercosur-EU-Abkommen* setzt: Welchen Einfluss haben die jüngsten Entwicklungen auf das Abkommen und was kann die Europäische Union tun?

Zum Glück haben wir es in Brasilien nicht mehr mit Bolsonaro zu tun. Aber wenn in Argentinien und in Chile Rechtsextreme gewählt werden, wäre dies nicht nur für das Mercosur-Abkommen ein Problem. Um präzise zu sein: Die EU-Kommission hat vom Europäischen Rat den Auftrag erhalten, dass in dem Abkommen der Erhalt des Amazonas-Regenwaldes garantiert bleibt, dass nicht abgeholzt und nicht brandgerodet wird. Was ich im Namen der Regierung immer gesagt habe: dass wir bei dem Mercosur-Abkommen eine Garantie haben müssen über alles, was den Erhalt der Umwelt angeht.

Kann das Abkommen an politische Voraussetzungen gebunden werden?

Das können wir nicht tun. Wir können nicht einem Land vorschreiben, welche Regierung es hat. Wir können aber in der Substanz Garantien verlangen, dass das Pariser Klimaabkommen von 2015 in der Tat umgesetzt wird. Die neue EU-Kommission (2024 sind Europawahlen; Anm. d. Red.) muss sich ernsthaft darauf konzentrieren, dass die Mercosur-Länder dem auch Rechnung tragen.

* Argentinien ist neben Brasilien, Paraguay und Uruguay Gründungsmitglied des Mercosur (Abkürzung für „Mercado Común del Sur“, Gemeinsamer Markt des Südens), der im November 1991 gegründeten Wirtschaftsgemeinschaft in Südamerika. Chile, das 2002 mit der EU ein Assoziierungsabkommen schloss, gehört zu den assoziierten Mitgliedern, Venezuela ist seit 2016 dauerhaft suspendiert. Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur dauerten fast 20 Jahre. Zwar wurde im Juni 2019 eine Einigung erzielt. Weil der mittlerweile abgewählte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nicht davon ablassen wollte, den Amazonas-Regenwald abzuholzen, wurde das Abkommen noch nicht ratifiziert. Mit dem Amtsantritt seines Nachfolgers Luiz Inácio „Lula“ da Silva kam wieder Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung auf. Aber auch unter Lula ist der Abschluss gefährdet. Vor allem stört er sich an dem Nachtrag der EU zum Abkommen über Nachhaltigkeits- und Klimaschutzverpflichtungen. Dem zufolge könnten Staaten bestraft werden, welche die im Pariser Abkommen von 2015 festgelegten Klimaziele nicht einhalten. Und Uruguays konservativer Präsident Luis Alberto Lacalle Pou hatte angekündigt, sein Land für Wirtschaftsbeziehungen mit China zu öffnen.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können