Ehsan* wollte nicht in Luxemburg bleiben. „Die Polizei sagte mir, sie würde mich nach Italien schicken“, sagt der junge iranische Kurde. „Doch dorthin wollte ich keinesfalls zurückkehren.“ In Italien hatte er vor einigen Jahren europäischen Boden betreten. Die Einwanderungsbehörde hatte ihn dort zwar registriert, aber ihm Hilfe verweigert. Er war ganz auf sich allein gestellt. Ehsan hatte sich weiter auf den Weg gemacht und war nach Luxemburg gekommen. Hier hatte er eine Ausbildung absolviert.

Agnès Rausch kennt zahlreiche Geflüchtete, die ein ähnliches Schicksal wie Ehsan erfuhren. Sie war viele Jahre in der Flüchtlingsarbeit tätig und hat den „Service Refugiés“ der Caritas geleitet. Mit dem Jesuit Refugee Service Luxembourg, der im Mai 2020 gegründet wurde, hilft sie Asylsuchenden im sogenannten Dublin-Verfahren. Die Dublin-III-Verordnung der Europäischen Union besagt, dass der Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem der jeweilige Asylbewerber zuerst die EU betrat. Wird der Migrant in einem anderen Land aufgegriffen, schicken ihn die zuständigen Behörden in dieses Erstaufnahmeland zurück.

Agnès Rausch berichtet von einem jungen Mann, einem Kurden aus dem Iran wie Ehsan, der in Luxemburg in der Unterkunft „Foyer Saint-Antoine“ gewohnt und hierzulande eine Friseurlehre abgeschlossen hat – und dessen Asylantrag trotzdem abgelehnt wurde. Bevor er abgeschoben werden sollte, entschied er sich zur Weiterreise nach Calais. Von der Stadt an der französischen Küste wollte er über den Ärmelkanal nach England übersetzen. „Es gibt einige Zeugenaussagen von jungen Leuten, die freiwillig Luxemburg verlassen, um ihr Glück anderswo zu versuchen“, sagt Rausch. Sie zeigt ein Video, auf dem der junge Mann aussagt. Er spricht langsam auf Französisch, das er in Luxemburg gelernt hat. „Seine Ausbilder waren sehr zufrieden mit ihm“, weiß die Helferin. Am Ende des Videos sagt der Kurde: „Wir sind nicht ohne Grund geflohen.“ Doch in Luxemburg sei er zu lange im Ungewissen gelassen worden.

Schließlich kam er in England an. Er hatte mit dort lebenden Kurden Kontakt aufgenommen, die dort ein Netzwerk haben. So wie Ehsan. Doch von Letzterem gab es keine Spur mehr. „Viele, etwa 200 Menschen laut offiziellen Statistiken, verschwinden aus der SHUK auf diese Weise wieder und wandern weiter“, weiß Agnès Rausch. Die Buchstaben stehen für „Structure d’hébergement d’urgence“, eine Notunterkunft für Geflüchtete – ein „Gefängnis“, sagt sie. Die Lebensbedingungen seien schlecht. Kein Wunder, dass viele Asylbewerber weiterziehen. Zum Beispiel nach Calais.

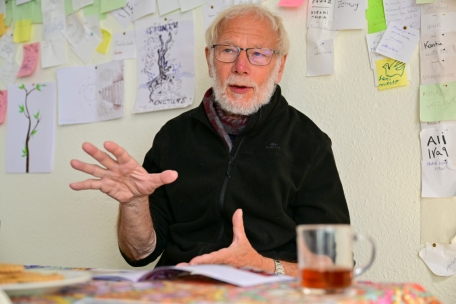

Von dort ist Pater Philippe Demeestère kürzlich nach Luxemburg zu Besuch gekommen. Seit vielen Jahren begleitet er Asylsuchende an der französischen Kanalküste. Er kann noch vom „Dschungel von Calais“ berichten. So hieß einst jene berüchtigte Siedlung aus Baracken und Zelten. In der Hochphase der europäischen Flüchtlingskrise ab 2015 campten dort mehr als 9.000 Migranten, die auf eine Weiterreise über den Kanal warteten. Im Oktober 2016 wurde das Lager geräumt. Danach siedelten sich wieder Migranten an. Heute gebe es statt einem großen mehrere „kleine Dschungel“ von 200 Personen, sagt Demeestère. Sie nehmen Reißaus, bevor die Polizei kommt, um sie zu verjagen und ihnen die Zelte wegzunehmen.

„Wir beraten die Leute, informieren und unterstützen sie“, erklärt der Jesuitenpater, „so auch über die Asylpolitik in Großbritannien. Dort wurden die Migranten lange Zeit in Hotels im ganzen Land verteilt. Jetzt werden sie auf ein Schiff gebracht.“ Auch die Art und Weise der Flucht hat sich geändert: „Früher gelangten die Migranten mit Lastwagen durch den Eurotunnel auf die andere Seite des Kanals. Heute ist das praktisch nicht mehr möglich“, sagt Demeestère. Zurzeit seien gut 800 Menschen da, monatlich ist mit 1.500 Neuankömmlingen zu rechnen. Die meisten kommen aus Eritrea, Äthiopien, dem Sudan und Afghanistan, aber auch Migranten aus anderen Staaten sind darunter zu finden.

Anti-Migranten-Mauer

Die verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und Freiwilligen vor Ort leisten Hilfe der unterschiedlichsten Art. „Oft dreht es sich um einfache, aber elementare Dinge: Wir bieten ihnen Duschen und Waschgelegenheiten, aber auch einen Arzt- oder Zahnarztbesuch.“ Pater Demeestère lässt einige Migranten auch bei sich zu Hause bewohnen. „Zurzeit sind es zehn“, sagt er, „es waren aber auch schon 17.“ Bekannt ist, dass sich manche Migranten, unter Lastwagen versteckt, auf die Reise gemacht haben. Einige Migranten kamen dabei zu Tode, als sie versuchten, in einen Anhänger zu klettern.

Einmal in Calais angekommen, ist es schwer, Geld zu verdienen. „Früher hat sich hier ein florierender Handel entwickelt“, weiß Pater Demeestère. Im Herbst 2021 war der französische Geistliche zusammen mit zwei Landsleuten, beides freiwillige Helfer, in den Hungerstreik getreten. Sie forderten, die Abschiebungen und die Auflösung der Lager auszusetzen, ebenso die Beschlagnahmung der Zelte. Demeestère hatte den Hungerstreik zuerst abgebrochen, die beiden anderen folgten nach insgesamt 38 Tagen.

Großbritannien ist nah, aber die britische Asyl- und Einwanderungspolitik ist strikter denn je. Vor einigen Jahren wurde ein Metallnetz mit Stacheldraht rund um den Hafen angebracht. Nach der Räumung des „Dschungels“ wurde eine „Anti-Migranten-Mauer“ erbaut, um die Flüchtlinge daran zu hindern, auf die Lastwagen aufzuspringen, die am Hafen anhalten. Auf der anderen Seite machen der britische Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman mit einer verschärften Asylpolitik von sich reden. Ein neues Asylgesetz soll dafür sorgen, dass Minister Klagen vor dem Europäischen Menschengerichtshof ignorieren können. Bisher wurden Migranten, deren Asylverfahren besonders lange dauerten, als Hilfesuchende anerkannt. Dies soll nun vorüber sein: Wer „illegal“ einreise, solle künftig ohne jedes Verfahren und ohne Möglichkeit, zurückzukehren, nach Ruanda abgeschoben werden. London hat umgerechnet 158 Millionen an das afrikanische Land überwiesen, doch abgeschoben wurde noch niemand. Zurzeit werden Flüchtlinge auf Schiffe vor der englischen Küste gebracht.

„Festung Europa“ sichern

Derweil soll die neue EU-Asylpolitik dabei helfen, die „Festung Europa“ zu sichern. Geplant sind zwei Gesetze: Eines regelt die Erfassung der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen, ein anderes die Verteilung der Asylbewerber über die einzelnen EU-Staaten. Vor zehn Tagen einigten sich die für Migration zuständigen Minister der EU-Staaten im European Convention Center auf dem Kirchberg auf einen Kompromiss. Dieser besagt, dass die Staaten an den Außengrenzen der Union mehr Verantwortung bei der Aufnahme von Migranten. Die Realität sieht momentan so aus, dass die Neuankömmlinge, nicht wie Ehsan, an den Außengrenzen registriert werden, sondern sich einfach quer auf den Weg durch Europa machen.

Die Neuankömmlinge sollen künftig in Asylzentren an den EU-Außengrenzen erfasst werden. Dabei werden sie bereits bei der Ankunft in zwei Gruppen unterteilt: eine Gruppe, die gute Chancen auf Asyl hat und die ein reguläres Verfahren durchläuft, und eine mit geringen Aussichten auf ein Bleiberecht oder aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, zu denen auch Algerien, Marokko und Tunesien, Bosnien oder Serbien eingestuft werden könnten. Liegt die Anerkennungsquote für das jeweilige Land bei weniger als 20 Prozent, soll ein Schnellverfahren von nur zwölf Wochen greifen.

Während der Dauer des Verfahrens müssen sie demnach in den streng kontrollierten Internierungslager unter Haftbedingungen an der EU-Außengrenze bleiben, laut Beschluss angeblich nicht mehr als sechs Monate. Eine Abschiebung in den jeweiligen Drittstaat ist möglich. Während die deutsche Regierung wollte, dass abgelehnte Asylbewerber nur in sichere Drittstaaten abgeschoben werden können, zu denen sie eine Verbindung haben, beharrten die Italiener darauf, dass jedes Land die Regel nach eigenem Ermessen anwenden kann.

Schutz der Küsten vor Migranten statt Schutz der Migranten

Bis Ende des Jahres sollen die beiden neuen Gesetze verabschiedet werden. Bis dahin werden noch hitzige Debatten erwartet. Die polnische Regierung etwa, die im Osten ihres Landes für zahlreiche illegale Pushbacks verantwortlich ist, lehnt den Asylkompromiss ab. Auch wenn die EU eine härtere Linie gegen Migranten einschlagen wird und auch die britische Regierung Flüchtlinge abzuhalten versucht: Der Flüchtlingsstrom wird nicht versiegen. Weiterhin werden Menschen große Gefahren auf sich nehmen, um nach Kontinentaleuropa oder ins Vereinigte Königreich zu gelangen. Im letzteren Fall nehmen Zehntausende Menschen den gefährlichen Seeweg in Kauf, ebenso wie unzählige übers Mittelmeer nach Europa zu fliehen versuchen. Wie der italienische Fotograf Giacomo Sini (siehe Fotos) und seine Kollegen, die Journalisten Alessia Manzi und Dario Antonelli, berichteten, war im Oktober 2021 eine Gruppe eritreischer Flüchtlinge von der französischen Küste aus aufgebrochen. Ihr Boot erlitt Schiffbruch. Die britische Küstenwache unterließ jegliche Hilfe.

So ruderten sie an die französische Küste zurück. Im Monat darauf ging ein Schlauchboot mit 27 Menschen unter, fast alle Passagiere ertranken.

Die Amsterdamer Organisation „United“ zählt seit 30 Jahren die toten Migranten an den Grenzen Europas: Ihre Liste umfasst mehr als 52.000 Einträge. Diese Woche kamen weitere hinzu, als die griechische Küstenwache 78 Leichen barg, nachdem ein Boot südlich der Stadt Pylos gesunken war, auf dem sich 750 Menschen befunden haben sollen. Die Suche nach weiteren Leichen wurde am Freitag eingestellt. Wie der Spiegel berichtete, werden in Tunesien Schutzsuchenden Boote aus zusammengeschweißten, rostigen Stahlplatten verkauft. Für Holzboote hat die tunesische Regierung eine Registrierungspflicht eingeführt. Und von der EU bekommt sie Hunderte Millionen Euro Unterstützung, um die Abfahrten der Migranten zu verhindern.

Derweil ist auch Griechenland für seine massenhaften Pushbacks bekannt: Im Februar 2020 wurden Tausende Menschen mit Blendgranaten und vermutlich sogar mit scharfer Munition abgewehrt. Ebenso werden ein ums andere Mal Hilferufe ignoriert. Am vergangenen Donnerstag reiste Frontex-Direktor Hans Leijtens nach Griechenland. Für die europäische Grenzschutzbehörde gilt die Priorität, die Küsten der EU vor Migranten zu schützen – und nicht der Schutz der Migranten.

*) Name von der Redaktion geändert

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können