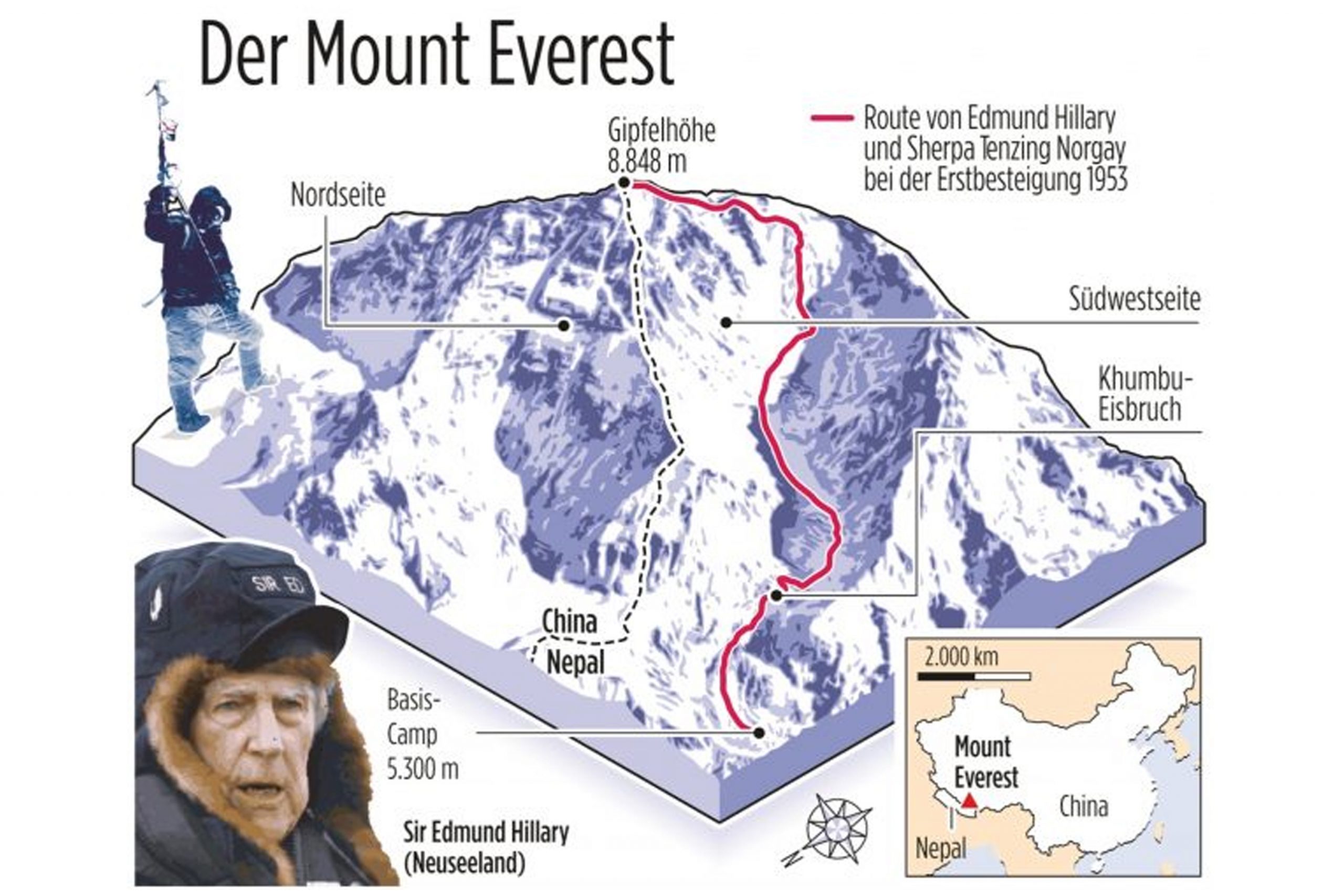

Eugène Berger war 1992 der erste Luxemburger auf dem Gipfel des Mount Everest, Philippe Perlia 2001 der zweite. Beide leben nicht mehr. Seit dem 12. Mai dieses Jahres gehört Philippe Harles dem erlesenen Kreis der inzwischen über 5.000 Menschen an, die auf dem Dach der Welt standen. Schon 2020 wollte er den Gipfel bezwingen, doch der Ausbruch der Corona-Pandemie machte dem Juristen einen Strich durch die Rechnung.

Corona spielte auch diesmal eine große Rolle, die Saison endete mit einem großen Ausbruch im Basislager, sodass relativ wenige Menschen den Gipfel 2021 erreichten. Harles war einer von ihnen, er hatte sich die richtige Strategie zurechtgelegt und ließ sich auch nicht dadurch beirren, dass sein Bergführer zu den Infizierten gehörte. Lediglich drei Wochen und zwei Tage vergingen zwischen Landung in Lukla und Gipfelersteigung. Gekostet hat die Everest-Besteigung den Luxemburger ca. 50.000 Euro, was dem Durchschnitt entspricht, den Everest-Besteiger investieren müssen. Er zahlte aus eigener Tasche, da er nicht von Sponsoren abhängig sein wollte und sein Vorhaben auch nicht im Vorfeld an die große Glocke hängen wollte.

Philippe Harles, Sie sind der erst dritte Luxemburger auf dem Mount Everest. Der erste, Eugène Berger, sprach im Rückblick vom „Gipfel meines Lebens“. Er sei als „anderer Mensch zurückgekehrt“. Wie ist Ihre Gefühlslage momentan?

Da oben zu stehen, war sehr emotional. Ich hatte schon lange den Traum, auf dem höchsten Punkt der Welt zu sein. Es ist beeindruckend, dort zu stehen, wo nichts, also auch kein anderer Berg, einem die Sicht nimmt. Ob ich jetzt ein anderer Mensch geworden bin, das weiß ich nicht. Aber ich habe viel am Berg gelernt und erlebt. Ich bin dankbar für diese Lebenserfahrung.

Wie lange haben Sie denn schon den Everest im Kopf?

Vor rund 15 Jahren war ich in die Skiferien. Oben am Gletscher war eine Reklametafel für eine Uhr mit dem Everest im Hintergrund. Da hat mich die Ausrüstung der Leute auf dem Foto und natürlich der Berg beeindruckt. Und so ging das langsam los. Mit einer Gruppe von Freunden haben wir mit Bergläufen begonnen, dann kam das Bergsteigen hinzu. Wir sind in die Alpen gefahren, später etwas weiter. Im Laufe der Zeit ist mir immer mehr bewusst geworden, dass ich meinem Traum Schritt für Schritt näher kommen kann.

Wie sah Ihre Vorbereitung aus?

Ich habe mich relativ wenig mit dem Berg selbst beschäftigt. Eigentlich nur „Into Thin Air“ (später verfilmtes Buch über eines der größten Unglücke am Mount Everest, das fast auf den Tag genau 25 Jahre vor Harles’ Besteigung am 11. Mai 1996 acht Menschen das Leben kostete, d. Red.) gelesen. Ich wollte mich bewusst auf die körperliche Vorbereitung konzentrieren. Ich war schon immer sportlich, früher in der Schwimm-Nationalmannschaft. Dann kam das Laufen hinzu. Ich habe versucht, jedes Jahr Trails in den Bergen oder Marathons zu laufen. Die Distanzen wurden in den letzten Jahren immer länger. Jetzt, vor der Expedition, bin ich als spezifisches Training den „Pabeierbierg“ immer wieder rauf- und runtergelaufen.

Mit Bergsteigen hat das aber wenig zu tun …

Ich würde mich auch nicht als großen Bergsteiger bezeichnen. Erfahrung braucht man aber schon. Angefangen hat meine Bergsteigerkarriere am Kilimandscharo, dann kam die Zugspitze. Wir waren am Elbrus (der mit 5.642 m höchste Berg Europas, je nach Definition der innereurasischen Grenze, d. Red.). Das Matterhorn war der technisch wahrscheinlich anspruchsvollste Berg. 2018 ging es auf den Aconcagua (6.961 m), den höchsten Berg Südamerikas. Da habe ich gemerkt, dass ich ohne Sauerstoffhilfe auf 7.000 m kommen kann und dass mein Körper diese Höhe verträgt. Das gibt Sicherheit. Die vier Wochen vor der Abreise habe ich zu Hause in einem Akklimatisationszelt geschlafen. Das hilft, die Höhe zu simulieren und rote Blutkörperchen aufzubauen.

Sie wollten schon 2020 auf den Gipfel steigen, doch die Saison fiel wegen Corona aus. Wie war das damals?

Ganz enttäuschend. Die Absage kam Ende Februar. Auch damals wollten wir über Tibet hoch. Die Nord-Route ist zwar schwerer, doch es werden nur ein Viertel der Aufstiegslizenzen vergeben wie in Nepal. Weniger Leute am Berg bedeuten weniger Gefahr. Als die Saison der Nord-Route im Februar abgesagt wurde, haben wir überlegt, es trotzdem über Nepal zu probieren. Als auch dort die Saison abgesagt wurde, war die Enttäuschung groß, die viele Planung und lange Vorbereitung waren umsonst gewesen. Ich hatte Angst, dass meine große Chance, es zu machen, verstrichen war.

Corona hing aber wie ein Damoklesschwert auch über dieser Saison. Über die Tibet-Route ging gar nichts. Wie groß ist da die Angst, dass wieder alles umsonst war?

Sehr groß. Ich hatte permanent Angst, dass etwas dazwischen kommt. Da wird man schon etwas paranoid, was die Hygienemaßnahmen angeht. In Kathmandu angekommen, war ich zunächst einmal beruhigt. Alle trugen Masken, nahmen die Corona-Schutzmaßnahmen sehr ernst. Dann erhielten wir auf dem Weg zum Basislager die Nachricht, dass das Virus im Camp angekommen sei. Ich konnte mich nicht hundertprozentig auf die Reise einlassen, weil ich ständig Corona im Hinterkopf hatte. Wegen Corona waren wir eine sehr kleine Gruppe: Bergführer, drei Sherpas, der Koch und ich. Unsere Regel war: kein Kontakt zu anderen. Was schade war, denn so habe ich keine anderen Bergsteiger kennenlernen können. Im Basislager angekommen, fühlte sich mein Bergführer plötzlich krank. Aber unsere Schnelltests waren negativ. Das Problem ist, dass die Symptome von Corona und Höhenkrankheit ähnlich sind. Er war weiter krank, und dann war sein Text positiv. Wieder hatte ich Panik, er könnte alle angesteckt haben. Das war aber nicht der Fall. Wir hatten das Szenario zuvor abgesprochen. Da ich 100-prozentiges Vertrauen in meinen Sherpa hatte, machten wir die Reise weiter.

Wie war das Gefühl, als Sie trotz allen Widrigkeiten den Gipfel erreichten?

Man ist schon extrem glücklich. Und überwältigt vom Moment, wenn man auf dem Gipfel steht und über die Welt schaut. Selten habe ich so etwas Schönes gesehen. Das bleibt in meinem Kopf eingebrannt. Auf der anderen Seite ist man müde und hat keine Lust mehr zu gehen. „Es reicht jetzt“, sagt der Kopf. Doch man weiß auch, dass der Gipfel nur die Hälfte des Wegs ist. Am wichtigsten ist es schließlich, auch wieder runter zu kommen. Aber ganz oben habe ich mich erst mal hingesetzt und es genossen. Dann macht man natürlich Fotos. Es ist ein spezielles Gefühl, weil ich zum ersten Mal an einem Ort war, von dem ich wusste, dass ich wahrscheinlich nicht mehr hinkommen werde. Also sagt man sich: Es ist einmalig, also genieß es, versuche so viel wie möglich aufzunehmen. Aber der Rückweg bleibt immer im Hinterkopf.

Sie schließen also aus, es noch mal zu machen?

Der Everest war die große Etappe, aber ich will auch in Zukunft einmal im Jahr auf einen schönen Berg steigen. Das Glück, auf einem Gipfel zu stehen, ist einfach ein tolles Gefühl.

Eugène Berger wurde zwei Jahre nach der Ersteigung des Mount Everest in die Chamber gewählt. Ist Ihre Karriere nun vorgezeichnet?

(lacht) Nein, das sicher nicht. Ich bin zwar politisch interessiert, aber nicht politisch aktiv.

Und in Sachen Kommerzialisierung? Vielleicht ein Buch oder Vorträge?

Es ist nichts geplant, ich bin kein Schreiber. Aber ich könnte mir vorstellen, in Schulen zu gehen mit der Botschaft: Kämpft für eure Projekte, für eure Träume. Weil das zu tun, ist sehr bereichernd.

Sie sind aber schon ein wenig stolz, als dritter Luxemburger auf dem höchsten Berg der Welt gestanden zu haben, oder?

Ich bilde mir jetzt nichts drauf ein, aber trotzdem: Ja, ich bin schon stolz darauf. Da die beiden anderen leider tot sind, ist es doch schön, dass nun ein Luxemburger da ist, der berichten kann, wie es da oben war. Aber natürlich bin ich in erster Linie stolz auf das, was ich erreicht habe. Vor allem nach der Enttäuschung vom Vorjahr. Menschlich wird mich das prägen, denn es wird immer ein schöner Teil meines Lebens bleiben.

Zurück zum Aufstieg. In den letzten Jahren hatten Staus am Berg Todesopfer zur Folge. Zu viele Menschen wollten auf einmal auf den Gipfel. Dazu kommen schlecht ausgebildete und trainierte Bergsteiger, die andere in Lebensgefahr bringen. Wie war die Situation bei Ihrem Aufstieg?

Ja, man hat ständig diese schrecklichen Fotos im Kopf. Aber bei uns war nichts, vielleicht zehn Leute an der Leine. Wir hatten genau die richtige Taktik. Am 11. Mai war die erste Gruppe mit dem Prinzen von Bahrain rauf, wir sind am 12. Mai gestartet. Wir wussten, dass das zu früh für die meisten anderen Expeditionen war, die waren noch nicht bereit. Ich wäre nicht raufgegangen, wenn ich gemerkt hätte, dass sich zu viele Leute auf einmal auf den Weg machen. Das Zeitfenster geht immerhin bis zum 1. Juni. Ich hätte es weiter versucht, aber mich sicher nicht in die Gefahr begeben. Ab dem 12. war das Wetter bis zum 20. zu schlecht. Es waren rund 400 Lizenzen vergeben worden, im Basislager hingen demnach über 300 Bergsteiger fest. Normalerweise rennen die dann beim ersten Sonnentag gemeinsam hoch. Doch in diesem Jahr haben wohl die meisten Corona bekommen. Trotzdem blieb auch unsere Gruppe nicht von traurigen Situationen verschont: Als wir abstiegen, saß da einer mit seinem Sherpa, der war schneeblind geworden. Der hing fest mit seinem Sherpa und ist später dort gestorben.

307 Menschen sind bisher beim Aufstieg zum Mount Everest gestorben. Nicht alle können geborgen werden, sie liegen im ewigen Eis. Wie kann man sich das vorstellen, liegen die Leichen quasi am Wegesrand?

Ich habe eine Leiche gesehen. Jemand, der 2019 gestorben war. Es ist erschreckend, da die Leichen durch die Höhe und die Kälte gut erhalten sind. Das nimmt einen dann doch mit, selbst wenn man es im Vorfeld weiß. Jemand hat erzählt, dass es ca. 80.000 Euro kostet, um eine Leiche runterzubringen. Das können und wollen sich nicht alle Angehörigen der toten Bergsteiger leisten. Trotzdem glaube ich, dass da regelmäßig „gebotzt“ wird.

Apropos „botzen“, der Everest soll mit Müll übersät sein. Wie ist es wirklich?

Auch das war relativ gut. Das Basislager war relativ sauber, Camp 1, 2 und 3 auch, Camp 4 allerdings nicht. Weil die Leute gehen rauf, und müssen dann schnell runter. Sonst sieht man vereinzelt Colaflaschen, wo man dann enttäuscht ist und sich fragt, wie können die Leute das bloß liegen lassen? Aber ich war nicht schockiert. Auf dem Weg zum Camp 1 ist ein Zelt, in dem das Material der Sherpas gewogen wird. Die müssen dann mit etwa dem gleichen Gewicht wieder runterkommen. Wenn nicht, müssen sie eine Strafe bezahlen. Nach der Saison hilft zudem das Militär. Ich war an vielen anderen Bergen schockierter über den Dreck, z.B. am Kilimandscharo.

Zurück zu den Gefahren. Auch Sie hätten die Expedition nicht überleben können. Wie geht man mit dem Bewusstsein dieser Gefahr um?

Ein Freund von mir sagt immer, mit gesundem Fatalismus (lacht). Du versuchst dich sportlich so gut es nur geht vorzubereiten. Du gehst mit einem Bergführer, den du kennst. Du versucht deinen Sherpa so gut kennenzulernen wie möglich. Du musst wissen, dass sie keine unnötigen Risiken eingehen. Denn man kann die Risiken minimieren. Der Rest aber ist gesunder Fatalismus. Natürlich kann dann noch immer ein Unfall geschehen. Aber der Everest ist nicht so technisch, hat allerdings andere Gefahren wie zu viele Menschen oder das Wetter. Wir sind beim Abstieg in einen Schneesturm geraten und mussten im Camp 3 Schutz suchen. Da haben wir uns in irgendein leeres Zelt gelegt und die Nacht dort verbracht.

Und wie geht das eigene Umfeld mit dem Bewusstsein der Gefahr um?

Meine Mutter wusste, dass das in meinem Kopf wäre. Aber der habe ich das ganz spät gesagt, drei oder vier Wochen vor der Abreise. Da war natürlich das Haus zu klein. Dann habe ich ihr mein Equipment gezeigt, alles erklärt, den Bergführer und den Sherpa gezeigt. Das hat sie dann beruhigt. Aber natürlich haben mir einige Bekannte gesagt, dass ihnen alleine der Gedanken an den Everest Angst machen würde.

Steckbrief Philippe Harles

Geboren: 11.7.1987 in Luxemburg, Vater Anwalt, Mutter Richterin. Zwei Geschwister.

Wohnort: Luxemburg

Familienstand: ledig, liiert mit Freundin Linda

Schule: Batty-Weber-Grundschule Limpertsberg, LGL

Ausbildung: Jura-Studium ULB (Brüssel), Spezialisation LSE (London)

Beruf: Seit 2014 bei Arendt&Medernach (Counsel)

Hobbys: Sport und Natur

Der Aufstieg im Zeitraffer

18., 19. April

Ankunft in Nepals Hauptstadt Kathmandu, tags drauf Weiterflug nach Lukla, dem „Gateway“ des Himalaya

20.-28. April

Marsch in Richtung Basecamp (5.360 m). Zur Akklimatisierung Aufstieg zum Lobuche (6.100 m).

30. April – 1. Mai

Philippe Harles’ Bergführer Andreas Neuschmid wird krank. Er hat Corona. Das Szenario war im Vorfeld durchgespielt, die Expedition sollte auch ohne Bergführer weitergehen. Die Gruppe macht sich mit Eisklettern „warm“.

2.-5. Mai

Philippe Harles macht sich mit den Sherpas Dendi Sherpa, Lale Sherpa und Karma Sherpa auf den Weg. Aufstieg zu Camp 1 (6.100 m), Camp 2 (6.400 m, 2.5.) und Camp 3 (7.150 m, 5.5.)

6. Mai

Rückkehr ins Basislager

9. Mai

Aufbruch zum eigentlichen „Gipfelsturm“ um 2.00 Uhr nachts. Ankunft in Camp 2.

10. Mai

Ankunft in Camp 3. Ab hier Sauerstoffunterstützung.

11. Mai

Ankunft am Nachmittag in Camp 4. Nach zwei bis drei Stunden Schlaf gegen 20.00 Uhr Aufbruch zum Gipfel.

12. Mai

Philippe Harles steht mit seiner Gruppe um 7.00 Uhr auf dem höchsten Punkt der Erde. Eine halbe Stunde Aufenthalt, dann Abstieg. Gegen 14.00 Uhr im Camp 3. Wegen eines Schneesturms Übernachtung im Camp 3.

13. Mai

Abstieg ins Basislager

Den Tenzing Norgays dieser Region sind diese „touristen“ hochwillkommen. Während 2 Monaten wo eine Besteigung möglich ist, verdienen sie für das ganze jahr. Der Müll (wo menschen sind, ist auch Müll) wird regelmässig entsorgt. Tarzan hat es bisher leider nur bis knapp 3000 meter geschafft (hocheck, zugspitze.. keine Klettertalente erforderlich, nur etwas Luft in den lungen). egal, super erfahrung. Aber.. was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht. PS auf dem Mond wurde auch Müll gelassen.

Hoffentlech ass en ugestréckt, et falen andauernd Daachdecker erof.

@Tarzan, nein. Den Müll usw. den er hinterlassen hat "kostet" auch. Alles was erlaubt ist muss noch lange nicht richtig sein. Die Masse macht's. Das ist das Problem.

gekostet? nur sein eigenes geld. egal, das war es sicher wert.

Fragen sie mal was das alles gekostet hat!

Die Staus am Gipfel werden wohl auf Dauer das größte Problem sein. The show must go on.