19.04. Die Suche nach Vermissten bei Fukushima ist noch nicht abgeschlossen. (dpa/Koichi Kamoshida)

Noch immer werden Tote aus den Trümmern geborgen. (Koichi Kamoshida)

Eine Frau trauert in der Krisenregion um Angehörige. (Koichi Kamoshida)

Der sogenannte "Megafloat" wird bald in Fukushima ankommen. (Handout)

Eine Dekontaminationskammer in Fukushima. (Handout)

8.4.: Einwohner aus der Sperrzone in der Warteschlange zur medizinischen Kontrolle. (dai Kurokawa)

8.4.: Polizisten aus Osaka räumen am Freitag Trümer in Otsuchi. (Dennis M. Sabangan)

Reaktoren zwei und drei des AKWs in der, von der Tsunami getroffenen, Küstenstadt Onagawa, in der Präfektur Miyagi, im Nordosten Japans. (dai Kurokawa)

Ein Nachbeben der Stärke 7.4 erschütterte Japan an Donnerstag, den 7. April. Viele Menschen flohen in höher gelegene Regionen aus Angest vor einem erneuten Tsunami. (Dennis M. Sabangan)

Bild vom 6. April: Schweres gerät rückt zu Aufräumarbeiten in Fukushima 1 (ho)

Am Mittwoch gelang es, das Leck im Reaktor abzudichten. (dpa)

19.04. Menschenleere Straßen in Futaba, nahe der Atomruine Fukushima. (dpa/Koichi Kamoshida)

Der Tankfloß soll im Kampf gegen die Atomkatastrophe helfen. (dpa)

Die 15 jährige Sota Saseki hat mit Freunden den Wagen ihres Vaters in der Ortschaft Ishinomaki gefunden. (Tageblatt/lee Jin-man)

Japanische Soldaten stochern im Wasser nach möglichen Leichen der Tsunami-Katastrophe. (Tageblatt/lee Jin-man)

Die Rettungskräfte suchen jeden Meter in dem Katastrophengebiet nach Opfern ab. (Tageblatt/lee Jin-man)

Mehr als drei Wochen nach dem verheerenden Tsunami in Japan ist ein aus dem Meer geretteter Hund mit seiner Besitzerin wiedervereint worden. (Tageblatt/Hirotaka Yoshimoto)

In der Ortschaft Rikuzentakata hat der 81-jährige Masataka Unoura einen Baum an der Stelle gepflanzt, wo sein Haus vor der Tsunami-Welle stand. (Tageblatt/lee Jin-man)

In der Ortschaft Shichigahama sucht die Armee nach Opfern des Tsunamis. (Tageblatt)

Dieser Mann harrt seit Wochen in der Ortschaft Rikuzentakata auf den Ruinen seines Hauses aus. (Tageblatt/Tsuyoshi Matsumoto)

Im weiten Umfeld der Atomanlage Fukushima müssen die landwirtschaftlichen Erträge vernichtet werden. (Tageblatt/Kanji Tada)

Anti-Atom Demonstranten mit Atemschutz. (dpa/Franck Robichon)

19.04. Strahlenmessung bei einer Grundschule in Kawamata nahe Fukushima. (dpa/Koichi Kamoshida)

Radioaktiv verseuchtes Wasser läuft aus dem Block 2 des Fukushima-Reaktors. (dpa)

Elektrokabel und verseuchtes Wasser im Inneren des Reaktors. (dpa)

Der japanische Ministerpräsident Naoto Kan am Samstag bei den Arbeitern von Tokyo Electric Power (Tepco). (dpa)

Risse an Block 2 des Fukushima-Reaktors. (dpa)

Tepco-Arbeiter sprühen Schutzmittel am Fukushima-Gelände. (dpa)

Japanische Marine auf der Suche in der nordöstlichen Stadt Ishinomaki (Tageblatt)

Suchaktion in der nördlichen Stadt Miyako (Tageblatt)

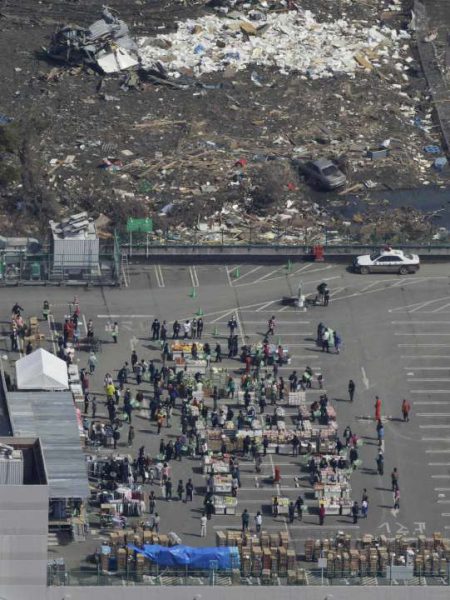

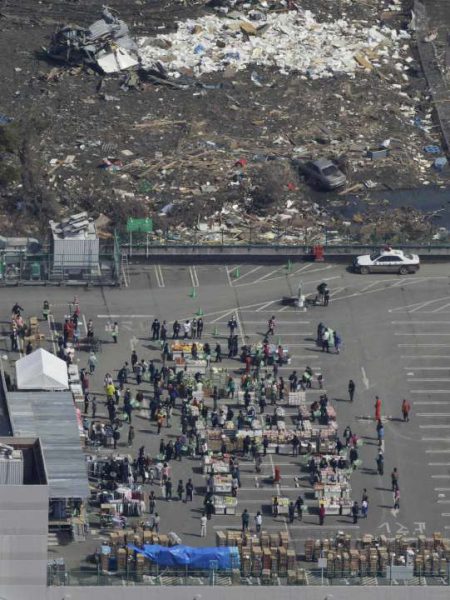

Einkauf auf dem Markt in Kesennuma, auf dem Dach eines Gebäudes (Tageblatt)

Helikopter in Ishinomaki, im Norden Japans (Tageblatt)

Japanische Polizeibeamte in Rikuzentakata (Tageblatt)

Japan Ministerpräsident Naoto Kan gerät zunehmend in die Kritik. (Prime Minister)

Auf dem Fahrrad in den Trümmern von Rikuzentakata (Tageblatt)

Eine Frau auf der Suche nach ihren Sachen in den Trümmern der Stadt Rikuzentakata (Tageblatt)

Marine-Soldaten auf der Suche nach Opfern (Tageblatt)

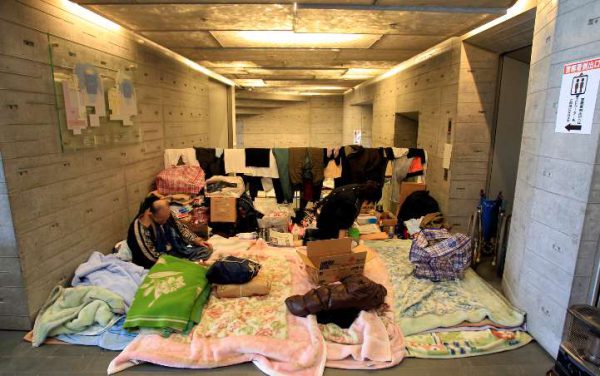

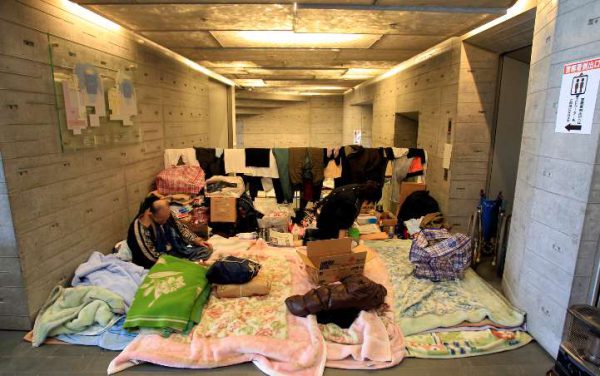

Erdbeben- und Tsunami-Opfer in einer Notunterkunft in der nordöstlichen Stadt Ofunato (Tageblatt)

Opfer in einer Notunterkunft im Nordosten Japans (Tageblatt)

Erstmals seit dem Erdbeben und dem darauf folgenden Tsunami am 11. März hat das japanische Kaiserpaar persönlich Opfer der Katastrophe getroffen. (Tageblatt/Issei Kato)

Der Monarch nahm sich eine Stunde Zeit, um in einer Notunterkunft in Tokio Menschen Mut zu machen, die ihre Häuser hatten verlassen müssen. (Tageblatt/Issei Kato)

Kaiser Akihito und seine Frau Michiko besuchten am Mittwoch bei Tokio eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Präfektur Fukushima. (Tageblatt/Issei Kato)

In der Präfektur Fukushima werden Bodenproben entnommen. (Tageblatt/Tsuyoshi Yoshioka)

Hilfslieferungen aus China werden verladen. (Tageblatt)

Die japanische Opposition hat ihm Versagen bei der Bewältigung der Naturkatastrophen und des Atomunglücks vorgeworfen und zum Rücktritt aufgefordert. (Franck Robichon)

In der Ortschaft Ofunato in der Präfektur Iwate werden Fahzeuge gesammelt, die den Fluten zum Opfer fielen. (Tageblatt)

Im Hafen Onahama in der Küstenstadt Iwaki werden Matrosen auf Radioaktivität kontrolliert. (Tageblatt/Satoshi oga)

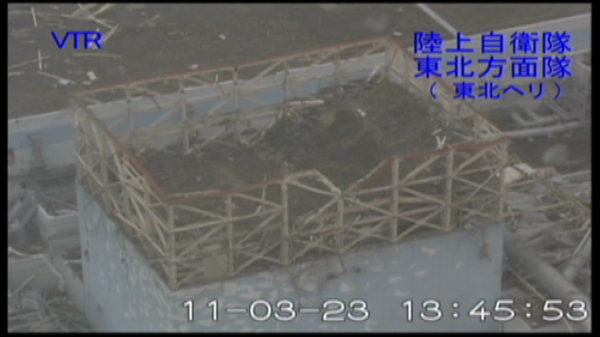

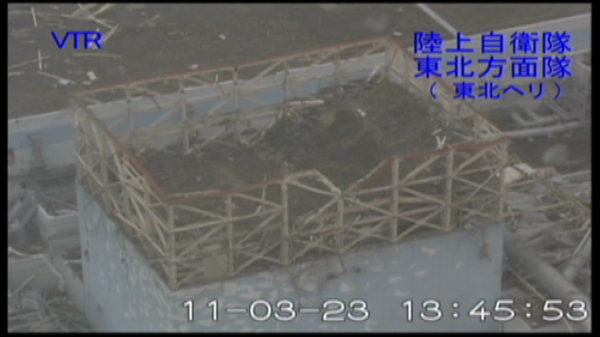

Wegen der starken Radioaktivität im Bereich der Atomreaktoren von Fukushima werden jetzt Drohnen mit Kameras eingesetzt. (Tageblatt)

Die Drohne beim Überflug der Reaktor-Anlage. (Tageblatt)

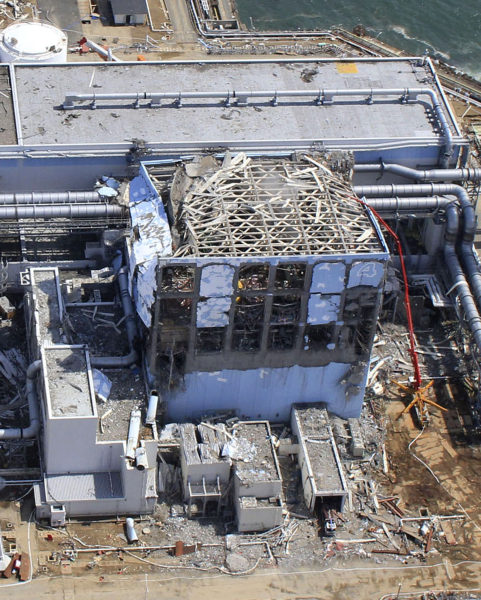

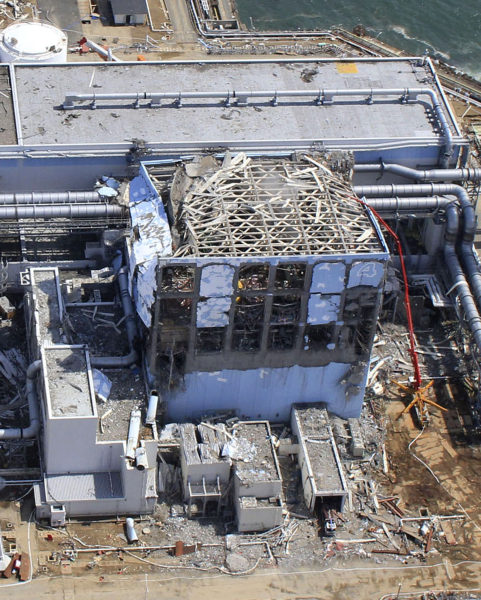

Reaktor 3 in Fukushima. (Tageblatt)

Reaktor 4 in Fukushima. (Tageblatt)

In der Küstenortschaft Yamada haben die Aufräumarbeiten nach dem Tsunami begonnen. (dapd/Nicolas Asfouri)

Bagger schlagen Schneisen in die Zerstörte Ortschaft (dapd/Nicolas Asfouri)

Kraftstoff ist Mangelware: In Tokio bilden sich lange Schlangen vor den Tankstellen. (dapd/Nicolas Asfouri)

Aus dem AKW Fukushima tritt derzeit anscheinend hochgiftiges Plutonium aus. Noch in Jahrtausenden wird dieses Plutonium gefährlich sein. (Tageblatt)

Sein größter Parteirivale,Ichiro Ozawa, warnt vor "weiteren Katastrophen" wegen Kans Krisenmanagement. (dai Kurokawa)

Die Armee versorgt die Menschen in der Tsunami-Region. (Tageblatt/Vincent yu)

Trauernde Familienmitglieder vor ihrem verschütteten Haus. Unter den Trümmern werden noch die Leichen der Familie vermutet. (Tageblatt/Norimitsu Masuda)

Wochen der Ungewissheit warten auf die Tsunami-Opfer. (Tageblatt/Vincent yu)

Rund um das Kraftwerk wird die radioaktive Strahlung gemessen (Tageblatt)

Familienangehörige auf Opfersuche (Tageblatt)

Immer neue Massengräber werden in den Tsunami-Gebieten angelegt (Tageblatt)

Lange Schlangen vor den völlig überfüllten Tankstellen (Tageblatt)

Frischwasser für die Krisenregion (Tageblatt)

Ein Mitglied der Umweltorganisation Greenpeace misst mit einem Geiger-Zähler, die radiaktive Belastung in Itate, 40 Kilometer nordwestlich von Fukushima. (Greenpeace Hand)

Viele Menschen hat die Naturkatastrophe getroffen: Schuhe in einem Lager für Erdbebenopfer. (Franck Robichon)

Toshiro Yokota, 63, verbrennnt "heiliges Holz" für die Opfer des Tsunamis. (Kimimasa Mayama)

Die EU-Kommissarin für Humanitäre Hilfe, Kristalina Georgiewa (Bulgarien) besuchte die Krisenregion. (Franck Robichon)

Verwüstungen soweit das Auge reicht. (Tageblatt/Matt Dunham)

Auf der Suche nach Angehörigen. (Tageblatt/Mark Baker)

Im weiten Umkreis der Atomkraftanlage werden die Bewohner auf radioakive Verstrahlung getestet. (dapd/ken Shimizu)

Viele Menschen müssen noch immer in Notunterkünften hausen. (Tageblatt/Mark Baker)

Täglich werden in dem Tsunamie-Gebiet Leichen geborgen. (dapd/Nicolas Asfouri)

Gemüse wird auf radioaktive Stoffe kontrolliert. (Tageblatt/Wally Santana)

Fukushima Eins wird zum Problemreaktor. (Tageblatt)

Techniker bei ihrer Arbeit im AKW Fukushima. (Nuclear and Industrial Safety ag)

Ein Ingenieur prüft die Anlagen im zentralen Kontrollraum des Atommeilers. (Nuclear and Industrial Safety ag)

TEPCOs Direktor Masataka Shimizu (l.) besucht am Montag, dem 11. April, Opfer der Umweltkatastrophe. (Koichi Kamoshida)

Techniker in Schutzkleidung vor ihrem Einsatz. (Handout TEPCO)

Sie versuchen die Stromversorgung der Reaktoren wieder herzustellen. (Handout TEPCO)

Eine Greenpeace-Mitarbeiterin misst die Radiaktivitätswerte in Koriama. (Greenpeace ha)

Der Kampf gegen den Super-GAU in der Atomruine von Fukushima zermürbt die Arbeiter, zugleich wird immer mehr radioaktive Strahlung gemessen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte am Mittwoch die Ausweitung der Sicherheitszone um das Kernkraftwerk Fukushima. Experten der Organisation stellten eine erhöhte Radioaktivität nördlich von Fukushima fest. Im Meerwasser vor dem Unglücksreaktor wurde eine sehr hohe Konzentration von radioaktivem Jod entdeckt. Die Radioaktivität habe das 3 355-Fache des zulässigen Wertes erreicht, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.

Japans Ministerpräsident Naoto Kan bezeichnete die Entwicklung als „unvorhersehbar“. Kan und der US-Präsident Barack Obama wollen bei der Bekämpfung der Krise eng zusammenarbeiten. Die Einsatzkräfte versuchen unter kaum erträglichen Bedingungen, das AKW zu kühlen. Nach Experten-Einschätzung kann es Monate dauern, bis eine Kernschmelze endgültig abgewendet ist.

Hohe Strahlenbelatsung

Greenpeace-Messungen zeigten in dem 7000-Einwohner-Ort Iitate, 40 nordwestlich des Kraftwerks, eine Strahlenbelastung von bis zu zehn Microsievert in der Stunde. Um Tsushima seien sogar 100 Microsievert pro Stunde gemessen worden. Das teilte die Organisation am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Tokio mit.

Jan van de Putte, Strahlenexperte von Greenpeace: „Es ist für die Menschen eindeutig nicht sicher, in Iitate zu bleiben, vor allem für Kinder und schwangere Frauen. Sie könnten die maximal zulässige jährliche Strahlendosis in nur wenigen Tagen abbekommen.“ Die japanische Regierung hat bisher eine 20 Kilometer-Evakuierungszone um das Atomkraftwerk errichtet.

Langsame Stabilisierung

Die US-Regierung erwartet nur eine langsame Stabilisierung der Lage. „Derzeitige Informationen lassen vermuten, dass die Reaktoren sich langsam von dem Unfall erholen“, sagte der designierte Vize-Energieminister Peter Lyons am Dienstag vor einem Ausschuss des Senates in Washington. Nach Einschätzung der internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist die Lage in Fukushima weiter sehr ernst. Der Nachweis von Plutoniumspuren in Bodenproben aus der Umgebung des Atomkraftwerks könnte darauf hindeuten, dass eine „sehr kleine Menge“ des hochgiftigen Schwermetalls aus der Atomruine freigesetzt worden sein könnte.

Die Arbeiter in dem Katastrophen-Kernkraftwerk Fukushima sind zunehmend ausgebrannt und ihre Angst vor dauerhaften Gesundheitsschäden wächst. Das sagte ein Manager einer Vertragsfirma des Betreibers Tepco der Zeitung „Asahi Shinbun“. Zwar gingen die Einsatzkräfte immer wieder in die zerstörten Reaktorblöcke, um die Reaktoren zu kühlen und einen Super-GAU zu verhindern, doch seien die Arbeiter angesichts der endlosen Schwierigkeiten zunehmend nervöser. Man achte darauf, dass Tepco die Spezialisten nicht zu hohen Risiken aussetze, sagte der Manager, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Sorgenkind: Wetter

Sorgen bereitet derzeit auch das Wetter. Am Mittwoch werde der aufs Meer wehende Wind seine Richtung ändern. Dann tragen Böen die radioaktiven Partikel aus Fukushima in Richtung der Millionen-Metropole Tokio. „Dort steigt die Konzentration folglich an, allerdings deutlich verdünnt gegenüber der Ausgangsregion“, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorher. Am Donnerstag werde der Wind seine Richtung aber wieder Richtung Meer ändern.

Ein weiteres ungelöstes Problem ist das strahlende Wasser in der Atom-Ruine. Zwar ist das Wasser im Keller des Fukushima-Reaktors 1 deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo vom Mittwoch sank der Wasserstand auf die Hälfte. Eine Hauptaufgabe der Einsatzkräfte ist das Abpumpen des gesamten verseuchten Wassers, doch die Arbeiter wissen derzeit nicht, wohin mit der hochgiftigen Flüssigkeit aus Block 2 und 3, wie Kyodo meldete. Es fehlte an Tanks. Der französische Atomkonzern Areva wird fünf Nuklear-Experten ins Krisengebiet schicken. Sie sollen die japanischen Arbeiter dabei unterstützen, das radioaktiv verseuchte Kühlwasser aus den teilweise zerstörten Reaktorblöcken herauszupumpen.

Energie sparen

Angesichte der Energieknappheit erwägt die japanische Regierung die Einführung der Sommerzeit, damit große Unternehmen Energie sparen. Bisher hatte das Land die Sommerzeit nicht eingeführt. Nach dem Erdbeben, dem Tsunami und der Reaktorkatastrophe musste Tokio den Strom in einigen Regionen zeitweise abschalten. Experten befürchten eine anhaltende Energieknappheit.

Der Chef des japanischen Atom-Konzerns Tepco, Masataka Shimizu, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Tepco betreibt das Unglückskraftwerk Fukushima. Nach Angaben von Kyodo vom Mittwoch litt Shimizu an Bluthochdruck und Schwindelgefühlen.

Chili und Charme, Gesundheit und Ernährung, Jean-Paul Gaultier und „Miseler Wäin“: Gesundheit, Genuss, Mode, Livestyle – Daisy Schengens Welt als Journalistin ist bunt und quirlig, aber auch ernsthaft wissenschaftlich. Genauso wie der oft turbulente Alltag der zweifachen Mutter und leitenden Magazin-Redakteurin. Bevor sie an der „Geburt ihres dritten Kindes“ – dem Magazin-Heft, das jeden Samstag im Tageblatt erscheint – mitwirkte, arbeitete sie seit 2010 sechs Jahre lang als Online-Redakteurin, nach einer Station als Lokaljournalistin widmete sie sich dem Magazin.

Daisy Schengen ist gebürtige Bulgarin und heißt eigentlich Desislava Dimitrova. Ihr slawischer Vorname hat für mehr als einen Zungenbrecher gesorgt, sodass sie in Luxemburg beruflich wie privat schon immer Daisy Schengen heißt. Sie hat einen Magisterabschluss in Germanistik und Politikwissenschaft an der Universität Trier, ist verheiratet und Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Am besten vom Alltag abschalten kann sie beim Tanzen: Seit sie fünf ist, stehen ihre Füße nicht mehr still, mit ihrem Mann hat sie sich dem Tanz(-sport) verschrieben.

Daisy Schengen ist gebürtige Bulgarin und heißt eigentlich Desislava Dimitrova. Ihr slawischer Vorname hat für mehr als einen Zungenbrecher gesorgt, sodass sie in Luxemburg, beruflich wie privat, schon immer Daisy Schengen heißt. Sie hat einen Magisterabschluss in Germanistik und Politikwissenschaft an der Universität Trier, ist verheiratet und Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Am besten vom Alltag abschalten, kann sie beim Tanzen: seit sie Fünf ist, stehen ihre Füße nicht mehr still, mit ihrem Mann hat sie sich dem Tanz(-sport) verschrieben.

E-Mail: dschengen@tageblatt.lu

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn