In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Diese Woche bieten wir eine Mischung aus Jazz, kanadischem Post-Punk und Blues. Unsere Musikspezialisten haben sich die neuesten Alben von Ought, Preoccupations, Suuns, Melody Gardot und Jack White angehört.

Kanadas Visionen vom Post-Punk

von Jeff Schinker

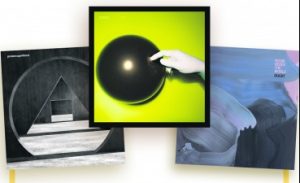

Kanada und Post-Punk mögen sich: Dieser Tage erscheinen mit neuen Alben von Ought, Preoccupations und Suuns (interessanterweise handelt es sich dabei allesamt um Bands, die in den letzten Jahren bei den „Congés annulés“ aufgetreten sind, was einem so einiges über die stilistische Ausrichtung der Programmierung dieses Sommerfestivals verrät) drei oft ausgezeichnete, wenn auch nicht revolutionäre Post-Punk-Alben, die das Genre subtil in jeweils drei verschiedene Richtungen entwickeln – und die Identität der jeweiligen Band weiter schärfen.

„Room Inside The World“ von Ought klingt einerseits reifer, andererseits aber auch weniger catchy und rau als noch der Vorgänger „Sun Coming Down“, auf dem ein Track wie der Opener „Men For Miles“ noch die Dringlichkeit und das Ungeschliffene der frühen Sonic Youth in einen zeitgenössischen Post-Punk-Kontext setzte. Wo Ought aber an dieser Dringlichkeit verlieren, gewinnen sie an Schönheit – falls man dies so bezeichnen kann, da Tim Beeler Darcy seit drei Jahren stolz darauf zu sein scheint, nicht wirklich singen zu können. Das tut der Qualität der Tracks aber keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase zeigt sich, wie gut dieser schiefe Gesang doch zu den (mittlerweile etwas weniger) dissonanten Gitarren passt.

Spätestens ab dem Moment, in dem Darcy auf „Disgraced In America“, dem zweiten Song der Platte, „Demarcation wears me thin/Demarcation does me in“ singt, hat sie einen gepackt, diese schiefe Platte, die mit dem Befund, dass im Post-Punk eigentlich schon alles (und meist zu viel) gespielt und gesungen wurde, schön gleichgültig umgeht und sich einfach darauf konzentriert, gute Songs zu schreiben. Wie zum Beispiel das schöne „Desire“, ein Song, der fast ein bisschen nach Nick Cave (speziell der Chorus mit den Backing Vocals) klingt. Oder „These 3 Things“, der an die poppigeren Songs von The Cure erinnert – und sowohl als Hommage wie auch als muntere Single funktioniert. Dass nicht jeder Song zündet und man die kantigeren Momente der Vorgänger etwas vermisst, sind angesichts der Qualität der Tracks dann eher Luxusbeschwerden.

Preoccupations hießen früher mal Viet Cong, mussten dann aber den Bandnamen wechseln. Ihr neues Album, vielleicht deswegen ganz lakonisch „New Material“ betitelt, ist vielleicht die zugänglichste, aber auch klassischste der drei neuen Post-Punk-Scheiben aus Kanada. Die Platte dauert ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, bietet schön kompakte Songs, die mit lebensfrohen Titeln wie „Decompose“, „Disarray“ oder „Doubt“ die thematische Richtung vorgeben – und die dann auch genau so klingen, wie man sich das vorstellt: Das Schlagzeug scheppert metallisch und schallend, die Gitarrenläufe sind dissonant und verspielt zugleich (siehe das Highlight „Disarray“), die krachigen Songs und dunklen Texte kontrastieren mit einprägenden Melodien und Synthieflächen, die von New Order ausgeliehen wirken. Preoccupations klingen immer noch nicht sonderlich innovativ, begeistern aber durch Einfallsreichtum und Songs, die angenehm schnell auf den Punkt kommen.

Bei den Suuns kling der Post-Punk fast wie eine avantgardistische Toninstallation, bei der das Konzept abhandengekommen ist. Wer sich noch an das Debüt der Band („Zeroes QC“) und das tanzbare „arena“ zu erinnern vermag, dem sei hier gesagt, dass von diesem Werk zwar noch die abstrakten, genäselten Vocals erhalten blieben sind, das Zugängliche auf „Felt“ aber einer ziemlich radikalen Dissonanz gewichen ist, die auf dem Opener „Look No Further“ durch einen schleppenden Beat und eine spärliche Instrumentierung ganz deutlich und stolz in den Vordergrund gerückt wird. Die Songs wirken manchmal wie ein verkopftes Manifest gegen Harmonie und Schönklang, wenn man ihnen allerdings etwas Zeit lässt, schälen sich einige schiefe Highlights aus dem minimalistischen Krach heraus: „Peace And Love“ könnte, nicht zuletzt dank des Murmelns von Sänger Ben Shemie, auch ein Song von den leider aufgelösten Clinic sein, der durch ein Saxofon-Solo etwas Licht in den dunklen Bandkosmos hineinlässt, „X-Alt“ ist für Suuns-Verhältnisse angenehm poppig und opfert das Sperrige einer tollen Melodie. „Watch You, Watch Me“ sowie „Baselines“ erinnern mit ihrer vertrackten Rhythmik und dem verzerrten Gesang an die jazzigen Elektro-Songs von Radiohead. In der Mitte der Platte jedoch schadet die Liebe zum Unheimlichen und zum Experimentellen zu oft dem Song, der dann lieblos dahinplätschert.

Anspieltipps: Disgraced in America, Desire (Ought), Disarray, Manipulation (Preoccupations), X-Alt, Peace and Love (Suuns)

Musik als Therapie

von Gil Max

Diese Platte ist kein Live-Album im herkömmlichen Sinn: Es ist weder die Aufnahme eines bestimmten Gigs noch eine Ansammlung der Performance-Highlights einer bestimmten Tournee. Es sind Momentaufnahmen aus Konzerten, welche die US-Jazzmusikerin Melody Gardot zwischen 2012 und 2016 auf dem europäischen Kontinent gegeben hat.

Gardots Karriere begann so ungewöhnlich wie tragisch: Im Jahr 2003 wurde sie von einem Auto erfasst und von dem schuldigen Fahrer schwer verletzt zurückgelassen. Als Therapieansatz schlug der Arzt, der Kopf und Wirbelsäule behandelte, der damals 19-jährigen Hobby-Pianistin vor, ihre eigene Musik zu machen. Mit vier Studio-Alben und zahlreichen Tourneen hat sich die Amerikanerin mittlerweile einen Status als kosmopolitische, vielseitige Sängerin von Weltrang erworben.

Für die Doppel-CD bzw. das 3-LP-Set „Live In Europe“ stellte Gardot persönlich die Stücke zusammen und sie widmet die Auswahl laut eigener Aussage „dem Feeling, der Nostalgie und der Erinnerung“. Nachdem sie sich durch über 300 Konzertaufnahmen gehört, jedes einzelne Solo, ja jede Note kritisch beurteilt habe, sei ihr plötzlich bewusst geworden, dass es nicht um „Best-Of-Perfektion und das eigene Ego“ gehen sollte und so habe sie schlussendlich die Aufnahmen mehr nach Gefühl als nach handwerklicher Qualität ausgewählt.

Das Resultat ist umwerfend: Es zeigt die ganze Spannweite von Gardots Musik, die von Jazz über Blues, Soul und Bossa Nova bis zu französischem Chanson reicht, in perfektem Sound. Es zeigt auch, welch hervorragender Band die Amerikanerin vorsteht und in welche Richtungen sie diese zu treiben vermag. Es gibt irre, ausufernde Improvisationen, die wahrlich nichts mehr mit Easy Listening zu tun haben. Allein die drei Anspieltipps bringen es zusammen auf 35 Minuten Spielzeit, in denen in jeder Sekunde musikalisch alles möglich ist.

Sollte dennoch jemandem die Musik nicht gefallen, so kann er sich immer noch am Cover erfreuen, das auch sehr hübsch geworden ist.

Anspieltipps: The Rain, March For Mingus, Morning Sun

Le ridicule ne tue pas?

von Jeff Schinker

Es gab eine Zeit, da war Jack White unantastbar. Mit seinen White Stripes galt er als Visionär des Garage- und Bluesrock. Die De-Stijl-Ästhetik, die schrägen Kostüme, die Videos trugen dazu bei, den Ruf eines exzentrischen, übertalentierten, hippen Musikers zu festigen. Als White dann als hyperaktiver Musiker auch noch die Pop-Rock-affinen The Raconteurs ins Leben rief, mit The Dead Weather ein Projekt zusammen mit Alison Mosshart ins Leben rief, Solo-Alben schrieb und es ihm dazu noch gelang, mit jeder Formation auf Begeisterung zu stoßen und zugegebenermaßen tolle Songs zu schreiben, wurde der Mann zur lebendigen Rock’n’Roll-Legende. Hyperaktiver war nur noch Omar A. Rodriguez-Lopez von The Mars Volta, der fast jeden Monat einfach mal ein Solo-Album aus dem Stegreif auf die Fangemeinde lässt. Aber der war stets zu sperrig, zu verkopft und zu ausufernd, damit der Vergleich mit White sinnvoll gewesen wäre.

Nun, bis zum heutigen Tag. Denn auf dem neuen Solo-Album „Boarding House Reach“, das für Jack-White-Verhältnisse lange auf sich warten ließ, gibt es sie wirklich: die ausufernden, progressiven, improvisierten Mars-Volta-Momente. „Hypermisophoniac“ z.B. übt mit Honky-Tonk-Piano-Riffs, Jacks Falsetto, bizarr klingenden Gitarren und einem Text über einen Bankraub mehr Dekonstruktion aus als die White Stripes es jemals vermuten ließen.

Überhaupt ist Whites neues Solo-Album ein bunter Reigen an improvisierten Klängen, an stilistischer Vielfalt. Loben kann man ihn für diesen Wagemut absolut, zumal hier definitiv auch gute Tracks vorhanden sind. Aber selbst bei den klassischen Rock-Tracks wie dem funkigen „Over And Over And Over“ scheint White keine Geduld zu haben und muss den Chorus unbedingt, ein bisschen wie bei seinem schwarzhumorigen Counterpart Jack Black, mit übertrieben hysterischen Background-Vocals schmücken.

Vielen wird dieses ausufernde, teils orientierungslose, teils aber auch angenehm verspielte Album einfach „too much“ sein, man ertappt sich durchaus, je nach Song und Laune Jack Whites Mut zu Neuem zu begrüßen oder sich sein klassischeres Songwriting wieder zurückzuwünschen. Für die Fans von Letzterem gibt es dafür immerhin am Anfang der Scheibe zwei relativ geradlinige Blues-Songs.

Anspieltipps: Connected By Love, Why Walk A Dog?, Over And Over And Over

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können