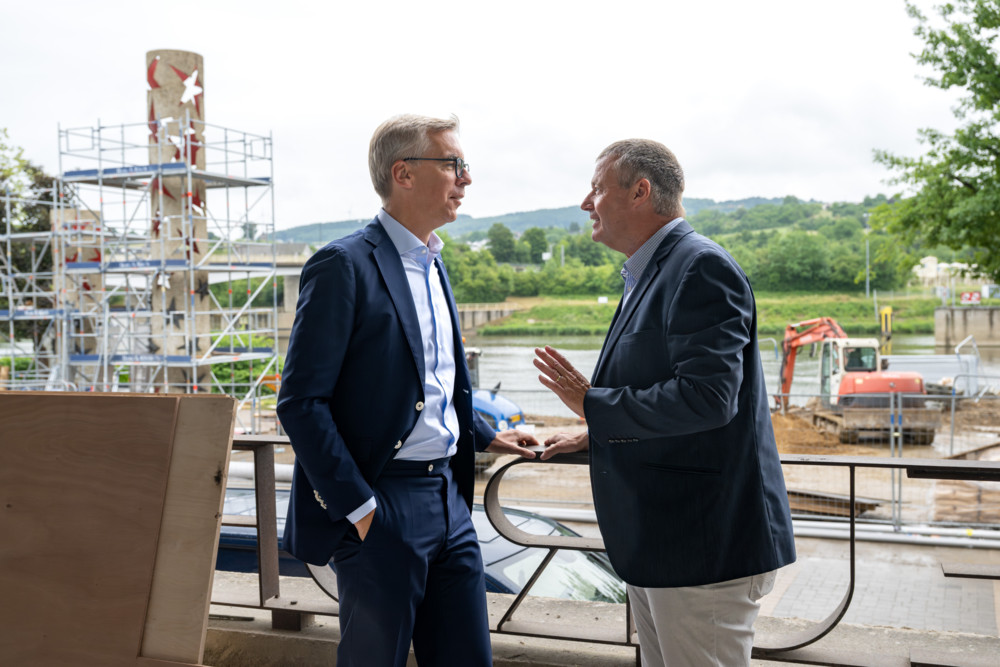

Der Ort des Gesprächs – wie könnte es anders sein – ist Schengen. Léon Gloden und Michel Gloden sind nicht nur politisch verbunden, sondern auch familiär: als „kleng Cousinen“. Der eine Bürgermeister, der andere Innenminister. Gemeinsam blicken sie über die Mosel, an der sie aufgewachsen sind. Nach Deutschland zur Linken, nach Frankreich zur Rechten. Regen fällt über das Dreiländereck. Der bunte Schriftzug „Schengen is alive“ trotzt dem Grau.

„Als überzeugtem Europäer tut es mir weh, dass wir heute so über Schengen reden müssen“, sagt Innenminister Léon Gloden. „Gerade deshalb kämpfe ich umso entschlossener für das, was Schengen ausmacht: offene Grenzen, ein vereintes Europa.“ Auch Michel Gloden, Bürgermeister von Schengen, spürt die Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung: „Es ist schade, dass der Begriff ‚Schengen‘ heute oft negativ belegt ist – auch in den Medien. Dabei wird vergessen, dass diese Idee eine der größten Errungenschaften Europas in den letzten Jahrzehnten ist.“

Seit Wiedereinführung von Grenzkontrollen in Deutschland stehen die beiden Glodens in noch engerem Austausch. Mal am Telefon, mal persönlich, bei Anlässen entlang der Mosel. So auch am Abend des 12. Juni. Als Léon Gloden mit Amtskollegen und EU-Kommissar Brunner nach Schengen kommt, ist Michel Gloden mit dabei – ein symbolischer Schulterschluss zwei Tage vor der Jubiläumsfeier. Er wisse zu schätzen, sagt der Bürgermeister, dass der Minister seit Monaten großen Einsatz für Schengen zeige.

„Grenzen nur fürs Navi“

Beide erinnern sich gut an die Zeit vor Schengen, als Grenzkontrollen zum Alltag gehörten. „Das Leben in der Region hat sich durch das Abkommen grundlegend verbessert“, sagt Michel Gloden. „Früher fuhr man viel seltener nach Deutschland oder Frankreich. Nach Trier zu fahren, war schon fast außergewöhnlich. Heute pendeln die Menschen ganz selbstverständlich über die Mosel. Das Wort ‚Grenze‘ ist fast aus dem Wortschatz verschwunden.“ Gerade deshalb sei die Pandemie für viele ein Schock gewesen, so der Bürgermeister: „Plötzlich hieß es wieder: ‚Wir fahren über die Grenze.‘ Das darf nicht sein. Wir leben hier in einer Region, die durch den Fluss verbunden ist – nicht getrennt.“

„Wir sind Teil einer Großregion“, sagt Léon Gloden: „Das ist nicht nur geografisch, sondern auch politisch entscheidend. Wir dürfen nicht zulassen, dass wieder Grenzen in den Köpfen entstehen. Wenn überhaupt, dann sollten Grenzen nur noch auf dem Navi auftauchen.“

Als wir uns für unser Gespräch an der Esplanade in Schengen treffen, laufen die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten am 14. Juni auf Hochtouren. Eine Absage kommt nicht infrage – warum auch? Doch was bedeutet es in diesen Zeiten, den 40. Jahrestag des Schengener Abkommens zu feiern?

Getrübte Vorfreude

Dieser Tag ist eine wichtige Verabredung, so Michel Gloden: „Er erinnert uns und die Welt daran, wie bedeutsam das Schengen-Abkommen ist, wie essenziell die Freiheit, durch Europa zu reisen, ohne sich ständig ausweisen zu müssen. Die Menschen, die täglich nach Schengen kommen, zeigen uns, wie sehr sie gerade diese Reisefreiheit schätzen.“

„Wäre der 40. Jahrestag vor zwei Jahren gewesen, hätten wir eine ganz normale Feier gehabt – vielleicht mit Sonntagsreden über Schengen und Europa. Gerade deshalb ist es jetzt umso wichtiger, gemeinsam zu feiern und nach außen zu zeigen: Wir stehen zu Schengen. Für uns ist das bedeutend – und für ganz Europa erst recht“, so Léon Gloden.

Die Vorfreude auf 40 Jahre Schengen ist getrübt, seit Deutschland wieder Grenzkontrollen eingeführt hat. Für den Innenminister sind diese Kontrollen ein Rückschritt: „Sie widersprechen dem Geist von Schengen, dem Geist Europas. Schengen ist eine große Errungenschaft, die mich schon in meiner Jugend geprägt hat. Etwas, das die Menschen täglich spüren und leben. Das darf nicht infrage gestellt werden. Deshalb hat die Regierung beschlossen, am 14. Februar offiziell Beschwerde bei der Europäischen Kommission gegen diese Kontrollen einzureichen.“ Eine Liebesbotschaft an Deutschland war das nicht.

Rechtlich sind die Kontrollen offenbar nicht unanfechtbar, wie jüngst ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zeigte. Kommentieren möchte Léon Gloden das Urteil über Rückweisungen nicht. „Wir leben in einem Rechtsstaat, und die Entscheidungen der Gerichte sind zu respektieren. Bürger müssen die Rechtsprechung akzeptieren – und die Politiker ebenso. Ich gehe davon aus, dass dies auch in die Evaluation der Europäischen Kommission nach unserer Beschwerde einfließen wird.“ Auch andere Nachbarländer sind wenig begeistert von den Kontrollen – etwa Frankreich am Grenzübergang Straßburg-Kehl. Die Schweiz zieht ebenfalls nach. „Das alles wird die Kommission berücksichtigen müssen.“ Die deutsche Hartnäckigkeit erklärt Gloden vor allem mit innenpolitischen Gründen: „Es geht darum, sich gegenüber der AfD zu profilieren. Aber ich finde es falsch, dass das auf Kosten eines so großen Projekts wie Schengen geschieht.“

„Schengen lebt“

„Als Gemeinde sind wir kategorisch gegen Grenzkontrollen“, sagt Bürgermeister Gloden. „Die Menschen hier sehen keinen Sinn darin und haben kein Verständnis dafür.“ In den letzten Wochen und Monaten ist oft zu hören, Schengen sei tot – nicht alive. Muss man das wirklich so sehen? „Ich wehre mich vehement dagegen, dass Schengen tot sei. Das ist es nicht – und dafür stehen wir als kleine Ortschaft hier in der Moselregion.“

Für Léon Gloden ist die Grundlage des Problems eindeutig die Immigrationspolitik: „Deshalb habe ich immer gesagt, und viele andere auch, dass die Außengrenzen der EU besser kontrolliert werden müssen. Nur so können wir der illegalen Migration und den Schleuserbanden effektiv das Handwerk legen. Es muss etwas geschehen. Darum gilt es jetzt, den neuen EU-Pakt, also die Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, schnell umzusetzen, um die Flüchtlingsströme besser steuern zu können. Dafür steht Luxemburg.“

Doch der harte Kurs in Deutschland stößt offenbar auch auf Zustimmung. Musste die Politik nicht einfach so handeln? „Deutschland hätte es anders angehen können“, meint der Innenminister. „Keine Kontrollen direkt an den Grenzen, sondern eher, wie die Franzosen, sporadische Kontrollen weiter im Landesinnern.“ Über solche Kontrollen einige Kilometer hinter der Grenze werde auf Polizeiebene zwischen beiden Ländern gesprochen, heißt es.

Wir haben in Brüssel für einen Wow-Effekt gesorgt

„Wir wissen, dass wir ein kleiner Player sind“, sagt Michel Gloden: „Aber wir haben genug Mut und Ausdauer, immer wieder mit unseren Nachbargemeinden auf die Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Ich bin überzeugt, wenn wir gemeinsam hier in der Grenzregion etwas tun, dann landet das auf den richtigen Schreibtischen. Wir wissen aber auch, dass die deutsche Politik nicht im Saarland gemacht wird, sondern in Berlin. Das ist weit weg, und ich habe den Eindruck, dass dort oft das Verständnis für die Probleme eines kleinen Bundeslandes oder einer Grenzregion fehlt. Das war auch schon bei Covid so. Man unterschätzt wohl, welchen Einfluss die deutsche Hauptstadt hat. Wenn wir erreichen, dass die Kontrollen weiter ins Land rücken, haben wir zumindest etwas für die Pendler getan, die unter der aktuellen Situation am meisten leiden.“

Die Luxemburger Einwände zeigten durchaus Wirkung, sagt Léon Gloden: „Die Deutschen waren schon erstaunt, dass Luxemburg sich überhaupt traute, offiziell bei der Kommission Beschwerde einzureichen. Das hat in Brüssel für einen echten ‚Wow-Effekt‘ gesorgt.“

Ob Menschen an der Schengen-Grenzbrücke im Dorf oder an der Autobahn bereits zurückgewiesen wurden, können Bürgermeister und Innenminister nicht sagen. Wohl auch, weil es nicht erfasst wird. Es heißt aber, dass an neuen Abkommen gearbeitet wird – über die Zusammenarbeit der Polizeikräfte auf beiden Seiten und den Umgang mit Flüchtlingen.

Zuversichtlich nach vorn

Ist die Rückkehr zu einem echten Schengenraum möglich? „Dranbleiben, dranbleiben“, sagt Léon Gloden. „Auch wenn Schengen zurzeit ein paar Risse hat, müssen wir umso entschlossener kämpfen und zeigen, dass wir zu Europa stehen.“

„Wir arbeiten als Gemeinde, genauso wie die Regierung, Tag für Tag daran. Deshalb bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird“, fügt Michel Gloden hinzu. Einig sind sich beide darin, dass die Zeit nicht zurückgedreht werden kann. „Wenn man den Kontrollen etwas Positives abgewinnen möchte, dann ist es, dass den Menschen bewusster geworden ist, was Schengen wirklich bedeutet“, so Léon Gloden.

Ich freue mich, die Welt in Schengen zu empfangen

Bei ihm und Michel Gloden scheint der Optimismus zu überwiegen: „Am 14. Juni feiern wir Schengen mit einer großen Party.“ „Und ich freue mich, an diesem Tag die Welt in Schengen zu empfangen“, ergänzt Michel Gloden.

De Maart

De Maart

Aussengrenzen der EU sind auf jeden Fall zu kontrollieren.Doch wenn dieses nicht ordentlich getan wird und das scheint mir der Fall, dann sind Ländergrenzen zu kontrollieren.

Gehoert Gloden wieder zu den Guten ? Ist noch nicht so lange her , da war Petit Leon der Leibhaftige persoenlich .

Ma kann uns erzählen was man will die Risse im Abkommen deuten schon darauf hin dass es einfach an Bedeutung verlieren wird und die Grenzen wieder da sind....