„In der Woche nach dem 7. September [1943] trafen Familientransporte mit Juden aus Theresienstadt ein. Es war für uns ganz unverständlich, dass dies[e] Transport[e] eine noch nie dagewesene Ausnahmestellung genoss[en]. Die Familien wurden nicht getrennt, kein Einziger kam zur sonst selbstverständlichen Vergasung. Ja, sie wurden gar nicht geschoren und wurden so wie sie gekommen sind, Männer, Frauen und Kinder zusammen, in einem abgestellten Lagerabschnitt untergebracht und durften sogar ihr Gepäck behalten. Die Männer mussten nicht zur Arbeit, für die Kinder wurde sogar eine Schule […] gestattet […]. Sie wurden lediglich durch ihren ‚Lagerältesten‘ einem reichsdeutschen Berufsverbrecher namens Arno Böhm […] in unerhörter Weise schikaniert. Unsere Verwunderung ist noch gestiegen, als wir nach einiger Zeit das offizielle Verzeichnis dieses Transportes zu sehen bekamen, dessen Aufschrift lautete: ‚SB-Transport tschechischer Juden mit 6 monatl. Quarantäne‘ (Anm. d. Verf.: SB = ‚Sonderbehandlung‘, ein Tarnwort für Exekution).“2

Täuschungsmanöver

Anfang September 1943 wurden im Ghetto Theresienstadt die bis dato zwei größten Transporte nach Auschwitz zusammengestellt, die das Ghetto am 6. September verließen und am 8. September im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ankamen. Sie bekamen die Bezeichnungen Dl und Dm. Den Menschen wurde gesagt, sie kämen zum Arbeitseinsatz und würden mit ihren Familien zusammenbleiben. Nach offiziellen Angaben waren auf dem Transport Dl 2.479 Deportierte und auf dem Transport Dm 2.528, insgesamt also 5.007 Deportierte.3 In der gesamten Bestehungsperiode des Ghettos wurden nur einmal so viele Menschen an einem Tag deportiert. Auch in Auschwitz war es das erste Mal, dass ein sogenannter „Judentransport“ nicht einer Selektion unterworfen wurde.4

Die am 8. September 1943 aus Theresienstadt angekommenen Menschen wurden registriert, jeder bekam eine Häftlingsnummer und sie wurden in das sogenannte „Familienlager“ eingewiesen, ein Lagerabschnitt mit der Bezeichnung BIIb, der fern von den Krematorien gelegen war. Von diesen mehr als 5.000 Menschen kamen 26 aus Luxemburg (s. Kasten). Ihnen wurde das „Privileg“ eines sechsmonatigen Todesaufschubs gewährt. Die schwangeren Frauen durften entgegen aller Regel ihr Kind austragen. Im Normalfall wurden schwangere jüdische Frauen direkt vergast, was in manchen Fällen dazu führte, dass in der Gaskammer während des Todeskampfs die Geburt einsetzte.5

Gründe für diese „privilegierte“ Behandlung waren einerseits der Versuch, den bereits weit verbreiteten Gerüchten entgegenzuwirken, die Deutschen würden die Juden in Auschwitz und anderen Lagern massenweise ermorden und, andererseits, im Falle eines Besuches des Internationalen Roten Kreuzes in der Lage zu sein, einige „normalaussehende“ Juden und Jüdinnen vorführen zu können.

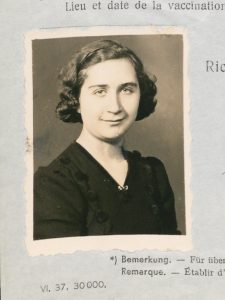

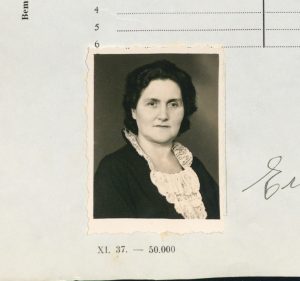

Es ging auch darum, den noch im Ghetto Theresienstadt lebenden jüdischen Menschen das Vertrauen zu geben, ihren Glaubensgenossen und -genossinnen würde es gut gehen. Zu diesem Zweck wurden die Insassen des Familienlagers angehalten, in regelmäßigen Abständen Postkarten nach Theresienstadt und an Freunde und Bekannte zu senden, mit Standardangaben, sie seien in Gedanken bei der Familie, und die Verwandten sollten doch bitte Nachricht geben und Päckchen senden. Die Häftlinge durften als Absende-Ort nicht „Auschwitz“ angeben, sondern: „Arbeitslager Birkenau, bei Neu-Berun, Oberschlesien“. Dem Verfasser liegen Kopien solcher Karten von Irma Geiershöfer-Reinhard, Alma und Josefine Gottlieb sowie von Renée Cerf vor (s. Kasten).

In Theresienstadt brachte niemand „Birkenau“ mit Auschwitz in Verbindung, und in Luxemburg schon gar nicht. Die bereits eingangs zitierten geflüchteten Häftlinge Wetzler und Vrba berichteten, dass es eigentlich eine Gemeinde mit der Bezeichnung „Birkenau“ gar nicht gab und dass die Lokalbevölkerung dieses Gebiet, das 4 km vom Lager Auschwitz entfernt lag, „Rajska“ nannte. „Von Neu-Berun, das wir unbegreiflicherweise als Poststelle angeben mussten, haben wir nie etwas vernommen. Diese Stadt dürfte 30-40 km von Birkenau entfernt sein“, schreiben Wetzler und Vrba.6 Da noch Monate nach ihrer Abfahrt Verwandte und Bekannte im Ghetto Theresienstadt positive Nachrichten aus „Birkenau“ bekamen, entstand bei ihnen der Eindruck, das sei ein gutes Arbeitslager und sie ließen sich nun auch „beruhigt“ dorthin deportieren.

Der SS-Schwindel hielt nur insgesamt zehn Monate an. Die Eingelieferten vom 8. September 1943, die sechs Monate später noch am Leben waren, wurden in der Nacht vom 8. zum 9. März 1944 den Gaskammern zugeführt, insgesamt 3.791 Personen. Die Mehrheit der späteren Ankömmlinge – insgesamt kamen sieben Transporte aus Theresienstadt mit 17.419 Personen in Auschwitz an, die für das Familienlager bestimmt waren – wurden bei der endgültigen Liquidierung dieses Sonderlagers am 10. und 11. Juli 1944 in den Gaskammern ermordet. Gemäß der Verfasserin des Kalendariums der Ereignisse in Auschwitz-Birkenau, Danuta Czech, waren das noch rund 7.000 Personen.7 „Um den verbrecherischen Plan zu vertuschen, das Familienlager der Juden aus Theresienstadt […] zu liquidieren, ordnet die Lagerleitung eine Selektion an. In deren Verlauf selektiert SS-Lagerarzt Mengele 3.080 junge, gesunde und arbeitsfähige Frauen, Männer und Jugendliche“, schreibt Czech.8

Der Lagerkommandant von Auschwitz, Rudolf Höss9, hat 1947 anlässlich des gegen ihn in Polen geführten Prozesses zugegeben, „dass es sich bei der Transportbezeichnung ‚SB mit sechsmonatiger Quarantäne‘ um ein Täuschungsmanöver gehandelt habe“.10

In der Folge befassen wir uns mit der Ermordung der Juden und Jüdinnen, die bei Ablauf der Quarantäne vergast wurden, und basieren die Schilderung auf die wohl detaillierteste Berichterstattung über dieses Massaker, die Aufzeichnungen des Zeitzeugen Salmen Gradowski.11

Zwangsarbeiter des Todes

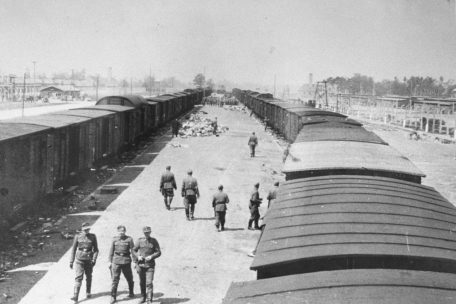

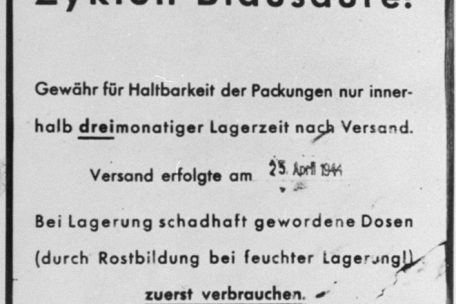

Salmen Gradowski gehörte in Auschwitz-Birkenau zu dem sogenannten Sonderkommando (SK), d.h. zu derjenigen Gruppe von Zwangsarbeitern, die direkt im Gaskammer-Komplex, auch Krematorium12 genannt, tätig waren. Sie begleiteten die Opfer in den als Bad getarnten Bereich „Auskleideraum-Gaskammer“. Sie mussten die Stahltüren der Gaskammer verriegeln und nach dem Tötungsvorgang durch das Giftgas Zyklon B, das von einem SS-Mann vom Dach aus in einen Schacht, der in die Gaskammer führte, geschüttet wurde, die Leichen aus den Gaskammern herauszerren. Dann mussten sie alles aus den Körpern der Leichen herausnehmen, das einen Wert darstellte (Haare der Frauen, Goldzähne, Prothesen). Anschließend mussten sie die Leichen in den Krematorien verbrennen und danach die Asche vergraben oder in den Fluss Weichsel streuen. Parallel dazu mussten SK-Männer die Gaskammern reinigen, damit die nächste Gruppe von Opfern in einem klinisch sauberen Raum ermordet werden konnte. Wenn die Krematorien überlastet waren, mussten die SK-Männer die Leichen im Freien verbrennen (s. Foto). Für diese abscheuliche Arbeit wählte die SS hauptsächlich Juden aus.

Der in der polnischen Stadt Suwalki geborene und in einer religiösen jüdischen Familie aufgewachsene Salmen Gradowski wurde im Dezember 1942 mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert. Er war der einzige, der für die Zwangsarbeit ausgewählt wurde, alle anderen Familienangehörigen, seine Frau Sonye, seine Mutter Sore, seine Schwester Ester-Rockhl, seine Schwester Libe, sein Schwiegervater Refoel und sein Schwager Volf, wurden am 8. Dezember 1942 vergast und verbrannt.13

Gradowski gehörte dem SK bis zu seinem Tode am 7. Oktober 1944 an. Er erlebte die Ermordung von Hunderttausenden jüdischen Frauen, Kindern und Männern und war u.a. direkter Zeuge der Ermordung der Häftlinge des „Theresienstädter“ Familienlagers am 8./9. März 1944, die Gegenstand dieses Artikels ist, sowie der massiven und kontinuierlichen Ermordung der ungarischen Juden zwischen Mai und Juli 1944.14 Er war auch Zeuge der Auflösung des sogenannten „Zigeuner-Familienlagers“ und der Vergasung der restlichen 2.897 Frauen, Männer und Kinder dieses Lagers15 in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944.

Die Männer des SK arbeiteten in Tag- und Nachtschichten. Eine Schicht dauerte zwölf Stunden. Sie kamen nur selten mit anderen Häftlingen in Kontakt. „Die Leute des Sonderkommandos wohnten abgesondert. Man hatte auch schon wegen des fürchterlichen Geruchs, der von ihnen ausging, wenig Verkehr. Sie waren immer dreckig, ganz verwahrlost, waren ganz verwildert und ungemein brutal und rücksichtslos“, berichten Wetzler und Vrba.16 Nach Kalisky sollen sich die Konditionen der SK-Männer in der letzten Phase, Mai bis Anfang Oktober 1944, etwas verbessert haben, als Wetzler und Vrba (s. Anm. 2) das Lager bereits verlassen hatten.17

Einige dieser „Arbeiter des Todes“ versuchten, in der unbeschreiblichen Hölle von Auschwitz-Birkenau ihre Menschlichkeit dadurch zu bewahren, dass sie über den grausamen industriellen Massenmord von Hunderttausenden wehrlosen Menschen unbedingt Zeugnis ablegen wollten. Damit dieser Plan gelang, musste über den kleinen Kreis der Schreiber hinaus eine ganze Organisationskette innerhalb des SK funktionieren.18

Diese mutigen Männer hielten sich durch einen doppelten Willen zum Widerstand am Leben: Einerseits sahen sie es als ihre Aufgabe an, der Außenwelt mitzuteilen, was sich in der Todesfabrik Auschwitz-Birkenau abspielte. Dies kann man als geistigen Widerstand gegen die Barbarei verstehen. Anderseits organisierten sie innerhalb des Sonderkommandos eine Widerstandsgruppe, die zu gegebenem Zeitpunkt mindestens ein Teil der Tötungsanlagen zerstören sollte.

Auf dem Höhepunkt der Vernichtung in Auschwitz-Birkenau, im Sommer 1944, waren insgesamt 900 Männer im Sonderkommando beschäftigt.19

Die SK-Männer lebten in der „Gewissheit ihres baldigen Todes, denn sie waren die einzigen Gefangenen, die das Ausmaß der Vernichtung und sämtliche Details des Tötungsprozesses kannten“, schreibt Kalisky. Da die SS sehr darauf bedacht war, alle Spuren ihrer Verbrechen zu tilgen, war es für die Angehörigen des SK bloß eine Frage der Zeit, wann sie selbst ermordet werden würden. Nach mehreren verpassten Gelegenheiten, einen Aufstand durchzuführen, insbesondere im Sommer 1944, sah die Widerstandsgruppe, der Grabowski angehörte, Anfang September 1944 ihre letzte Chance, sich den Barbaren zu widersetzen. Zu dem Zeitpunkt verdichtete sich nämlich das Gerücht der baldigen Liquidierung des Sonderkommandos. Der Aufstand, dem Grabowski zum Opfer fiel, fand schließlich am 7. Oktober 1944 statt. Dabei wurde das Krematorium IV teilweise zerstört. Nach Kalisky waren am 9. Oktober 1944 nur noch 212 Angehörige des Sonderkommandos am Leben.20

Gradowski schrieb seine Aufzeichnungen in jiddischer Sprache und vergrub sie in mit Wachs versiegelten Flaschen an verschiedenen Orten des Lagers. Sie wurden nach dem Krieg stückweise gefunden und zu einem Gesamtmanuskript zusammengelegt. Die deutsche Fassung kam im Jahre 2019 bei „Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag Berlin“ heraus.

Nächtlicher Massenmord

In den weiteren Ausführungen basieren wir uns hauptsächlich auf den Teil des Zeugenberichts von Gradowski, der den Titel „Der tschechische Transport“ trägt.21

Der Berichterstatter wendet sich direkt an seinen Leser und spricht ihn als „freien Bürger der Welt“ an. Er glaubt nicht, dass er selbst noch einmal das Geschriebene werde lesen können und betont, dass er „nur einen Teil, ein Minimum dessen, was sich in der Hölle Birkenau-Auschwitz abgespielt hat“ übermitteln kann.

Als religiöser Mensch bringt er die Ermordung der Juden und Jüdinnen in jener März-Nacht mit dem jüdischen Fest Purim in Verbindung (s. Anm. 1), das im Jahr 1944 auf den 9. März fiel, ein Tag vor Vollmond. Deshalb ist auch am Anfang des Berichts viel die Rede von der „Mondin“, die diese schreckliche Nacht erhellte.22 Gradowski wusste, dass die Nazis für große Massaker oft jüdische Feiertage auswählten. Das hat auch Jehuda Bauer festgestellt und geschrieben, die Deutschen seien „gut vertraut mit dem jüdischen Kalender gewesen“.23

Gradowski berichtet, dass die Männer des Sonderkommandos bereits einige Tage vor der Massenermordung erfahren hätten, „dass ‚sie‘ zu ‚uns‘ kommen“. Die Öfen hätten „drei Tage nacheinander gebrannt, sich vorbereitet, ihre Gäste aufzunehmen“.

Allerdings sei seiner Beobachtung nach das Massaker „von einem Tag auf den anderen verschoben worden“. Was das wohl zu bedeuten habe? Da die betroffenen Opfer bereits seit September 1943 im Lager lebten und genau im Bilde waren, was sich dort abspielte, lag die Vermutung nahe, dass sie sich vielleicht ihrer Ermordung widersetzen würden. Das wäre natürlich für die Widerstandsgruppe im Sonderkommando eine ideale Gelegenheit gewesen, sich dem Aufstand anzuschließen.

Wetzler und Vrba haben berichtet, dass tatsächlich solche Pläne im Familienlager existiert haben sollen, dass es aber schließlich keinen Widerstand gegeben habe. „Die Jugend fuhr singend in den Tod“, schrieben sie, und: „Die Männer des Sonderkommandos, die entschlossen waren, mitzutun, haben vergeblich gewartet.“24

Die Opfer selbst schöpften Gradowski zufolge aus der Verzögerung der Massenhinrichtung neue Hoffnungen. Sie sollen darin ein „Zeichen“ gesehen haben, die „Macht“ habe sie vielleicht „von dem allgemeinen ‚Judengesetz‘“, also der zwangsläufigen Ermordung, ausgenommen. Hatten sie doch so lange geglaubt, mit ihren Familien hier zu überleben und befreit zu werden.

Wie Schafe zur Schlachtbank

Die Verzögerung rührte allerdings möglicherweise daher, dass die Deutschen Wind von einem geplanten Aufstand bekommen hatten, und deshalb dieses Massaker besonders gut vorbereiteten. Das habe die Männer vom SK sehr überrascht, bemerkt Gradowski. Noch nie seien solche „Vorsichtsmaßnahmen“ getroffen worden, obwohl bei ihnen bereits „Hunderttausende junge, kräftige, blutvolle Leben durchgegangen“ seien. Aber Widerstand habe es nie gegeben, „alle gingen sie wie Schafe zur Schlachtbank“.25 Doch für ihn gab es noch einen weiteren Grund für die Aufschiebung: Die Opfer sollten „am Mittwoch in der Nacht“ umgebracht werden, „wenn bei den Juden Purim sein würde“.26

Um keine Unruhe aufkommen zu lassen, gaben sich die Deutschen die größte Mühe, die Opfer bis zum Schluss zu täuschen, sie würden in ein Arbeitslager ins Reichsinnere gebracht werden. Deshalb wurden Czech zufolge am 7. März 1944 „alle Gesunden und Arbeitsfähigen“ vom Familienlager BIIb ins „Quarantänelager BIIa nach Birkenau verlegt“. „Zunächst führt man die Männer hinüber und bringt sie in gesonderten Blöcken unter, später werden auch die Frauen hinübergeführt und in andere Blöcke einquartiert. Man erlaubt ihnen, ihre gesamte Habe mitzunehmen, die sie in Kisten und Koffern aus Theresienstadt mitgebracht haben. Im Quarantänelager wird für diese Zeit eine Blocksperre angeordnet“, schreibt Czech.27 Die kleinen Kinder durften bei ihren Müttern bleiben.

Die Opfer seien in „kalten, finsteren Baracken eingesperrt“ worden, „deren Türen man mit Brettern vernagelt“ habe, „wie Käfige“, schreibt Gradowski. Er beschäftigt sich auf mehreren Seiten damit, was die verängstigten Opfer wohl in den letzten 24 Stunden ihres Lebens in diesen „Käfigen“ gefühlt haben mögen, denn für ihn mussten sie doch schon ahnen, was ihnen bevorstand. „Auch die ganz kleinen Kinder, die bei ihren Müttern sind, fühlen und spüren die nahe Katastrophe. Ihre kindliche Intuition lässt sie Schreckliches ahnen“28, schreibt Gradowski. Er ist empört darüber, dass die „Macht“ auch noch am Tag vor der Ermordung die Familien auseinandergerissen hat. Damit hätten „die gemeinen Bestien und Teufel“ die Opfer „vor dem Tod mit einer neuen Sorge belastet und betäubt“.29

Für diese außergewöhnliche Massenermordung von Lagerinsassen waren 140 Mann des Sonderkommandos eingeplant, darunter Salmen Gradowski. Von deutscher Seite müssen, Gardowskis Schilderungen zufolge, am Abend, als der industrielle Tötungsvorgang begann, also am 8. März 1944, sowohl zahlreiche, schwerbewaffnete SS-Männer als auch Ordnungspolizei – er spricht von „grünen Uniformen“ – und Wehrmacht eingesetzt worden sein. „Da marschieren Soldaten in Helmen. Und reichlich bewaffnet, als kämen sie auf ein Schlachtfeld“, schreibt er. Dies sei das erste Mal gewesen, dass nachts Militär kam; das Lager sei in einen regelrechten Kriegszustand versetzt worden. Gekommen seien auch andere Lagerhäftlinge, Deutsche und Polen, „die sich freiwillig erboten haben, bei dem Fest zu helfen“.30

Und auf welchen Feind hatte sich die NS-Macht an diesem für die Juden „heiligen“ Abend vorbereitet? Gradowski gibt dem Leser seine Antwort: „Weißt Du, gegen wen sie jetzt zum Kampf rüsten? – Gegen unser Volk Israel. Bald werden jüdische Mütter mit kleinen Säuglingen an der Brust oder älteren Kindern an der Hand kommen und werden erschrocken und hilflos zu den ‚Schornsteinen‘ schauen. Von den Autos werden junge frische Mädchen springen und auf eine Mutter oder eine Schwester warten, um gleich zusammen in den Bunker zu gehen“, schreibt Gradowski.31 Vor diesen harmlosen, verängstigten, wehrlosen Menschen hatte die NS-Macht Angst. Angst davor, einer könnte sich zur Wehr setzen!

Opfer aus Luxemburg

Wir erinnern uns an 26 Juden und Jüdinnen, die am 28. Juli 1942 beziehungsweise am 6. April 1943 von Luxemburg nach Theresienstadt und von dort am 6. September 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. Ihnen wurde ein sechsmonatiger Todesaufschub gewährt.

Cahen-Bonem Ernestine (*1886)

Cerf-Rheims Eugénie (*1887)

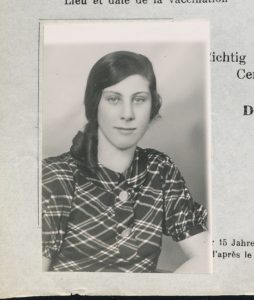

Cerf Renée (*1915)

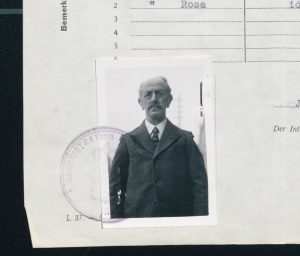

Feiner Henri (*1878)

Feiner-Simon Sophie (*1877)

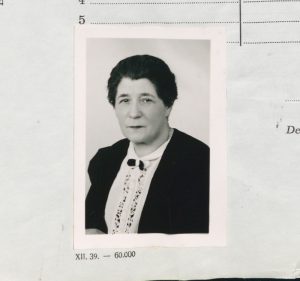

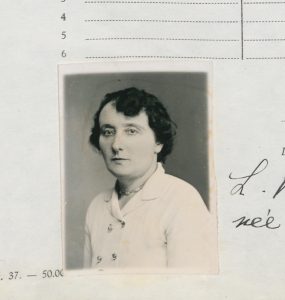

Geiershöfer-Reinhard Irma (*1884)

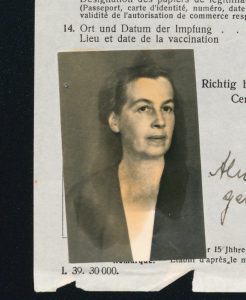

Gottlieb Alma (*1906)

Gottlieb Joséphine (*1884)

Hayum Felix (*1883)

Hayum-Ermann Frieda (*1886)

Jad Chinny (Chuna) (*1886)

Jad-Weinstock Eugénie (*1891)

Jad Halina (*1922)

Joseph-Richard Bertha (*1881)

Meyer Delfine (*1875)

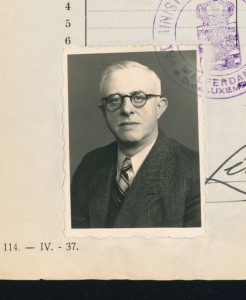

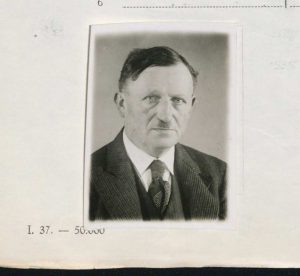

Muller Edouard (*1875)

Muller-Israel Lucie (*1889)

Rauch-Fuchs Alice (*1885)

Salomon-Wolff Hélène (*1875)

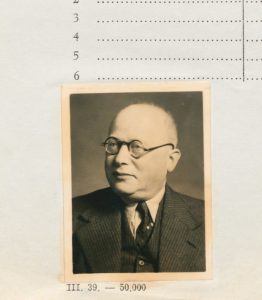

Salomon Léon (*1881)

Salomon-Hertz Caroline (*1892)

Salomon Margot (*1922)

Salomon Sonja (*1926)

Schatzmann-Kahn Lilly (*1902)

Stilgebauer-Lust Hilda (*1890)

Wertheimer-Weil Frieda (*1878)

Singend in den Tod

Als die Opfer endlich da waren, standen sie im Auskleideraum zum ersten Mal ihren „jüdischen Brüdern“ vom Sonderkommando gegenüber, die sie nun auf den letzten Metern ihrer Lebensreise in die Todeskammer begleiten mussten. Diese durften ihnen nichts von dem Schwindel mit dem Bad sagen und mussten sie anweisen, sich auszuziehen. Wenn das nicht schnell genug ging, wurden die Opfer von SS-Männern mit Stöcken geschlagen.

Gradowski beschreibt die herzzerreißende Szene der ersten Begegnung mit den Opfern mit größtem Einfühlungsvermögen im Detail. „Wir haben uns mit ihnen getroffen, wir sehen uns versteinert an. Sie begreifen alles, wissen schon, dass da kein Bad ist, dass vielmehr dieser Saal der Korridor ist, der zum Grab führt“32, schreibt er. Eine Frau soll sie gefragt haben: „Sagt, ihr Brüder, wie lange dauert der Tod?“

Ununterbrochen sollen Lastwagen mit Opfern gekommen sein. Im Auskleideraum sollen sich zunächst dramatische Szenen abgespielt haben. Nackte sollen aus den Reihen ausgebrochen sein und „in wildes Weinen und Schreien“ verfallen sein. Kinder sollen nach ihren Müttern gesucht haben und wenn sie sie fanden, sie umarmt und geküsst haben, einige Minuten vor dem Tod, glücklich, dass sie wieder zusammengekommen sind.

Als alle nackt ausgezogen und reihenweise aufgestellt waren, soll eine gewisse Ruhe eingetreten und etwas Außergewöhnliches passiert sein. Die Frauen sollen hintereinander die Internationale, die HaTikvah33, dann die tschechische Nationalhymne und schließlich das Partisanenlied gesungen haben. Die Mörder hätten wie erstarrt dagestanden und nicht verstanden, wie todgeweihte Menschen „anstatt zu klagen und ihre verlorenen jungen Leben zu beweinen – singen, in Gesang ihre Stimmen erheben“, schreibt Gradowski.

Nur eine Frau soll sich geweigert haben, sich auszuziehen und vergeblich zum Kampf aufgerufen haben. Sie soll geschrien haben: „Erschießt mich!“ Diesen Wunsch hätten die Mörder ihr gerne erfüllt. Sie wurde hinausgeführt und erschossen. Gradowski schreibt: „In der Nachtstille ist ein kurzer Knall zu hören, da hat ihr eine Bestie mit kultivierter Kugel das Leben geraubt.“34

Die Detailbeschreibung, wie diese „schönen, reizenden Körper, die von Leben strotzen“, wie sich Gradowski ausdrückte, nach dem Vergasungsvorgang aussahen und was dann mit ihnen geschah, möchten wir dem Leser ersparen.

Danuta Czech notiert nüchtern in ihrem Kalendarium: „Gegen Morgen (9. März 1944, Anm. d. Verf.) sind in den Krematorien II und III insgesamt 3.791 jüdische Häftlinge aus Theresienstadt – Männer, Frauen und Kinder – getötet worden.“35

Beenden wir diesen Beitrag mit einem Zitat von Gradowski:

„Eine Wolke, schwarz wie ein Leidtragenden-Mantel, steigt jetzt zur Mondin empor. Da wollen jetzt die Opfer sie, die Mondin, in Trauerkleidung hüllen.“36

1 Purim gehört zu den fröhlichsten Festen des Judentums, das am 14. Tag des jüd. Monats Adar, am Tag vor dem Vollmondtag im Februar-März, gefeiert wird. Weil sich dieses Fest auf einen vereitelten Genozid des jüdischen Volkes im alten Perserreich bezieht, war die Ermordung von 3.791 Juden und Jüdinnen in der Purimnacht 1944 für religiöse Zeitzeugen wie Salmen Gradowski ein besonders schmerzliches Ereignis mit hohem Symbolcharakter. Im Jahr 2022 fällt Purim auf den 17. März.

2 Bericht der slowakischen Häftlinge Alfred Wetzler und Rudolf Vrba, die seit April bzw. Juni 1942 in Auschwitz-Birkenau als Zwangsarbeiter inhaftiert waren und denen am 7.4.1944 die Flucht gelang. Sie verfassten den ersten detaillierten Bericht über dieses größte deutsche Vernichtungslager. Ihrem Bericht wurde zunächst kein Glaube geschenkt, gehörte aber 1945 zu den Hauptdokumenten der Anklage in den Nürnberger Prozessen. Ergänzungen in eckigen Klammern. Integraler Bericht unter diesem gekürzten Link: https://bit.ly/3pB8uA6, S. 15-16 (zuletzt aufgerufen am 4.3.2022).

3 Record of Transports from Theresienstadt, unter folgendem gekürzten Link: https://bit.ly/3sImxWR (zuletzt aufgerufen am 4.3.2022)

4 Die Selektion war eine von SS-Ärzten auf der Ankunftsrampe durchgeführte Aussonderung der für die Zwangsarbeit und für die sofortige Ermordung bestimmten Personen. Die große Mehrzahl der angekommenen Juden und Jüdinnen, 70-80%, wurde sofort in den Gaskammern durch das Giftgas Zyklon B ermordet. Anschließend wurden ihre Leichen verbrannt.

5 R. Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, 12. Aufl., Frankfurt a. M. 2016, S. 1042-1043

6 Bericht op. cit., S. 5 (s. Anm. 2)

7 D. Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, Reinbek bei Hamburg 2008, S. 820

8 Ebd., S. 811

9 Höss wurde am 2.4.1947 in Polen zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung durch den Strang fand am 16.4.1947 auf dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz statt.

10 H.G. Adler, Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft, 3. Aufl., Göttingen 2018, S. 767.

11 S. Gradowski, Die Zertrennung. Aufzeichnungen eines Mitglieds des Sonderkommandos, 2. Aufl., Berlin 2020; Hrsg.: Aurélia Kalisky. Von ihr stammen auch die Anmerkungen.

12 Im Nazi-Jargon bedeutete „Krematorium“ alle Räumlichkeiten der industrialisierten Tötung, d.h. der Auskleideraum, die Gaskammer, der Verbrennungsraum mit Ofen. In Auschwitz-Birkenau gab es vier solcher Tötungsanlagen.

13 Gradowski op. cit., S. 158

14 Zwischen dem 15.5. und 8.7.1944 wurden 437.000 Juden aus Ungarn nach Auschwitz-Birkenau deportiert

15 Czech op. cit., S. 838

16 Bericht op. cit., S. 11

17 Kalsiky op. cit. 28

18 Ebd., S. 39

19 Ebd., S. 21

20 Ebd.

21 Gradowski op. cit., S. 157-218

22 In der jiddischen Sprache ist das Wort „levone“ (Mond) weiblich

23 J. Bauer, Jüdische Reaktionen auf den Holocaust, Berlin 2012, S. 115

24 Bericht op. cit., S. 16 (s. Anm. 2)

25 Gradowski op. cit, S. 175

26 Ebd., S. 177

27 Czech op. cit., S. 734

28 Gradowski op. cit., S. 165

29 Ebd., S. 173

30 Ebd., S. 182

31 Ebd., S. 181. Bemerkungen: Die Männer des SK nannten die Gaskammer „Bunker“; die Frauen und Kinder wurden zuerst gebracht.

32 Ebd., S. 188

33 Das hebräische Wort haTikvah bedeutet „die Hoffnung“. Das Lied wurde 1888 komponiert, nach dem 1878 von N. Herz Imber verfassten Gedicht Tikwatenu (Unsere Hoffnung). Das Lied wurde 1948 zur Nationalhymne des Staates Israel erklärt.

34 Gradowski, S. 205

35 Czech op. cit. S. 736-737

36 Gradowski, S. 218

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können