Difficile de ne pas avoir, par réflexe, secoué un peu la tête quand on a découvert, sur différentes shortlists des grands prix littéraires d’automne, la présence du 32e roman de l’écrivaine belge graphomane, qui produit, depuis son premier roman „Hygiène de l’assassin“, un roman par an, qu’on associe, souvent à juste titre, à des auteurs à bestsellers comme Guillaume Musso et Marc Levy et dont les productions annuelles ont eu tendance à s’affaiblir, à se ressembler.

Pourtant, pour ce „Premier sang“, écrit après la mort de son père Patrick, à qui il est entièrement dédié et dont il reconstruit pour ainsi dire le début de vie sur le ton romanesque propre à l’autrice, les critiques étaient plus emballées que d’habitude, signe qu’il y avait là peut-être un renouveau, du sang neuf, mais aussi une touche forcément plus personnelle, biographique, puisque c’est à l’histoire familiale que Nothomb s’en prend cette fois-ci.

Le roman commence in medias res, avec une courte scène lors de laquelle un jeune homme âgé de 28 ans se retrouve face à un peloton d’exécution. Philosophe, l’homme connaît le paradoxe de Zénon, qui n’a pourtant jamais sauvé qui que ce soit: „Chaque moment est sécable à l’infini, la mort ne pourra pas me rejoindre, je plonge dans le noyau dur du présent.“ Tirée hors contexte, cette scène paraîtra affabulée, loufoque comme le sont souvent les romans de Nothomb.

Pourtant, une fois que la boucle est bouclée, puisque le roman du père se terminera sur cette même scène, l’on comprendra que cet incipit fut bien douloureusement réel, qui débouche sur l’implication du père d’Amélie Nothomb, alors jeune diplomate envoyé dans un Congo fraîchement décolonisé, dans la plus grande prise d’otage du 20e siècle. Nommé alors consul de Stanleyville, Patrick Nothomb dut négocier, pendant de dures semaines au cours desquelles quelques-uns des 1.500 otages furent abattus, avec les rebelles, qui exigeaient que fût reconnu leur État de l’Est, la République populaire du Congo. C’est plus de réel et, surtout, plus de politique qu’on était en droit de s’attendre d’un récit de la romancière belge.

Avant de la boucler, cette boucle romanesque, et avant donc de plonger dans la réalité du postcolonialisme congolais, une analepse nous plonge en arrière, dans un monde où le lecteur d’Amélie Nothomb retrouvera assez vite ses repères. Le jeune homme, qui n’est donc autre que le père de l’autrice, se trouve sans père à l’âge de huit mois, puisque le paternel meurt des suites d’un exercice de déminage. „Comme quoi, mourir est une tradition familial“, dira-t-il, laconique.

Parce que la mère, occupée à faire son deuil et à adopter un rôle de veuve lors de mondanités dignes d’un Proust et au cours desquelles éclot son anglophilie maniaque, l’éducation du jeune Patrick est confiée aux grands-parents. Voyant que le jeune garçon, dorloté par une Bonne-Maman trop inquiète, risque de s’amollir, (Pas-si-)Bon-Papa décide de lui faire passer un été chez les Nothomb, au grand dam de Bonne-Maman, éberluée qu’on envoie l’enfant chez de tels barbares.

Retour chez les barbares

Chez les Nothomb, au château du Pont d’Oye (situé à Habay-la-Neuve et donc, à côté du Luxembourg, le château existe d’ailleurs encore aujourd’hui), Patrick fera la connaissance de son grand-père le baron Pierre Nothomb, qui sous des airs de poète insensible au prosaïsme du monde, cache des accents fort cruels, puisque son innombrable marmaille n’est guère nourrie et que les cousins et tantes de Patrick ressemblent plus à une bande de barbares qu’à des enfants au sang bleu.

Contraint à subir le harcèlement de ces gosses en haillons, tous soumis à un darwinisme radical – ils ne sont guère nourris –, l’enfant n’en sera pas moins fasciné par ce château, où, à défaut d’être choyé, lui qu’on dit „courtois, brillant, pacifique et éloquent“ et qui ne veut rien savoir de telles qualités, il vivra le début d’une vie aventureuse. Du coup, il insistera pour qu’on le renvoie régulièrement au Pont d’Oye – car chez Nothomb père comme fille, il vaut mieux souffrir que s’ennuyer.

Pour Nothomb, romanesque rime depuis toujours avec burlesque: ses univers fictionnels sont invariablement loufoques, ce qui peut ou bien fasciner ou alors énerver, l’accumulation de personnages incongrus ayant souvent chez elle quelque chose d’hyperbolique, de tiré par les cheveux aussi. Là, au château du Pont d’Oye, l’on se sent comme dans un film de Tim Burton qui aurait connu un remake de Wes Anderson, cet univers rêche et étrange étant évoqué dans un style simple et élégant, qui accompagne Patrick dans un premier amour, une amitié déçue et la naissance d’une autre, puis dans ses premiers pas de diplomate, qui le plongeront donc d’emblée dans une situation plus que délicate, alors que sa femme a déjà accouché de deux enfants, dont aucun ne s’appelle Amélie.

C’est ce qu’il dira à Christophe Gbenye, chef de la rébellion de l’Est, quand celui-ci lui demandera s’il veut avoir un troisième enfant: „Cela dépendra de vous, monsieur le Président.“ Le message est clair: sans la vaillance de son père, sans ce courage appris chez les barbares wallons du Pont d’Oye, Amélie ne serait ni née ni, a fortiori, devenue écrivaine. Si le roman est un poignant hommage au père, il n’en reste pas moins que, aussi justifié sémantiquement que soit le saut entre l’univers gothico-fantastique de la première partie et le caractère plus sobrement prosaïque de sa deuxième, ce contraste apparaît un peu cousu de fil blanc, d’autant plus que, production annuelle oblige, le roman, avec ses 170 pages, est un peu court, prend trop de raccourcis et laisse songeur quant à la possibilité d’une suite en forme de fresque familiale.

Si je reste d’avis qu’un prix littéraire devrait non pas servir à couronner des auteurs qui en vendent déjà à la pelle, des livres, mais plutôt s’évertuer à promouvoir la découverte de talents connus seulement par une poignée de connaisseurs (comme vient de le faire le prix Goncourt), force est d’admettre qu’à défaut d’un grand roman, „Premier sang“ est le premier roman d’Amélie Nothomb qui, depuis des années, rompt avec la monotonie et l’écriture presque industrielle de ses productions annuelles.

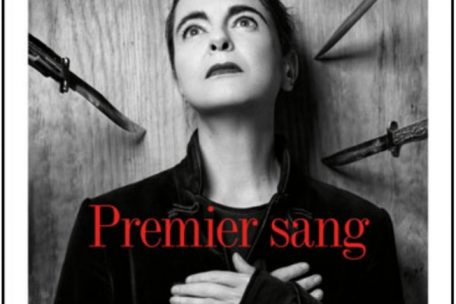

„Premier sang“ d’Amélie Nothomb

Editions Albin Michel 2021

180 pages

17,90 euros

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können