Elles furent organisées pour la première fois au Luxembourg il y a 116 ans. Je parle des élections sociales. Ou plutôt de ses précurseurs.

De Denis Scuto

Le 11 juin 1903 se déroulent les premières élections pour les tribunaux arbitraux dans le cadre de l’assurance-accidents. Sont élus des délégués-patrons et des délégués-ouvriers pour chaque catégorie d’industrie et chaque canton. Les lois de 1901 et 1902 sur l’assurance-maladie et -accidents les prévoient. Ces premières élections sociales représentent une rupture historique à de nombreux égards.

Si nous considérons la courte durée de l’année 1903, il s’agit d’une rupture dans la représentation démocratique des ouvriers. Le patronat, de son côté, dispose depuis longtemps d’un organe qui le représente. Ce fut même une des premières institutions témoignant de l’autonomie administrative du Grand-Duché après 1839. En 1841 est fondée la Chambre de commerce. Un cinquième des députés sont des entrepreneurs de 1848 à 1903, d’autres membres de la bourgeoisie d’affaire siègent au Conseil d’Etat après 1856. Les ouvriers n’obtiennent leurs premiers représentants à la Chambre des députés qu’en 1896 et 1897, C. M. Spoo et Dr Michel Welter, qui eux-mêmes ne sont pas des ouvriers. Des organisations syndicales n’existent vers 1900 que dans les petites et moyennes industries, chez les brasseurs, les ouvriers du tabac, les gantiers, les typographes, dans et autour de la capitale.

La mobilisation pour les élections sociales de 1903 et les expériences contradictoires à Luxembourg-ville et à Esch-sur-Alzette transforment profondément le mouvement syndical. Dans la capitale, les socialistes réussissent à établir des listes communes de syndicalistes, avec succès, alors que dans le sud, le patronat impose ses hommes de paille même chez les délégués-ouvriers. Les leçons de ces premières élections pour les assurances sociales sont tirées. Le 19 juillet est fondé le premier syndicat de la métallurgie, mais aussi des syndicats des ouvriers du bois, du bâtiment, des peintres en bâtiment et des cordonniers. En 1904, les métallurgistes décident de se joindre au „Deutsche Metallarbeiterverband“ et d’installer des sections dans le sud pour y organiser la masse des ouvriers de l’industrie sidérurgique et minière. Ces efforts seront couronnés de succès dans le cadre de la crise sociale de la Première Guerre mondiale.

Si nous considérons les lois de 1901-1902 ainsi que les premières élections pour les assurances de 1903 dans la longue durée, nous constatons que ces initiatives du ministre d’Etat Paul Eyschen sur le modèle des lois bismarckiennes de 1883 et 1884 représentent une triple rupture historique et conduisent à une triple redéfinition: redéfinition de la notion de liberté individuelle, redéfinition de la responsabilité des acteurs sociaux par rapport aux nouvelles réalités du monde du travail, redéfinition du rôle de l’Etat dans une société industrielle.

Permettez-moi de l’illustrer en retraçant l’évolution dans un domaine précis, celui des accidents de travail. D’abord la liberté individuelle et la responsabilité. Le 19e siècle avait vu le triomphe de la bourgeoisie d’affaires, du libéralisme économique et du dogme du „laisser-faire“. Aux yeux des industriels, si les conditions de vie des ouvriers se dégradent, c’est qu’ils utilisent mal leur liberté. Ou comme l’exprime le député libéral et co-fondateur de l’usine Brasseur à Esch, Alexis Brasseur, en 1890 dans son étude sur „le travail des ouvriers, femmes et enfants dans le grand-duché de Luxembourg“: „La question ouvrière n’est pas une question de salaires, mais une question d’éducation.“

L’affaire Thommas contre Metz et Cie

D’après les principes du Code civil de 1803, l’ouvrier victime d’un accident de travail était libre de s’arranger avec son patron qu’il suppose être en faute ou bien de l’assigner devant les tribunaux et obtenir éventuellement une indemnité. Dans la pratique, cette liberté n’en était pas une. Comme le montre une enquête du parquet général de 1882 sur les accidents dans les mines, les affaires ont été classées soit par faute d’indices, soit parce qu’ils résultaient de l’imprudence de la victime. Dans aucun des cas, le patron n’est mis en cause. Le procureur général d’Etat Henri Vannérus ne peut que s’étonner de ce „manque de suites“ dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur Henri Kirpach du 16 janvier 1883: „Il est difficile d’admettre a priori que tous ces accidents soient dus exclusivement au hasard ou à l’imprudence des victimes et excluent toute poursuite pour blessures ou homicide par une imprudence d’un tiers.“

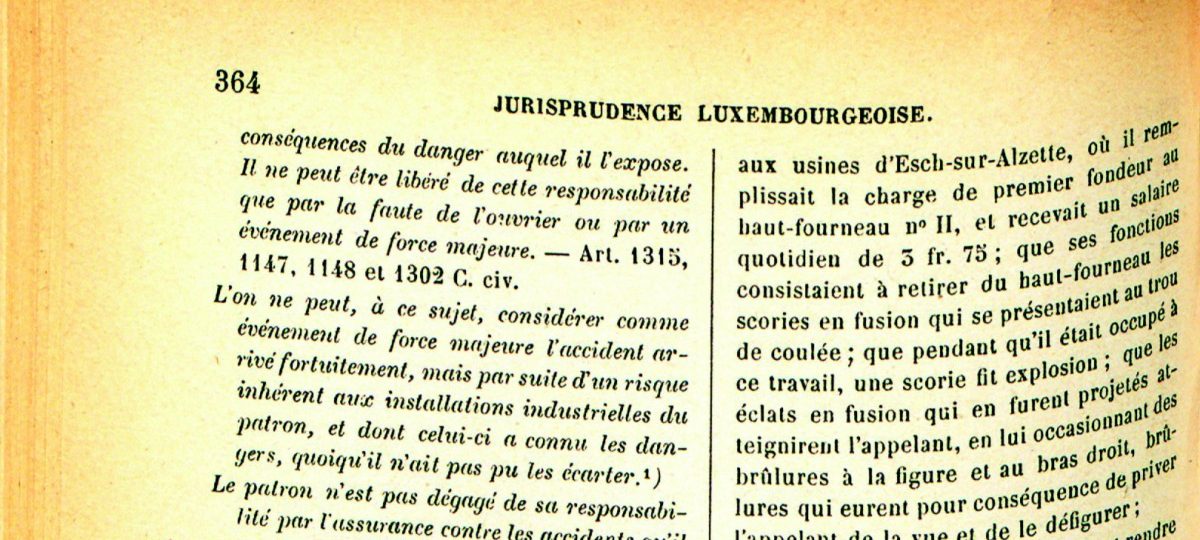

Un revirement complet se produit en 1884 à travers l’affaire Thommas contre la Société Metz et Cie, Forge d’Eich, sur intervention notamment du procureur Vannérus qui y représente le ministère public. Dans son arrêt, la Cour supérieure de justice précise que „le patron qui engage un ouvrier pour un travail dangereux, répond vis-à-vis de lui des conséquences du danger auquel il l’expose“. Thommas, premier fondeur au haut fourneau II de l’usine Metz d’Esch-Schifflange, avait été brûlé par des éclats de scorie en fusion lors d’une explosion au trou de coulée. Ces brûlures le défigurent et le rendent aveugle. L’accident est survenu par suite d’une fuite d’eau de la tuyère, tombée sur les scories, donc, d’après l’arrêt de la Cour, „par suite d’un risque inhérent aux installations industrielles du patron, dont celui-ci a connu les dangers, quoiqu’il n’ait pas pu les écarter“. La Cour condamne la Société, représentée par le directeur de l’usine, Léon Metz, et défendue par deux avocats, Adolphe Schmit et Auguste Laval, à payer à Thommas, marié et père de plusieurs enfants, une somme de 6.000 francs et une rente annuelle de 600 fr. par an – son salaire journalier était de 3 fr. 75. La charge de la preuve est renversée. Il n’appartient plus à l’ouvrier de prouver la faute du patron, mais au patron de prouver que la faute incombe à l’ouvrier et que lui, le patron, n’est pas responsable.

En imposant la notion de risques industriels, le pouvoir judiciaire et le législateur rompent avec l’ordre libéral du 19e siècle et inaugurent l’ordre solidaire du 20e siècle. En redéfinissant la notion de responsabilité dans une société industrielle, le respect de la liberté individuelle ne se limite plus à la protection des droits de cet individu. Il comporte la protection contre les risques en relation avec le travail, comme la maladie et les accidents, ensuite l’âge, l’invalidité, le chômage.

Ensuite, redéfinition du rôle de l’Etat. Contrairement aux entrepreneurs Metz et Brasseur qui sont hostiles à l’intervention de l’Etat dans la société et dans la vie privée, pour Paul Eyschen, lorsque l’intérêt supérieur de la communauté l’exige, la volonté de l’Etat l’emporte sur celle des individus. Dans une perspective sociale, il convient de tenir compte des effets et des nouveaux besoins sociaux nés de l’industrialisation, afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des ouvriers et des petits employés. Comme la loi sur les sociétés de secours mutuels, votée en 1891, n’a profité qu’à un faible nombre d’ouvriers et d’employés, l’Etat doit intervenir davantage en proclamant l’obligation de l’assurance. Dans une perspective politique, avec l’essor du mouvement ouvrier, il s’agit de stabiliser le pays à l’intérieur en permettant une concertation entre patronat et salariat. „Nous ne voulons pas la guerre des classes“, avait lancé Paul Eyschen au député socialiste Welter en 1897. D’où la gestion commune des caisses de maladie, d’où le tribunal arbitral en matière d’assurance-accidents, d’où la création en 1902 de l’Inspection du travail avec comme mission explicite de „concilier entre patrons et ouvriers“. En 1911, l’assurance-vieillesse-invalidité vient s’ajouter.

Champ tripartite et rapport de force

Autour de 1900 naît ainsi au Luxembourg – pour employer un terme actuel – un champ tripartite au sein duquel se déroulent encore aujourd’hui, de façon plus ou moins conflictuelle ou consensuelle, les relations sociales entre trois acteurs: Etat – patronat – salariat. Le rôle de l’Etat dans cette évolution historique est souvent négligé, alors que c’est lui qui configure par son œuvre législative, réglementaire, juridique ce champ tripartite en même temps que l’Etat-providence. Les lois fondatrices de notre système d’assurances sociales, puis, dans une deuxième phase d’avancées démocratiques et sociales, après 1918, les lois sur les conseils d’usine (1919) et les chambres professionnelles (1924) instituent les élections sociales qui se perpétuent jusqu’aujourd’hui.

La déréalisation du langage actuel en politique qui génère des discours abstraits au lieu de s’intéresser aux problèmes réels tente de voiler que dans la réalité sociale, les organisations patronales et syndicales défendent coûte que coûte ce qu’elles estiment être leurs intérêts. Ce qui n’est pas étonnant, mais normal. Dans une société démocratique, ce sont les rapports de force qui déterminent dans quelle mesure les intérêts des différents groupes sociaux sont pris en compte par les décideurs politiques et économiques.

Loin de la déréalisation du langage actuel en politique, il y a presque cent ans, le grand patron de l’Arbed, Emile Mayrisch, analysait, lui, les relations entre patronat et salariat de façon très réaliste, comme en témoigne ce discours du 27 janvier 1917 devant les directeurs de ses usines: „Bis jetzt habe man es ablehnen können, mit dem Verbande zu verhandeln, da nur eine Minderheit unserer Arbeiter Mitglieder waren (…). Eine solche Haltung würde aber, wenn die Mehrzahl der Belegschaft Mitglieder des Metall-Arbeiter-Verbandes geworden seien, seiner Ansicht nach zu einem starken Konflikt führen, was vermieden werden müsse.“ Mayrisch ne tenait pas un discours métaphysique autour de valeurs abstraites, mais analysait les rapports de force en présence et adaptait sa stratégie en fonction.

Voilà ce qui explique l’attitude de l’Arbed face à la première grande grève dans la sidérurgie en juin 1917 qu’elle contribue à faire échouer et réprime, avec les maîtres de forge allemands, avec le gouvernement, avec l’occupant allemand. Voilà ce qui explique que, vingt ans plus tard, lorsque les syndicats ont organisé la majorité des ouvriers et se mobilisent en front uni qui fait pression à la table des négociations, dans la rue et sur le lieu de travail, le même patronat sidérurgique, pour éviter un grave conflit, accepte de nouvelles avancées sociales comme les conventions collectives, la reconnaissance des syndicats et le Conseil national du travail.

Capacité conflictuelle et volonté de dialogue caractérisent le champ tripartite et le rapport de force dans ce champ depuis cent ans. Même si, depuis les années 1960, ce champ est intégré dans un modèle néocorporatiste, nullement spécifique au Luxembourg d’ailleurs, bien défini par Patrick Thill et Adrien Thomas, un modèle qui „donne un accès privilégié aux acteurs syndicaux et patronaux dans la définition de la politique économique en échange d’une modération dans la poursuite organisée des intérêts particuliers poursuivis par ces acteurs“.

Ce qui n’empêche pas, comme le montrent les élections sociales de 2019, que les acteurs sociaux continuent de discuter et de se disputer autour des nouveaux besoins et défis soulevés par la société industrielle depuis plus de cent ans, que ce soit en matière de temps de travail, de politique salariale, de sécurité sociale, de droit de travail, de politique tarifaire ou de cogestion. Dans l’intérêt du débat et de la démocratie.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können