Rappelons que, comme dans d’autres pays européens pourtant confrontés comme le Grand-Duché dès le 19e siècle à une forte immigration (voir les travaux de Gérard Noiriel sur la France), les Luxembourgeois ne considéraient pas cette immigration comme un phénomène historique, mais uniquement comme un problème d’actualité. Chaque période caractérisée par une hausse des immigrations, comme p.ex. les années 1890 à 1914 ou les années 1923 à 1930, était vue comme une parenthèse. Aux yeux des autochtones comme des immigrants eux-mêmes, leur présence ne devait être que de courte durée.

C’est seulement à partir des années 1970 que l’immigration est devenue une dimension légitime de l’historiographie luxembourgeoise, avec les premiers travaux de Gilbert Trausch et du Père Benito Gallo, travaux centrés d’ailleurs sur l’histoire de l’immigration italienne. C’est seulement à partir des années 1980 que l’immigration devient également une dimension légitime de la mémoire collective au Luxembourg. En 1992 est ainsi fêté le centième anniversaire de l’immigration italienne au Luxembourg.

Qui étaient les „premiers“ Italiens?

Or, la date de 1892, prise comme point de départ, est avant tout symbolique et politique. Du point de vue historique, les années 1890 représentent certes une période clé où le patronat sidérurgique fait appel à des ouvriers italiens, par milliers, pour travailler dans les mines et les usines. En 1890, 493 Italien-ne-s étaient recensés au Luxembourg, en 1900 ils et elles sont 7.463. Mais dès le premier recensement luxembourgeois qui mentionne les nationalités, celui de 1871, 30 Italiens sont relevés. De même, l’Exposé de la situation administrative du Grand-Duché de Luxembourg de 1869 mentionne que l’accroissement considérable de la population de 1855 à 1864 (de 190.000 à 203.000 habitants) est dû aux nombreux ouvriers étrangers occupés à construire les chemins de fer. Beaucoup de ces ouvriers étaient des Italiens, non encore officiellement recensés comme tels. De l’union entre l’ouvrier Giovanni Cresto, originaire de la région de Turin, et Anne Thill de Manternach naît en 1862 Jean Cresto. Ce dernier ouvre dans les années 1890 avec son épouse Elise Backes, native de Wasserbillig, l’Hôtel J. Cresto-Backes à Esch-sur-Alzette, en face de la gare.

Premiers Italiens arrivant vers 1892? Comme l’a relevé Antoinette Reuter dans les colonnes du Tageblatt en 1995 déjà, dans le cadre d’une série d’articles consacrés aux „Itinéraires croisés: Luxembourgeois à l’étranger, étrangers au Luxembourg“, ce serait oublier „cinq siècles de présence italienne au Luxembourg“, du 13e au 18e siècle. Marchands-banquiers lombards au 14e siècle, comme Henri Guaret(ti) d’Asti, receveur général du comté de Luxembourg de 1337 à 1340. Militaires de Bormio au 17e s., comme le capitaine Disca, nommé „capitaine de la bourgeoisie“ de la ville de Luxembourg. Marchands valtelinais du même 17e s., fournissant le parmesan et la „succis de Bologne“ à la garnison, comme les Joriano, dont un des descendants fut Wendelin Jurion, bourgmestre de Diekirch et membre du Conseil d’Etat. „Zitronenkrämer“ ou „Pomeranzengänger“, vendeurs de citrons ou d’oranges, de la région de Côme, aux 17e et 18e s., comme Antonio Ronco ayant épousé Agnès de Roedgen et tenant en 1655, rue de la Boucherie, une auberge et un commerce de denrées italiennes appelé „Beim Italianer oder zum weissen Pferd“. Commerçants du Piémont du 18e s., comme les Pescatore originaires de Novara, venus au Luxembourg en passant par le Tessin, à l’origine d’une dynastie de négociants, industriels et hommes politiques luxembourgeois aux 19e et 20e siècles.

Tout comme les Italiens de 1892 n’étaient pas les premiers à s’installer au Luxembourg pour répondre aux besoins de main d’œuvre du commerce, de l’industrie et du bâtiment, les périodes de grande immigration, notamment italienne, n’ont pas été des parenthèses de courte durée.

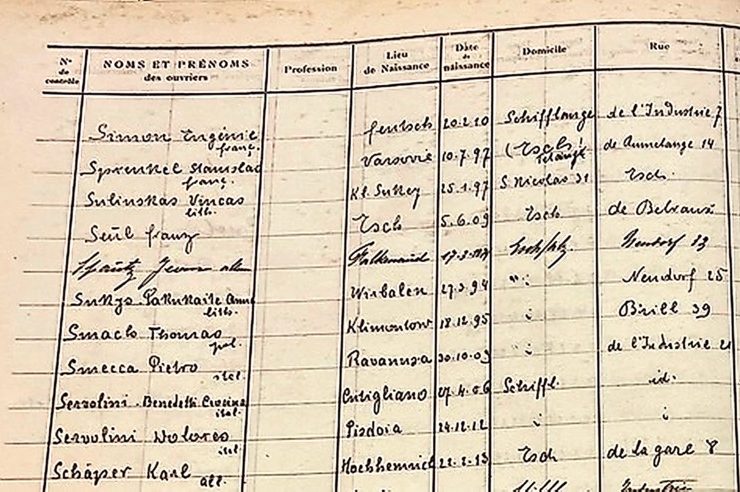

Certes, la population ouvrière italienne et immigrée en général se caractérise à la fin du 19e et au début du 20e siècle par une forte rotation, un turn-over. Mais cette mobilité est trompeuse. Grâce aux travaux du Centre de documentation sur les migrations humaines de Dudelange, d’historiens comme Piero Galloro en Lorraine ou encore du C2DH aujourd’hui, nous disposons de bases de données de plus en plus riches qui permettent une exploitation plus fine, dans ce sens que nous pouvons suivre individuellement le parcours de ces immigrés et des familles qu’ils ont fondées. On constate que cette instabilité est trompeuse, puisque ce sont les mêmes personnes qui partent et qui reviennent pour s’enraciner progressivement.

Cette rotation cache une stabilisation progressive. Rotation et stabilisation d’une partie des immigrations liées à des périodes de conjoncture favorable – qu’il s’agisse, avant 1940, de celle des années 1890 à 1914 ou de celle des années 1923 à 1930 – sont en fait deux composantes structurelles de l’immigration il y a cent ans déjà.

Une partie de ces générations d’immigrés arrivés il y a plus de cent ans se sont intégrées dans la société luxembourgeoise, malgré leur fonction historique de „soupape de sécurité“, terme introduit en 1937 par l’économiste Carlo Hemmer. Ou comme l’exprime le sociologue Fernand Fehlen: „In der Luxemburger Gesellschaft hat der soziale Fahrstuhl, im Gegensatz zu den meisten westeuropäischen Ländern, praktisch kontinuierlich über das ganze 20. Jahrhundert bis zum heutigen Tage funktioniert und dies, weil in Krisenzeiten die zuletzt Gekommenen ins Ausland ‚abgeschoben’ werden konnten. Die Funktion sowohl der Reservearmee als auch des Sicherheitsventils für den Arbeitsmarkt fällt Arbeitsemigranten überall zu, doch wird sie durch die Kleinheit Luxemburgs verstärkt.“

D’autres régulations, au niveau de l’Etat, ont en revanche facilité l’intégration il y a cent ans. Il s’agit de la législation sur la nationalité. Le ministre de la Justice (1876-1888) puis ministre d’Etat (1888-1915) Paul Eyschen, dans un contexte d’ouverture des frontières après 1860 et de perception du Luxembourg comme pays industriel avec un nombre croissant d’étrangers, introduit en 1878 le double droit du sol: l’individu né au Luxembourg d’un parent étranger (père étranger en 1878, puis en 1890 mère d’origine luxembourgeoise devenue étrangère par mariage) est Luxembourgeois. Eyschen complètera ces dispositions en 1905 par une loi qui accorde le droit d’option dès 18 ans à des étrangers nés au Grand-Duché.

Par le double droit du sol, plusieurs milliers d’enfants d’étrangers sont devenus Luxembourgeois à leur naissance avant 1940 (la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois abolit ce double droit du sol qui ne sera réintroduit qu’en 2008). Plus de 600 jeunes Italien-ne-s useront du droit d’option (droit qui est également aboli en mars 1940 et réintroduit en 1968).

Le recensement des étrangers de 1933

Une source, largement ignorée par l’historiographie luxembourgeoise jusqu’à présent, montre d’autres critères d’intégration perceptibles dès la première moitié du 20e siècle: Ie recensement des étrangers du 20 octobre 1933. Loin du cliché d’une „population étrangère flottante“, les statistiques sur la durée de séjour de 1933 montrent que 22% des hommes italiens et 35% des femmes vivent au Luxembourg depuis leur naissance. Autre chiffre: Plus d’un quart des Italiens et des Allemands et plus d’un tiers des Belges et des Français résident depuis plus de dix ans dans le pays.

Les statistiques sur les mariages mixtes du point de vue de la nationalité sont tout aussi éloquentes en 1933: sur les 10.772 étrangers mariés ou veufs, 37% ou 3.926 ont épousé une femme d’origine luxembourgeoise; 50% des hommes belges et français, 39% des Allemands et 17% des Italiens.

Un autre critère pour mesurer l’intégration est la proportion de femmes dans les communautés étrangères. Lorsque les femmes sont nombreuses, l’immigration devient plus familiale. Loin du cliché des étrangers célibataires, force est de constater que l’équilibre hommes/femmes est quasiment atteint pour toutes les communautés étrangères principales présentes au Luxembourg en 1933 (et dépassé même pour les Allemands): 9.158 h/10.239 f allemands, 5.616 h/4.647 f italiens, 1.884 h/ 1.804 f français, 1.653 h/1.581 f belges, 976 h/843 f polonais.

En comparant nationalité et situation sociale dans la profession, des évolutions intéressantes peuvent aussi être constatées en 1933 par rapport au recensement professionnel de 1907. L’intégration progressive de la population immigrée italienne est ainsi fort visible avec l’augmentation proportionnelle significative des indépendants (de 2,1% en 1907 à 14,6% en 1933) et la baisse des ouvriers (de 97,5% à 84,6%). Les Italiens restent majoritairement ouvriers (environ 3.000), mais on trouve 158 entrepreneurs dans le bâtiment, 162 propriétaires de commerces, 117 hôteliers et cafetiers. Les statistiques concernant les femmes sont malheureusement largement biaisées. Non seulement, la double journée (femme au foyer et salariée) n’est pas prise en compte, mais beaucoup d’activités salariées féminines dans l’industrie, dans le commerce et dans les services domestiques ne sont pas recensées officiellement. (à suivre)

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können