Ein Schwede, ein Niederländer und ein Deutscher sitzen am Labortisch: Was anfängt wie ein Witz, ist eigentlich die Grundlage des Large Scale Testing (LST) in Luxemburg. Laboranten aus fünf Nationen sitzen dicht zusammengedrängt in einem Labor und bereiten die Corona-Proben für den PCR-Test vor. In vier Wochen musste der gesamte Testprozess neu durchdacht, implementiert, die Testroboter neu konfiguriert und gesicherte Datenströme festgelegt werden. Im Labor sind noch Spuren des schnell zusammengesetzten Equipments zu sehen: Zur Entsorgung der Pipetten wurden kurzerhand Löcher in die Tische gebohrt. Hightech trifft auf Improvisations- und Handwerkskunst aus ganz Europa.

Aber erst mal alles zurück auf Anfang: Auf dem Parkplatz der „Laboratoires réunis“ in Junglinster herrscht reges Treiben. Weiße Lieferwagen treffen ein, die Lieferanten mit den Corona-Proben geben sich die Klinke in die Hand. Der Parkplatz ist vollgestellt mit weißen Containern, ein schwarzes Zelt für die Corona-Tests mit ärztlichen Attests wurde vor der Rezeption errichtet. Ein Kleinkind weint während des Abstrichs. Der Vater versucht es zu beruhigen. Erfolglos. Das Hauptgebäude der „Laboratoires réunis“ wird derzeit umgebaut, provisorische Wege führen zu improvisierten Treppen aus Holzpaletten. Der Komplex wirkt auf den ersten Blick wie eine normale Baustelle, aber er beinhaltet das Herzstück des Large Scale Testing für Luxemburg. Hightech, aufbewahrt in weiß-grauen Containern, mit Wellblech abgedichtet.

Durch eine Hintertür kommt ein Mann mittleren Alters in die Rezeption. Er trägt einen grauen Anzug und ein schwarzes Hemd. Philipp Jäggi, gebürtiger Schweizer und Chefinformatiker bei den „Laboratoires réunis, ist einer der führenden Köpfe hinter dem Large Scale Testing „made in Luxembourg“. Die Begrüßung im improvisierten Rezeptionscontainer findet mit dem nötigen Abstand und natürlich mit Maske statt, Corona oblige. Voller Tatendrang leitet Jäggi auf den Parkplatz, redet über Wetter, Verkehr und eine Fahrradtour im Sommer. Und dann über das, in das er sein Herzblut in den vergangenen Monaten fließen lassen hat: Digitalisierung, Datensicherheit und das LST.

Stichwort Digitalisierung. Testverfahren und Prozesse des Luxemburger Large Scale Testing mussten von einem siebenköpfigen Team aus Biologen und Informatikern in vier Wochen entwickelt, die Laborroboter neu konfiguriert werden. „20.000 Tests sollten wir pro Tag machen – unsere Infrastruktur war jedoch nur auf 2.000 ausgelegt“, sagt Jäggi. Das LST war nicht nur eine logistische Herausforderung, für die es einiges an Manpower gebraucht hat, sondern stellte das Team der „Laboratoires réunis“ vor eine Herausforderung. Um diese Menge an Tests bewältigen zu können, konnte nicht einfach auf die ursprünglichen Verfahren zurückgegriffen werden. „Wir haben in den vier Wochen nur wenig geschlafen“, erinnert sich Jäggi.

Informatische Herausforderung

Am 17. Juli erreicht das LST Luxemburgs seinen bisherigen Höhepunkt. 16.445 Termine werden an dem Tag wahrgenommen, das Labor musste inklusive der Routinetests mehr als 17.000 Tests bewältigen. Eine Unmenge an Daten muss an dem Tag verarbeitet werden – eine Herausforderung, die auf analogem Weg wohl kaum zu schaffen gewesen wäre.

Jeder, der schon einen Corona-Test absolviert hat, kennt das Prozedere: Termin vereinbaren und dann zur nächsten Drive-in-Station fahren, Mund auf, einmal „Aaaaaah“ und mit leichten Halsschmerzen wieder nach Hause.

Bei Ankunft im Drive-in wird erst mal ein Identitätscheck vorgenommen. Es soll wohl Personen gegeben haben, die einen anderen zum Test geschickt haben, um mit einem negativen Resultat im Gepäck doch noch den Urlaub antreten zu können, erzählt Jäggi mit einem verschmitzten Lächeln. „Hier haben wir schon die komischsten Sachen gesehen.“ Die Webseite zur Terminvergabe wird vom „Centre des technologies de l’information de l’Etat“ (CTIE) betrieben. Jede Testperson kann hier seinen eigenen Termin festlegen. Bei der Ankunft im Drive-in kontrollieren die Mitarbeiter den Termin – 150 Smartphones mit Barcodescanner mussten dafür beschafft werden und die dazu benötigte Sampling App programmiert werden. „Hier wird zuerst kontrolliert, ob die eingegebenen Daten auf Guichet.lu tatsächlich mit den Patienten übereinstimmen, die zum Test erschienen sind.“

Beim Drive-in wird die entnommene Corona-Probe dann mit der Person „verheiratet“. Der Barcode auf der Corona-Probe ist im System nun untrennbar mit der bestimmten Testperson verbunden. Das bedeutet, dass für den weiteren Prozess nur noch der Barcode verwendet werden kann und somit alles vollständig anonym abläuft. Nur der Laborarzt kann späterhin – zum Beispiel bei einem positiven Befund – die Probe wieder einer Person zuordnen.

Rechenleistung wird von Amazon geliefert

Damit die 150 Barcodescanner überhaupt funktionieren und die Corona-Probe mit der Testperson verbunden werden kann, benötigte das LST-Team einiges an Rechenleistung. Dazu wurde kurzerhand ein Serverless Public Data Center, die sogenannte Public Cloud, hinzugekauft. Wie bitte, Public was?

„Im Datencenter auf dem ,Wandhaff‘ werden alle personenbezogenen und medizinischen Daten gespeichert“, erklärt Philipp Jäggi. Um jedoch gleichzeitig die hohen Rechenleistungen des LST stemmen und die Barcodescanner einsetzen zu können, war mehr Rechenleistung nötig, als die „Laboratoires réunis“ zu dem Zeitpunkt hätten aufbringen können. Ein sogenanntes Public Datacenter, die Public Cloud, wurde hinzugekauft, die in diesem Fall von Amazon Web Services (AWS) betrieben wird. „Hiermit werden die Smartphones mit unserem Hauptdatencenter auf dem ,Wandhaff‘ verbunden.“ Das LST basiert somit auf einem Multicloud Environment. Einerseits das Hauptdatencenter auf dem „Wandhaff“, das von der Firma EBRC betrieben wird. Andererseits das Public Datacenter von AWS.

„Bei dem Projekt war es sehr wichtig, dass die personenbezogenen Daten von den Teilnehmern des Large Scale Testing digital nur beim Staat oder den ,Laboratoires réunis‘ liegen. Das international operierende Unternehmen Ecolog, das die Logistik und das Personal des LST zur Verfügung stellt, sollte keine elektronischen Daten der Patienten bekommen“, erklärt Philipp Jäggi die datenschutzrechtlichen Überlegungen während der Konzipierung des gesamten Projektes. Ecolog hatte eine Lösung parat, bei der die Daten aber durch die eigenen Datencenter in Düsseldorf gelaufen wären – das war jedoch nicht akzeptabel.

„Für das, was wir programmiert haben, gewinnen wir keinen Schönheitspreis“, sagt Jäggi. „Aber es ist effizient, es funktioniert und wir haben es verdammt schnell geschafft.“ In drei Monaten habe es keinen Ausfall gegeben, auch dank der Public Cloud, die als verlässlicher äußerer Motor fungiere.

Warum Amazon?

Warum aber musste dieses Public Datacenter hinzugekauft werden? „Theoretisch hätten wir das auch alles selbst aufbauen können, das wäre aber um einiges teurer geworden und es hätte zwei Monate gedauert.“ Die Informatiker hätten dafür auch nur vier Wochen Zeit gehabt – ein Ding der Unmöglichkeit. Man entschloss sich deshalb, einen geeigneten Dienstleister zu beauftragen. Der Vorteil der Tech-Giganten, sei es Google oder Amazon oder Microsoft: neuester Stand der Technik mit „Nonplusultra-Geräten“. „Deren System inklusive Firewall sind 16-fach redundant – wenn da ein Part ausfällt, passiert nicht viel. Wir hätten uns maximal eine zweifache Redundanz leisten können, danach wäre es viel zu teuer geworden“, erklärt Jäggi. Ohne die Public Cloud hätten die Geräte jeweils direkt auf unsere Datenbanken zugreifen müssen. Dann gingen pro Test aber etliche Sekunden verloren. Bei Tausenden Tests pro Tag untragbar.

Und warum Amazon? „Amazon ist hier in Luxemburg ansässig. Dadurch hatten wir schon einige gute Verbindungen und haben so eher die Möglichkeit, einen Spezialisten herzukriegen. Bei einem solch großen Projekt braucht man einfach Leute, denen man vertraut, gerade wenn es um neue Technologien geht.“ Die Größe Luxemburgs sei dabei definitiv ein Vorteil. Jeder kenne jeden in der IT-Welt und somit könne man schnell agieren und reagieren, sagt Jäggi. Nur deshalb habe alles so schnell funktioniert.

Pooling-Verfahren musste neu programmiert werden

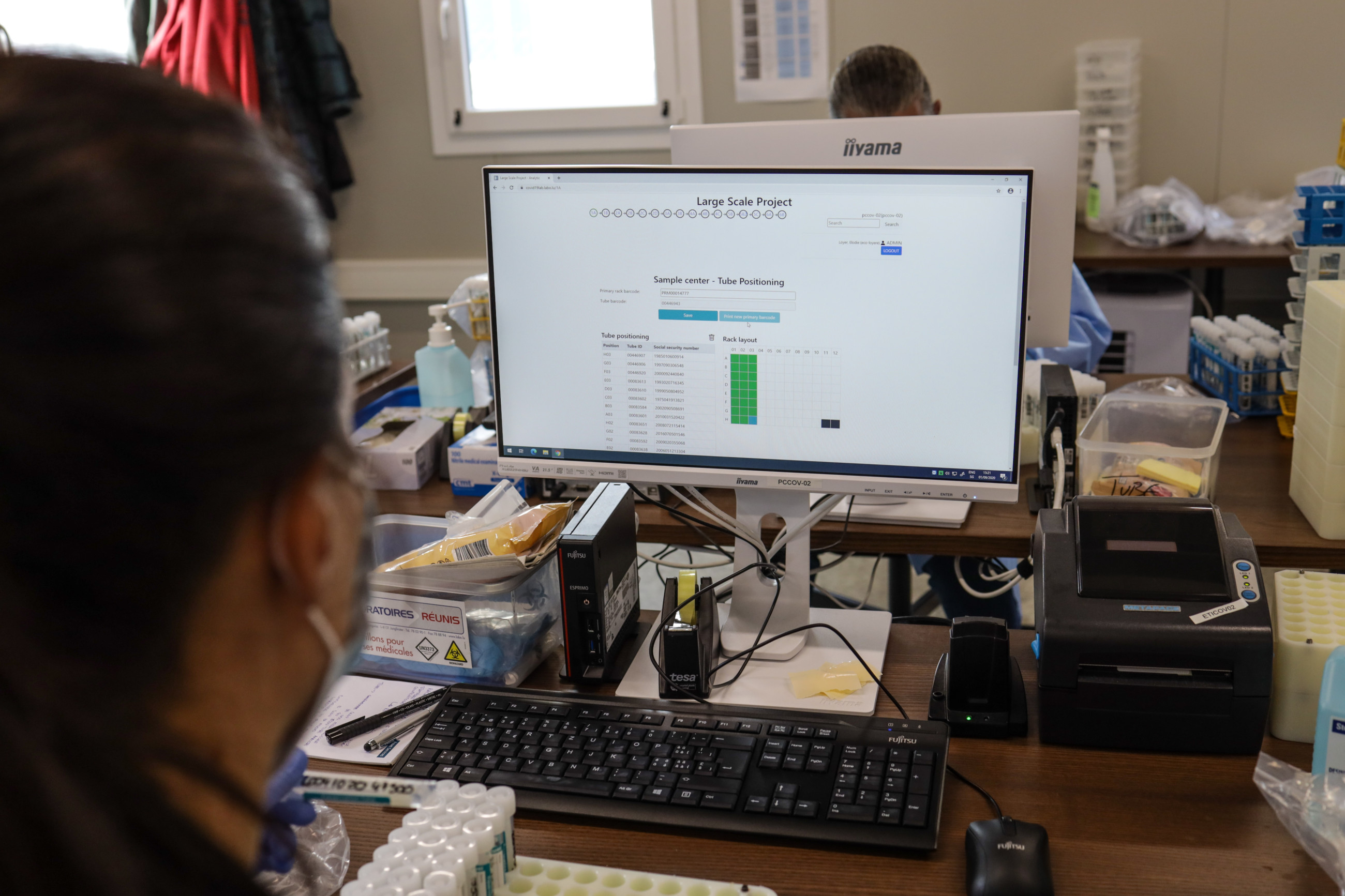

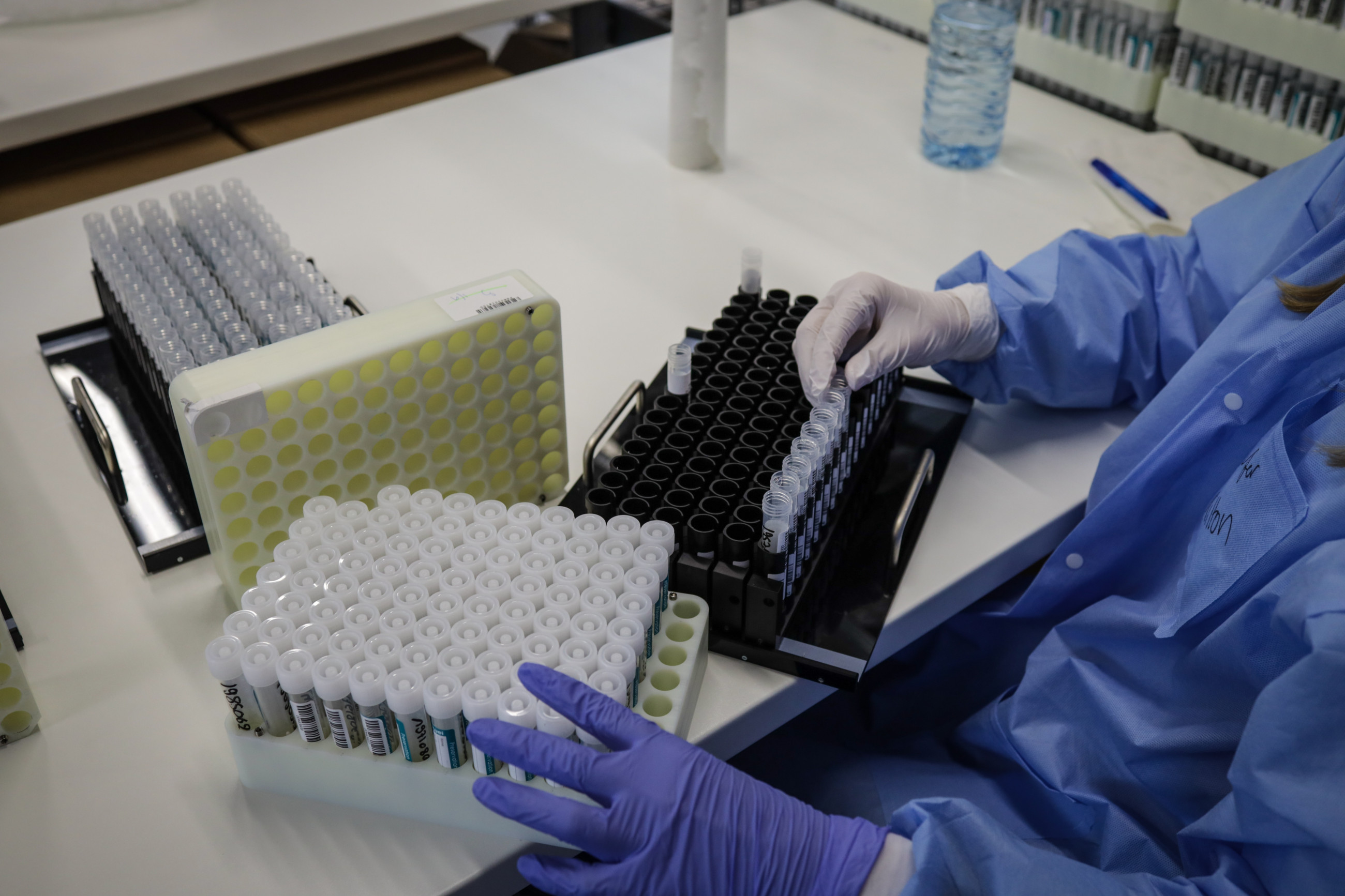

Nach der Probeentnahme im Drive-in kommen die Corona-Proben aus dem gesamten Land in den „Laboratoires réunis“ an. Genauer gesagt in den unscheinbaren Containern auf dem Parkplatz in der Gewerbezone in Junglinster. Hier befinden sich nämlich keineswegs Büros der Ingenieure oder Umkleiden der Bauarbeiter. Hinter der Eingangstür versperren zwei Regale und ein Tisch den Blick auf fünf Computer. Desinfektionsmittel und Papiertücher stehen an Ein- und Ausgang bereit. Die Corona-Proben aus dem Large Scale Testing werden hier einzeln per Hand eingescannt und an die zugewiesene Position in ein durchnummeriertes Gestell für Reagenzgläser, die sogenannten Pooling-Racks, gepackt. 96 Einzelproben inklusive einer positiven und negativen Kontrollprobe werden anschließend von einem multinationalen Team getestet. Jeder von ihnen hat so einige Überstunden in den vergangenen Monaten geleistet.

Jäggi führt aus den Containern ins Hauptgebäude, zwei Stockwerke hoch durch ein weiteres Labor. Laboranten kommen und gehen, es herrscht Gedränge auf den engen Gängen zwischen den Computern und Laborgeräten. Weiter durch das Labyrinth der Baustelle schreitet Jäggi zielsicher zu seinem pragmatisch eingerichteten Büro. Außer einem Bürotisch, drei Stühlen und einer Papiertafel ist das Zimmer leer. „Alles noch im Umzug.“

Sind die Corona-Proben erst mal ausgewertet, muss das Resultat der Testperson wiederum mitgeteilt werden. Auch das erfolgt automatisch, erklärt der Informatiker: „Wir müssen an Spitzentagen 25.000 SMS verschicken können. Mit unserer hausinternen Rechenleistung wäre das unmöglich“, erklärt der Chefinformatiker. Dafür wurde ebenfalls auf AWS zurückgegriffen. Deren „Simple Notification Service“ verschickt die tausenden SMS.

Gefahr, dass die Resultate einem anderen mitgeteilt werden, besteht keine, sagt Jäggi. „Selbst wenn ein Patient die falsche Telefonnummer eingegeben hat und das Testresultat an eine andere Person verschickt worden ist, müsste diese die Zugangsdaten des anderen kennen.“ Eine Möglichkeit, die Testresultate eines anderen einzusehen, bestehe also nicht.

Vorteile der Digitalisierung

An der Wand von Jäggis Büro hängt ein Plan, Linien führen zwischen Kästchen hin und her. Der Baustellenplan der „Laboratoires réunis“ könnte man meinen. Tatsächlich ist es das gesamte informatische Konzept des LST, bildlich dargestellt, sodass es sich auch Laien halbwegs erschließen können. „Der Vorteil der Digitalisierung ist halt die Schnelligkeit“, erklärt Jäggi. Wenn Cluster entstehen, könne Luxemburg verhältnismäßig schnell reagieren und vergleicht die Situation mit seinem Heimatland: „In der Schweiz müssen Ärzte ein Formular per Hand ausfüllen und dann an die Behörde faxen. Da werden Cluster gar nicht erst erkannt“, ist sich Philipp Jäggi des eingeschlagenen Wegs sicher.

Aus seinem Büro führt Jäggi wieder durch die Gänge nach draußen, die Orientierung hat man als Außenstehender schon längst verloren. Irgendwann führt dann doch wieder eine Tür nach draußen auf den Parkplatz. „Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden“, erklingt es auf einmal aus der Hosentasche des Informatikers – der Sprachassistent auf Jäggis Smartphone hat sich eingeschaltet. Der Informatiker lacht. „Google ist jetzt sauer, dass wir bei diesem Projekt nicht mit ihnen kooperiert haben.“

De Maart

De Maart

Interessanten Artikel a flott geschriwen. Merci.