Henri Adam und sein Werdegang sind heute dank der historischen Forschung besser bekannt1), einer Forschung, die sich anhand ihrer Fragestellungen und Methoden bemüht, die Vergangenheit rational sowie durch den Rückgriff auf die verschiedensten Quellen, die einer präzisen wissenschaftlichen Analyse und Kritik unterworfen werden, zu untersuchen. Umso enttäuschender ist es, immer wieder zu sehen, wie die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte in Presseartikeln im Rahmen der Behandlung beispielsweise Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg anlässlich von Gedenkfeiern ignoriert werden.

Erinnerungskultur und Geschichtswissenschaft

So geschehen auch wieder vorgestern in einem Artikel im Luxemburger Wort über Henri Adam im Kontext des 83. Jahrestags des Streiks von 1942.2) Erstens enthält der Artikel zahlreiche sachliche historische Fehler: So handelt es sich um Henri, genannt Hans, Adam und nicht um Hans, genannt Henri, Adam. Adam hat als Jugendlicher vor 1912 nicht in der Grube gearbeitet, sondern lediglich im Alter von 24 Jahren einige Monate in den Jahren 1918-1919. Er war nicht Vater von zwei, sondern von drei Kindern: zwei angenommenen Kindern, einem Sohn und einer Tochter, legitimiert durch die Heirat mit Catherine Breyer, sowie eines gemeinsamen Sohns. Er wurde nach seiner Verhaftung nicht tagelang verhört, da er am 9. September 1942 abends in Esch verhaftet und verhört und am Tag danach in Luxemburg bereits zum Tode verurteilt wurde. Sein „Prozess“ fand nicht vor dem Standgericht statt, das am 9. September aufgelöst wurde, sondern am 10. September vor einem Sondergericht. Der Ort und die genauen Umstände seiner Hinrichtung wurden nicht erst 1973 bekannt, sondern waren schon Gegenstand des Kriegsverbrecherprozesses von 1949, unter anderem gegen den Staatsanwalt Leo Drach, in dessen Gegenwart Henri Adam in Köln-Klingelpütz enthauptet wurde.

Genauso problematisch bei diesem wie bei anderen Artikeln sowie auch bei Gedenkfeiern ist aber darüber hinaus die Beschränkung des Lebens und Wirkens dieser zentralen historischen Figur auf ihre Rolle beim Streik 1942 sowie die wiederholte Betonung, dass Adam deutscher Herkunft war – im Wort-Artikel gar als „der Deutsche“ im Zwischentitel.

Versuchen wir also an dieser Stelle, die komplexe Persönlichkeit und das Wirken Henri Adams vorzustellen, in der Hoffnung, dass die historische Forschung die Erinnerungskultur in Luxemburg stärker beeinflussen möge. Dies setzt natürlich die Bereitschaft der Journalisten sowie der Mitglieder von Vereinigungen, die sich der Erinnerungskultur verschrieben haben, voraus, sich mit der Historiografie zu den jeweiligen Themen auseinanderzusetzen. Nun sind diese Veröffentlichungen nicht unbedingt im Internet oder via ChatGpt verfügbar, und wenn doch, müssen auch sie kritisch auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Der Rückgriff auf sowie der Gang in Bibliotheken und Archive bleiben darüber hinaus auch im Jahr 2025 unerlässlich, wenn fundierte Deutungen historischer Ereignisse und Persönlichkeiten entwickelt und vermittelt sowie diesbezügliche Aussagen getroffen werden sollen.

Kindheit und Jugend

Henri Adam wurde am 23. Februar 1894 in der hessischen Arbeitergemeinde und sozialdemokratischen Hochburg Anspach geboren und kam als Kleinkind – nach eigenen Angaben im Alter von einem Jahr, nach offizieller Anmeldeerklärung mit drei Jahren – mit seinen Eltern nach Luxemburg, wo sich die Familie in Schifflingen niederließ. Die Eltern, Johann Adam und Elisabeth Steckel, stammten aus Homburg im Saarland. Ab 1912 arbeitete Adam im Werk von Arbed Esch-Schifflange, wo er im Walzwerk II eingesetzt war – abgesehen von einem kurzen Arbeitsaufenthalt bei Arbed Mines (Lallingerberg) vom 28. Dezember 1918 bis zum 16. März 1919.3) Am 16. Mai 1917 heiratete er Catherine Breyer aus Düdelingen und adoptierte ihre beiden unehelichen Kinder Jean, geboren 1915, und Elisabeth, geboren 1916. Aus ihrer Ehe ging ein gemeinsamer Sohn hervor, Jean Ferdinand, geboren 1920.

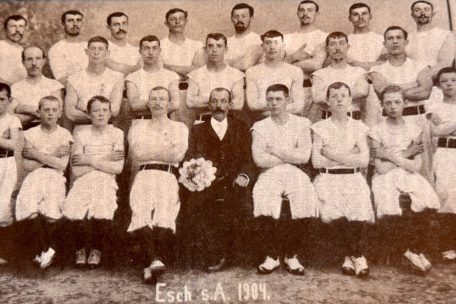

Wer war Henri Adam jenseits dieser biografischen Daten? Das erste Dokument, das uns über ihn Auskunft gibt, ist ein Foto des Schifflinger Turnvereins „Le Travail“ aus dem Jahr 1904, als Adam zehn Jahre alt war. Dieser Verein wurde von dem Eisenbahner Aloyse Kayser gegründet, einem Sozialisten, Freidenker, Abgeordneten und einer der großen Persönlichkeiten der luxemburgischen politischen Linken. Kayser machte keinen Hehl aus seinen Zielen. Der Turnsport sollte dazu dienen, „à mener la jeunesse prolétarienne à l’assaut et à la victoire“ (Le Gymnaste, N° 10, 1918), „cette jeunesse brillante, disciplinée, consciente du rôle qu’elle est appelée à jouer dans la cité de demain“ (Le Gymnaste, N° 7, 1918).

Streikanführer bereits 1921

Henri Adam, der auch im lokalen Radsportverein „La Pédale“ aktiv war, war aus diesem proletarischen Eisen geschmiedet. Als Gewerkschaftler nahm er am Streik vom Juni 1917 teil und spielte eine führende Rolle beim Streik im Hüttenwerk Arbed Esch-Schifflange im März 1921. Seine Akte bei der Ausländerpolizei, die im Luxemburger Nationalarchiv aufbewahrt wird, liefert hierzu ausgesprochen interessante Details.4) So leitete Adam im Walzwerk die Streikbewegung, die in einer ersten Phase – als „passiver Widerstand“ bezeichnet – die Besetzung des Werks und die Weiterführung des Hochofenbetriebs vorsah.5)

In diesem Zusammenhang wurde Adam beschuldigt, einen Ingenieur und zwei Vorarbeiter mit Gewalt aus dem Betrieb geworfen und damit die „freie Ausübung der Arbeit“ beeinträchtigt zu haben (Art. 310 des Strafgesetzbuches). Gewerkschaftliche Rechte oder ein Streikrecht existierten damals in Luxemburg noch nicht.

Am 27. April 1921 wurde Henri Adam vom Zuchtpolizeigericht Luxemburg zu einer Geldstrafe von 1.000 Franken verurteilt. Am 7. Mai 1921 wurde ihm ein Ausweisungsbescheid zugestellt, wonach er innerhalb von zehn Tagen das Land verlassen musste. Henri Adam legte über seinen Anwalt und Abgeordneten der Rechtspartei Eugène Steichen Berufung ein. Am Tag nach seiner Verurteilung schrieb Adam an Justizminister Guillaume Leidenbach: „Im Jahre 1895 kam ich im Alter von 1 Jahre mit meinen Eltern von Anspach (Preußen) nach Schifflingen allwo ich bis heute wohne. Im Jahre 1917 heiratete ich eine Luxemburgerin namens Breyer Katharina deren beide uneheliche 1915 und 1916 geborene Kinder ich auf meinen Namen adoptierte. Gelegentlich der bei dem letzten Streik vorgekommenen (unleserlich, D.S.) wurde ich auch von mir feindlich gesinnten Beamten fälschlich angeklagt. Am 27. ds. Mts. wurde ich durch das Zuchtpolizeigericht in Luxemburg (zu) 1000 Franken Geldbuße verurteilt. Eine Revision gegen das Urteil kann ich nicht einleiten da ich nicht über die betr. Mittel verfüge. Da ich mich jedoch nachweislich immer gut aufgeführt und auch für meine Familie gesorgt habe, möchte ich unterthänigst bitten den Ausweisungsbefehl gütigst rückgängig machen zu wollen.“

Die Frage der Staatsangehörigkeit

Was Henri Adam schließlich vor der Ausweisung bewahrt, waren deutsch-luxemburgische behördliche Konflikte im Zusammenhang mit seiner Staatsangehörigkeit. Die deutsche Gesandtschaft intervenierte gegen die Ausweisung mit der Begründung, dass Henri Adam nicht mehr die deutsche Staatsangehörigkeit besitze, sondern nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Dezember 1913 staatenlos sei, da er seit seiner Kindheit nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt sei.

Die luxemburgische Regierung wollte sich damit jedoch nicht abfinden. Da Adam nicht mehr die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, berief sie sich auf das Gothaer Abkommen von 1851, welches vorsah, dass ein Einwanderer, auch wenn er seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit verloren hatte, in sein Herkunftsland zurückgeführt werden konnte. Die Regierung stützte sich somit auf einen Vertrag zwischen den Staaten des Deutschen Bundes, dem das Großherzogtum seit 1918 allerdings nicht mehr angehörte. Dieser Vertrag ermöglichte es den Staaten, unerwünschte Einwanderer aus sozialen oder politischen Gründen auszuweisen. Für diese bedeutete das Gothaer Abkommen eine zusätzliche Verunsicherung in Hinblick auf ihren Status.

Die deutsche Gesandtschaft für ihren Teil blieb hartnäckig. Am 10. April 1922 erklärte sie, dass die preußische Regierung der Rückführung der Familie Adam im Prinzip zustimmen würde. Sie bat jedoch darum, mehrere Faktoren zu berücksichtigen: Adam war als kleines Kind nach Luxemburg gekommen und hatte keinerlei Beziehungen mehr zu seinem Heimatland. Außerdem war er mit einer Luxemburgerin verheiratet und Familienvater. Schließlich würde Adam nicht mehr an Arbeiterversammlungen teilnehmen und sein Verhalten wurde von seinen Vorgesetzten als untadelig bewertet. Der Generalstaatsanwalt Michel Glaesener folgte dieser Argumentation und räumte in einer Mitteilung an den Generaldirektor der Justiz, Guillaume Leidenbach, vom 28. April 1922 ein: „Les qualités dont il a fait preuve dans l’entretemps m’autorisent à croire qu’il s’est réellement amendé et qu’au lieu de répondre à ses bonnes intentions par des sanctions rigoureuses, il vaudra mieux passer l’éponge sur les écarts relevés à sa charge lors de la grève du mois de mars 1921 et, en guise de stimulant, le faire bénéficier sine die de la tolérance lui accordée jusqu’à présent.“ Am 5. Mai 1922 bestätigte Leidenbach diese Entscheidung.

1928 stellte Henri Adam einen Einbürgerungsantrag.6) Der Berater des Generaldirektors der Justiz verlangte von ihm eine Bescheinigung der zuständigen Behörden seines Herkunftslandes, aus der hervorging, dass er keine Verpflichtungen mehr gegenüber seinem ehemaligen Heimatland hatte. Das Dossier blieb unvollständig und Adam somit staatenlos.

Das Leben von Henri Adam verdeutlicht, wie sehr das Staatsangehörigkeitsrecht das persönliche Schicksal von Migranten, aber auch von Einheimischen beeinflussen kann.

Das gilt ebenso für seine Ehefrau. Durch die Heirat mit Henri Adam im Jahr 1917 verlor Catherine Breyer ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit. Im Oktober 1934 erhielt sie diese indes durch eine Erklärung gemäß Artikel 24 und 32 des Gesetzes über die Staatsangehörigkeit vom 23. April 1934 zurück. Aufgrund eines Gesetzesvorschlags des sozialistischen Abgeordneten René Blum konnten Frauen, die durch die Heirat mit einem Ausländer ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit verloren hatten, diese nun dank einer ein Jahr lang geltenden Übergangsbestimmung wiedererlangen.

Mitte der 1920er-Jahre nahm Henri Adam sein gewerkschaftliches Engagement erneut auf und wurde Vorstandsmitglied der Ortsgruppe Schifflingen des Luxemburger Berg- und Metallarbeiterverbandes sowie der lokalen Kooperative.7) 1933 zog er mit seiner Familie nach Esch/Alzette. Seine Rolle beim Streik von 1942 während der deutschen Besatzung unterstreicht, dass er ein Mann des linken Spektrums der Arbeiterbewegung mit tiefen politischen Überzeugungen geblieben war und dass der Widerstand im Namen sozialer und politischer Gerechtigkeit sein ganzes Leben prägte. So erwähnte ihn Ons Zeidong, das Organ der Widerstandsgruppe Alweraje aus Schifflingen, in ihrer Ausgabe vom 1. September 1948 als Mitarbeiter in den Jahren 1941/1942. Bei der Arbed Esch-Schifflange schlug Adam seinen Kollegen aus dem Walzwerk – darunter insbesondere Eugène Biren, der am 9. September hingerichtet wurde – schließlich am 31. August 1942 vor, gegen 18 Uhr das Signal zum Streik zu geben, indem sie einen Eisenhaken an die Dampfsirene des Walzwerks hängten.8)

„Die ganze Zeit aufrecht“

Die Arbeitsniederlegung im Schifflinger Werk war ein wichtiger Teil des Streiks gegen die Zwangsrekrutierung luxemburgischer Jugendlicher in die Wehrmacht. Er begann um 6 Uhr morgens in Wiltz und breitete sich dann auf mehrere Orte im Land aus. Gegen 14 Uhr schien sich indes alles wieder beruhigt zu haben. Erst als am Abend der Streik in Esch-Schifflingen ausbrach, wurde den Deutschen das Ausmaß der Bewegung bewusst. Erst in diesem Moment kontaktierte Fritz Hartmann, Chef der Gestapo, seine Vorgesetzten in Berlin und der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, was den Beginn einer schrecklichen Repression bedeutete. In den folgenden Tagen wurden zwanzig Streikende von einem Standgericht zum Tode verurteilt und umgehend in der Nähe des SS-Sonderlagers Hinzert erschossen.9)

Als Verantwortlicher für den Ausbruch des Streiks im Schifflinger Werk wurde Henri Adam das 21. Opfer. Zwar blieben die Ermittlungen der Gestapo zunächst erfolglos. Adam wurde am 1. September verhaftet und noch am selben Tag wieder freigelassen. Am Abend des 9. September wurde er jedoch erneut festgenommen. Es ist unklar, ob er sich den Deutschen stellte oder ob er denunziert wurde. In der Nacht vom 9. auf den 10. September wurde er auf dem Polizeirevier von Esch/Alzette festgehalten. Der italienische Antifaschist Luigi Peruzzi, der mit ihm in Esch inhaftiert war, erinnert sich in seinen Memoiren in einem bewegenden Zeugnis an Henri Adam:

„Unter uns befand sich auch jener heldenhafte Arbeiter, der die Sirene ausgelöst hatte, die das Signal zum Generalstreik vom 31. August gab. Ich war beeindruckt davon, wie er die ganze Zeit aufrecht stand, sich mit den Ellbogen auf die Querstreben der Eisenstangen unserer Zelle stützte. In dieser ersten und einzigen Nacht, die er bei uns verbrachte, schlief er so. Auch wenn an den von seiner Kleidung verborgenen Stellen seines Körpers keine Folterspuren zu sehen waren, stellte ich mir doch vor, dass an den nicht sichtbaren Stellen alles voller Wunden sein musste. In dieser Nacht meines Lebens begriff ich erstmals, wie sehr jemand leiden kann, ohne seine Würde zu verlieren. Es war auch meine erste Erfahrung von Solidarität mit denjenigen, die noch mehr litten.“10)

Am nächsten Tag, dem 10. September, gegen Mittag, wurde er ins Grundgefängnis von Luxemburg-Stadt gebracht und verhört. Der Aussage des nationalsozialistischen deutschen Staatsanwalts des Sondergerichts Leo Drach nach dem Krieg zufolge gestand Adam die Tat. Noch am selben Tag fand sein Prozess vor dem Sondergericht statt. Als Staatsfeind angeklagt, wurde er zum Tode verurteilt. Am Abend des 10. September wurde er ins Gefängnis Köln-Klingelpütz überführt und dort am Morgen des 11. September durch Enthauptung hingerichtet. Am selben Tag erschien in der gleichgeschalteten luxemburgischen Presse die Meldung „Wer sabotiert, stirbt“: „Der Angeklagte, von Geburt Reichsdeutscher, war seit 30 Jahren auf dem Werk Schifflingen beschäftigt. Am 31. August, als durch verschiedene Streikparolen bereits eine erhebliche Unruhe in die Belegschaft des Werkes getragen worden war, gab er um 18 Uhr durch ein anhaltendes Sirenesignal das Zeichen zum Einstellen der Arbeit, das von einer größeren Anzahl von Gefolgschaftsmitgliedern befolgt wurde. Der Angeklagte hat durch diese Tat entgegen den deutschen Interessen zur Arbeitssabotage aufgefordert. Wer aber die Arbeit in einem kriegswichtigen Betriebe sabotiert, fällt der kämpfenden Truppe in den Rücken. Seine Tat wiegt besonders schwer, weil er als geborener Reichsdeutscher sich auf die Seite widerstrebender Elemente geschlagen hat.“11)

Für die Nazis galt der staatenlose Adam somit als „Reichsdeutscher“. Am 27. September wurden Catherine Breyer und der jüngste Sohn Jean Ferdinand nach Schlesien „umgesiedelt“. Am 24. September war diese mutige Frau zusammen mit ihrem Schwager Pierre Adam bei den deutschen Behörden vorstellig geworden, um zu protestieren und darauf hinzuweisen, dass ihr Mann seit langem nicht mehr die deutsche Staatsangehörigkeit besaß.12) Sie konnte erst am 21. Juli 1945 nach Esch/Alzette zurückkehren, ohne zu wissen, wo und wie ihr Mann hingerichtet worden war.

Es ist bedauerlich, dass man sich 83 Jahre nach Henri Adams Tod immer noch an diesen Helden des Widerstands erinnert, indem man seine deutsche Herkunft unterstreicht. Der Grund dafür ist klar: Es soll betont werden, dass sogar ein Deutscher sich gegen die Zwangsrekrutierung der luxemburgischen Jugend während der Besatzung gewehrt hat. Durch seine ständige Instrumentalisierung in diesem Sinne hat man jedoch vergessen, wer dieser Widerstandskämpfer wirklich war. Der Journalist Karl Handfest erinnerte uns am Schluss eines Artikels aus dem Jahr 1983 daran: „Heinrich Adam war kein Reichsdeutscher mehr, er war allenfalls staatenlos – vom Herzen her mit Sicherheit Luxemburger!“13)

1) Siehe hier u.a.: Scuto Denis, Monsieur Henri, dit Hans Adam, in: A. Reuter/J.-P. Ruiz (dir.), Retour de Babel: itinéraires, mémoires et citoyenneté – Livre III: Rester/Etre, Luxembourg, 2007, S. 48-53; Handfest Karl, Er starb für Luxemburg: Henri („Hans“) Adam kam aus dem „roten Anspach“, in: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Nr. 202, 3.9.1983. S. 6+8; Hohengarten André, Vom Halbmond zum Ziegenkopf. Die Geschichte der Luxemburger Häftlinge in Lublin, 1942-1945, Luxembourg, Editions Saint-Paul, 1991, S. 81f.; Limpach Marc/Kayser Marc, Wir glauben an die Demokratie: Albert Wingert, Resistenzler, Luxemburg, Editions d’Lëtzebuerger Land, 2004, S. 231f.

2) Schieben Marvin, Wie ein eiserner Haken zum Symbol des Widerstands wurde, in: Luxemburger Wort, 11.9.2025, S. 11.

3) ANLux, Police des étrangers, 125.325, Dossier Adam Henri (Hans).

4) Arbed-Arbeitsausweis von Henri Adam, Collection Musée national de la Résistance.

5) Scuto Denis, Sous le signe de la grande grève de mars 1921, Esch-sur-Alzette, Editions Le Phare, 1990, S. 223f.

6) ANLux, Naturalisations 1911-1940, Ab-Be, Dossier Henri Adam.

7) Zehn Jahre Luxemburger Berg- und Metallindustriearbeiter-Verband, hrsgg. vom Verlag der Gewerkschaftskommission Luxemburgs, im August 1926, Luxemburg, 1926, S. 70.

8) Limpach/Kayser, op. cit., S. 231

9) Hohengarten André, op. cit., S. 19f.

10) Peruzzi Luigi, Le mie memorie e Diario di Berlino 1944-1945, a cura di Maria Luisa Caldognetto, Oesaro, Metauro, 2008, S. 183 (deutsche Übersetzung von Susanne Jaspers).

11) Luxemburger Wort, 11.9.1942, S. 3 (https://viewer.eluxemburgensia.lu/ark:70795/kdfdt2/pages/3/articles/DTL146?search=Adam)

12) ANLux, Police des étrangers, 125.325, Dossier Adam Henri (Hans).

13) Handfest Karl, op. cit., S. 8.

De Maart

De Maart

Guten Tag Herr SCUTO, gibt es Hinweise darauf, daß Herr Henri ADAM die Nazipropaganda aus dem unfehlbaren päpstlichen "Luxemburger Wort" gekannt hat? Wie war er religiös orientiert? Der Wikipedia Eintrag über Anspach gibt darüber keine Auskunft. Widerstandshandlungen sind oft mit religiösen Überzeugungen verbunden. MfG, Robert Hottua