Der luxemburgische Regisseur Jacques Molitor fertigt in seinem neuen pädagogischen Dokumentarfilm „Listen“ die Porträts dreier afrikanischer Menschen an, die auf konstruktive Art und Weise mit dem Thema HIV/AIDS umgehen. Das Resultat lässt, wie der Titel schon erahnen lässt, aufhorchen.

Der Dokumentarfilm, der fortan unter anderem in Schulen gezeigt werden soll, entstand durch die Unterstützung der „Direction de la coopération au développement et action humanitaire“, „L’Œuvre nationale de secours grande-duchesse Charlotte“ sowie der „Fondation Majany“ und in Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Organisation SAN/Access, wobei das erste Akronym für „Stop Aids now“ und das zweite für „Action de coopération pour l’environnement et la santé“ steht.

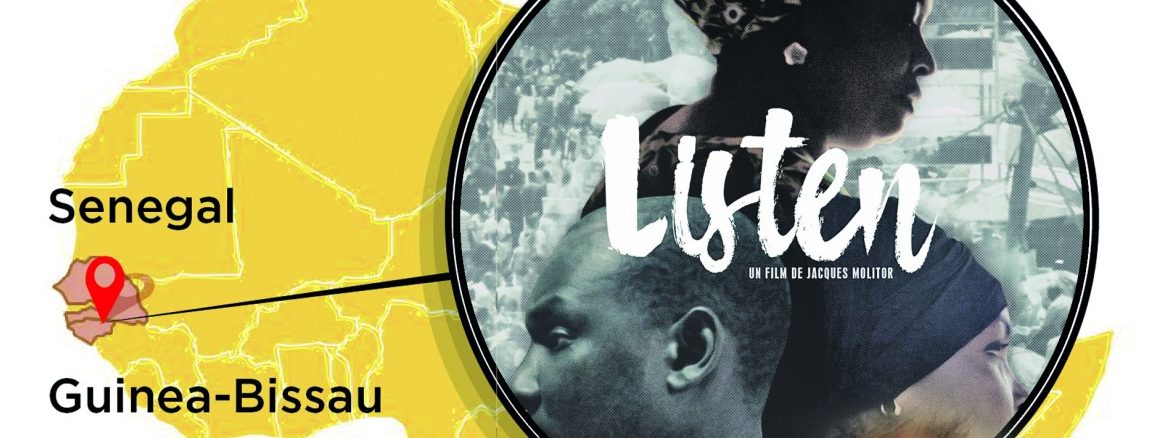

Letztere richtet ihre Arbeit auf nationaler wie internationaler Ebene darauf aus, HIV und AIDS zu entstigmatisieren und mithilfe von Sensibilisierung gegen Diskriminierung in diesem Bereich vorzugehen. Außerhalb Luxemburgs besteht eine enge Verbindung zu Westafrika, weswegen die senegalesische NGO Enda Santé einen wichtigen Partner darstellt. Diese tritt in 12 verschiedenen afrikanischen Ländern, darunter auch im Senegal und in Guinea-Bissau – also dort, wo der Dokumentarfilm gedreht wurde –, unter anderem für den allgemeinen Zugang zu ärztlicher Pflege und Medikamenten ein.

Kein Aufruf zu Spenden

Obwohl man gerade in diesem Arbeitsfeld beileibe nicht in Geld schwimmt, wird im Film ganz bewusst nicht zum Spenden aufgerufen. „Listen“ löst weit mehr aus als den altbekannten, allweihnachtlichen Druck auf die Tränendrüse, der nicht selten mit sich bringt, dass aus falsch verstandener Gutmütigkeit Geld überwiesen wird – ohne dass jedoch Interesse oder Engagement folgen. Der Präsident von SAN/Access, Henri Goedertz, geht auf die Ziele ein, die auf Kooperationsebene verfolgt wurden: „Es geht einerseits um Sensibilisierung, die Arbeit von ‚Enda‘ spielt aber auch eine wichtige Rolle. Als Akteure vor Ort können sie die Situation einschätzen und meistern. Und zwar besser als irgendwer sonst.“

Daher sei im Rahmen dieser Kooperation seit jeher aus Überzeugung darauf verzichtet worden, Expats vor Ort die Geschicke leiten zu lassen. Seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2008 werde seitens Luxemburg nicht diktiert, was der Partner zu habe, sondern man diskutiere über spezifische Bedürfnisse und schaue dann, ob und wie man darauf eingehen könne.

Nun habe man dem Team in Westafrika mithilfe eines Dokumentarfilms entgegenkommen können, erklärt Goedertz: „Wer an internationalen Konferenzen zu unserem Thema teilnimmt, trifft zwar auf viele große amerikanische und europäische NGOs, sieht jedoch quasi nie afrikanische, weil sie sich die Teilnahme häufig nicht leisten können.“ Enda Santé sei jedoch ein wichtiger Akteur. „Deswegen stellt die Dokumentation ihrer Arbeit eine Priorität dar“, meint Goedertz weiter. Es sei essenziell, zu zeigen, dass es in Afrika in bestimmten Bereichen gerade die einheimische Zivilgesellschaft ist, die sich mobilisiert und Position zu Problemen ergreift, die es im eigenen Land gibt. „Sie brauchen kein Sprachrohr, sie können ganz gut für sich selbst sprechen. Aber dafür muss die Plattform gegeben sein“, so der Präsident der luxemburgischen Organisation.

Menschen, die helfen und denen geholfen wurde

Der Direktor von Enda Santé in Dakar, Daouda Diouf, kommt im Film zwar zu Wort, jedoch geht es hauptsächlich um Menschen, die auf derartige Hilfsangebote zurückgreifen konnten und somit Teil eines wichtigen Prozesses wurden, da sie nun auch anderen helfen, sie informieren, sich austauschen. Hierzu gehören Madjiguène, Alioune und Augusta. Obwohl sich ihre Geschichten unterscheiden – während die eine von ihrer Familie verstoßen wird, weil man ihr vorwirft, ihren Mann infiziert zu haben, prostituiert sich die andere, um ihre Kinder ernähren zu können, und der Dritte im Bunde ist an einem strenggläubigen Ort offen homosexuell, obwohl es strafbar ist –, verbindet sie, dass sie die Problematik nicht verdrängen und sich engagieren. Sie schildern nicht etwa stoisch, was ihnen passiert ist, sondern lassen sich vom Zuschauer begleiten, ihn an ihrem aktiven Leben teilhaben, das zwar nicht ausschließlich von Lichtblicken gezeichnet ist, aber weitergeht, weil sie den Willen dazu haben.

Der Filmemacher Jacques Molitor wollte kein verfälschtes, exotisierendes Bild der Situation zeichnen. Vielmehr sah er seine Aufgabe darin, unnötige Distanz abzubauen: „Wenn man etwas von sich selbst wiedererkennt, dann begreift man besser und mehr, als wenn man nur irgendwelche anonymen Figuren vor sich hat, wie das leider häufig bei Reportagen über Afrika der Fall ist.“ Molitor wehrte sich dagegen, Menschen hinter Statistiken zurücktreten oder gar verschwinden zu lassen: „Mir ging es darum, richtige Menschen zu zeigen, denen es gelungen ist, sich aus problematischen Verhältnissen zu befreien. Die nun gezeigten Personen agieren allesamt autonom und helfen anderen Betroffenen. Eine derartige Darstellung kann man nur erreichen, wenn man zuhört, ihren Alltag kennenlernt und erfährt, was ihre Wünsche sind.“

Es sei ebenfalls wichtig gewesen, die Themen Diskriminierung und Stigma so darzustellen, dass man sie auch auf Luxemburg transponieren kann, um zu schauen, wo Anknüpfungspunkte liegen. Und gerade in Bezug auf die Sorgen und Ängste rund um HIV und AIDS gäbe es deren mehr, als mancher erahne. Hier klinkt Goedertz sich ein: „Es geht in dieser Diskussion hauptsächlich um Menschenrechte und darum, dass die Missachtung eben dieser bedeuten kann, dass man keinen Zugang zu ärztlicher Betreuung hat. Diese Situation findet man in Westafrika sehr häufig vor, aber eben auch in Luxemburg. Hier wird zum Beispiel ’sans-papiers‘ und Menschen ohne festen Wohnsitz der Gang zum Arzt erschwert. Wir haben es also mit einer globalen Thematik zu tun.“

Gesicht zeigen

Ein „Casting“ fand in dem Sinne statt, als dass die NGO vor Ort den Kontakt mit Menschen herstellte, die bereit waren, vor der Kamera ihre Geschichte zu schildern. Bei einer ersten Reise lernte Molitor sie in Begleitung von Übersetzern kennen. Als er die Orte dann ein zweites Mal bereiste, begannen die Dreharbeiten. Teilweise waren die Drehtage bei gellender Hitze sehr lang, aber für Molitor hatte dies einen bestimmten Zweck, dessen positive Nachwirkung sich auch aus anderen Dokumentarfilmen aus seiner Feder herauslesen lässt: „Sie sollten Zeit und Raum haben, damit wir uns aneinander gewöhnen können und vertrauen lernen.“ Vielleicht sind auch deswegen sehr intime Porträts entstanden, die weder voyeuristisch noch pathetisch daherkommen.

Nichtsdestotrotz hätten manche Angst gehabt, sich vor der Kamera zu äußern. Das sei unter anderem in Guinea-Bissau der Fall gewesen, berichten Molitor und Goedertz. Jedoch könne man dies weniger auf das Filmteam als vielmehr auf deren eigenes Umfeld und einheimische Politiker zurückführen.

Dies erschwerte die Suche vor Ort zeitweilig, sind Gesichter doch ein elementarer Bestandteil der Bildsprache des Films. Der Präsident von SAN/Access erläutert den Kontext: „Wenn man einen Film darüber drehen möchte, dass man sich im Falle einer Infektion nicht verstecken muss, dann sollte man nicht das Gegenteil anhand der Bilder vermitteln.“ Passende Gesprächspartner dafür zu finden, sei jedoch ebenso schwer im Senegal und in Guinea-Bissau wie in Luxemburg. Er arbeite seit 30 Jahren in diesem Bereich und habe in all der Zeit – obwohl es derzeit zwischen 1.000 und 1.200 Menschen hierzulande geben soll, welche HIV-positiv sind – nur ungefähr 15 miterlebt, die offen vor einer Kamera darüber gesprochen hätten.

Der Mut, den diese drei Personen sowie weitere Gesprächspartner im vorliegenden Film beweisen, kann nicht nur anderen Menschen in ihren jeweiligen Ländern, sondern auch auf anderen Kontinenten einen Teil ihrer Ängste im Umgang mit der Krankheit nehmen, sodass sie sich trauen, darüber zu sprechen und damit schon einen Teil Sensibilisierungsarbeit leisten.

Deswegen richtet sich der Imperativ im Titel des Films nicht nur an eine bestimmte Person oder Personengruppe, sondern gleich an mehrere Akteure. Henri Goedertz rät dazu, klein anzufangen: „Wir sollten uns alle gegenseitig zuhören, denn mit Sicherheit haben wir uns etwas zu sagen.“ Auch Molitor knüpft hier an, indem er Bezug auf jene Gefälle zwischen Mann und Frau nimmt, die er bei den Dreharbeiten wahrnahm: „Die Möglichkeit, dass beispielsweise der eigene Partner einem zuhört und die Machtverhältnisse nicht nur auf den Mann ausgerichtet sind, könnte schon sehr viel ändern.“

Wenn diese kleinen Schritte im eigenen Kreis vollzogen wären, müsse auf jeden Fall auf höherer Ebene gefordert und zugehört werden, meint Goedertz: „Der Film kommuniziert natürlich ebenfalls, dass eine Abwendung von Diskriminierung und Stigmatisierung unbedingt auch von Institutionen ausgehen muss. Unaids sowie viele Regierungschefs behaupten zwar, alles Erdenkliche tun zu wollen, um bis 2030 eine Kehrtwende in Sachen HIV und AIDS herbeizuführen, aber damit das gelingt, müssen sie sich wirklich anstrengen, denn reden allein reicht nicht!“

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können