Vier luxemburgische Bands nahmen sich für ihre neuen Platten ordentlich Zeit.

Zeitlos?

Metal ist zeitlos, hat Tom Dosser, Bassist und Sänger von Desdemonia, im Bandinterview behauptet. Was ohne Zeit ist, kann, weil es sich den Trends und Modeerscheinungen entzieht, nicht altern. Und Tatsache: Im Gegensatz zu anderen Genres wirken die meisten Erscheinungsformen des Metal, mal von oft als grenzwertig abgewerteten Subgenres wie dem Nu Metal (mit Vertretern wie Limp Bizkit und Korn) abgesehen, erfrischend unhipp. Wo junge Indie-Bands manchmal an vegane Bio-Molekularküche erinnern, ist Metal vielleicht am ehesten mit guter traditioneller Küche vergleichbar: Es fehlt vielleicht manchmal etwas an Subtilität und Erfindungsgeist, den besten Köchen gelingt es aber, im Rahmen dieser Einschränkungen subtile Variationen anzubieten.

Metal ist zeitlos, hat Tom Dosser, Bassist und Sänger von Desdemonia, im Bandinterview behauptet. Was ohne Zeit ist, kann, weil es sich den Trends und Modeerscheinungen entzieht, nicht altern. Und Tatsache: Im Gegensatz zu anderen Genres wirken die meisten Erscheinungsformen des Metal, mal von oft als grenzwertig abgewerteten Subgenres wie dem Nu Metal (mit Vertretern wie Limp Bizkit und Korn) abgesehen, erfrischend unhipp. Wo junge Indie-Bands manchmal an vegane Bio-Molekularküche erinnern, ist Metal vielleicht am ehesten mit guter traditioneller Küche vergleichbar: Es fehlt vielleicht manchmal etwas an Subtilität und Erfindungsgeist, den besten Köchen gelingt es aber, im Rahmen dieser Einschränkungen subtile Variationen anzubieten.

Aber genug der kulinarischen Metaphern: Mit Desdemonia und Lost In Pain haben in den letzten Wochen gleich zwei hiesige Metalbands neue Alben veröffentlicht – und beide Platten verbildlichen eine quicklebendige, fruchtbare Szene.

Desdemonia müssen eigentlich nicht mehr vorgestellt werden (denjenigen, deren Erinnerung etwas aufgefrischt werden muss, sei unser Bandporträt auf der vorigen Seite ans Herz gelegt): Mit 24 Jahren Erfahrung auf dem Buckel ist die Band ein Urgestein der hiesigen Metalszene. Und obwohl deren Musik schnell zur Sache kommt, ließ das neue Album „Anguish“ ganze acht Jahre auf sich warten. Dafür wurde es jedoch von keinem Geringeren als Fredrik Nordström, der bereits mit Opeth oder In Flames gearbeitet hat, gemixt – und erscheint beim dänischen Plattenlabel Mighty Music. Diese Professionalisierung hört man der neuen Scheibe zu jedem Moment an – „Anguish“ klingt knackig, präzise und geschliffen, ohne jedoch glatt und zahm zu wirken.

Die Musik von Desdemonia wird auch auf ihrem vierten Album wohl keinen Innovationspreis gewinnen (aber welche waschechte Metalband kann dies schon von sich behaupten) – dafür sind die neun Songs, die „Anguish“ ausmachen, aber sowohl vorzüglich brachial, genüsslich tanzbar (falls man das Gerangel im Moshpit, in den man sich beim Hören eines Songs wie „Endless Fight“ gedanklich stürzen möchte, als Tanz durchgehen lassen kann), durch und durch melodisch und mit viel Liebe zum Detail durchkomponiert. Egal, ob man die unerwarteten, aber so wunderbar passenden akustischen Gitarren in der Mitte vom Titeltrack, die Prominenz der Basslinien in einem Genre, das die Bassgitarre oft stiefmütterlich behandelt, die thrashigen, groovigen Riffs, die manchmal an Metallica erinnern, erwähnt: Es ist diese Detailverliebtheit, die Desdemonias Death Metal von der Konkurrenz abhebt – und die wohl (neben dem Fakt, dass die Bandmitglieder Desdemonia nicht hauptberuflich betreiben und der neue Gitarrist David Wagner sich noch akklimatisieren musste) dafür verantwortlich ist, dass ganze acht Jahre seit dem letzten Album verstrichen. Davon abgesehen gelingt den meisten der neun Songs der Spagat zwischen Härte und Melodie, zwischen testosterongeladenen Balls-out-Riffs, Headbanging-Momenten (die zweite Hälfte von „Cross the Line“) und den teilweise unheimlich wirksamen Gitarrensoli, die neben Tom Dossers Growls die Melodieträger sind.

Bei Lost In Pain befinden sich die Thrash-Metal-Elemente, die man bei Desdemonia ansatzweise in ihrem groovigen Death Metal wiederfindet, verstärkt im Einsatz. Der Opener (der auch die erste Auskopplung und der Titeltrack ist) „Gold Hunter“ erinnert nicht nur gesangstechnisch an Machine Head, deren letzte Scheibe aufgrund einer Rückkehr zu Nu-Metal-Anleihen polarisierte. „Gold Hunter“ erspart uns diese Zeitreise in die Mitte der 90er und führt uns auf „Mining For Salvation“ mit seinen Metallica-Anleihen in eine Zeit, in der Fred Durst noch gar keine Musik machte, bevor auf dem siebenminütigen „Revolt“ dieser Referenzreigen durch ein Riffgewitter fortgeführt wird, das mitunter auch an den Sludge/Stoner-Metal von Mastodon oder Red Fang erinnert.

Bei Lost In Pain befinden sich die Thrash-Metal-Elemente, die man bei Desdemonia ansatzweise in ihrem groovigen Death Metal wiederfindet, verstärkt im Einsatz. Der Opener (der auch die erste Auskopplung und der Titeltrack ist) „Gold Hunter“ erinnert nicht nur gesangstechnisch an Machine Head, deren letzte Scheibe aufgrund einer Rückkehr zu Nu-Metal-Anleihen polarisierte. „Gold Hunter“ erspart uns diese Zeitreise in die Mitte der 90er und führt uns auf „Mining For Salvation“ mit seinen Metallica-Anleihen in eine Zeit, in der Fred Durst noch gar keine Musik machte, bevor auf dem siebenminütigen „Revolt“ dieser Referenzreigen durch ein Riffgewitter fortgeführt wird, das mitunter auch an den Sludge/Stoner-Metal von Mastodon oder Red Fang erinnert.

Vielleicht fehlt es Lost In Pain noch an einer eigenen Identität – die verschiedenen Tracks verbeugen sich zu deutlich vor ihren Vorbildern, weshalb verschiedene Songs in der Mitte des Albums etwas weniger zünden –, die ausgefeilte Qualität des Songwritings, die tollen Soli („Rebellious Protesters), der oftmals groovige Bass (zu Beginn des gerade erwähnten „Rebellious Protesters“), der Gesang, der wie eine Mischung aus Robb Flynn und James Hetfield klingt, sowwie die durchaus saubere, professionelle Produktion der Scheibe machen „Gold Hunter“ zu einem empfehlenswerten Album – auch wenn der Name der Platte im luxemburgischen Kontext wohl eher an den Finanzplatz als an mythische Metalwelten erinnern wird.

Jeff Schinker

Nëmmen d’Sënn mécht Sënn

Wien an Texter vu sengem Hënner a knaschtegen Hänn schwätzt, fir dem Schäin vun der gefleegter Welt eng ranzeg Éierlechkeet entgéintzesetzen, muss ewell laang genuch dobäi sinn, fir ze wëssen, wéi wäit ee goe kann – oder fir dass engem de gudde Ruff genee esou egal ass, wéi d’besoten Texter et schonns undeiten.

Wien an Texter vu sengem Hënner a knaschtegen Hänn schwätzt, fir dem Schäin vun der gefleegter Welt eng ranzeg Éierlechkeet entgéintzesetzen, muss ewell laang genuch dobäi sinn, fir ze wëssen, wéi wäit ee goe kann – oder fir dass engem de gudde Ruff genee esou egal ass, wéi d’besoten Texter et schonns undeiten.

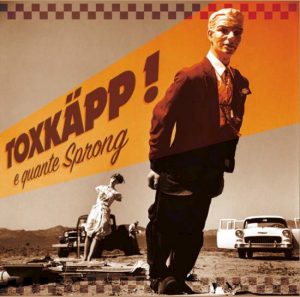

D’Toxkäpp sinn eng lëtzebuergesch Ska-Punkband an deele mat de Metaller vun Desdemonia, deenen hir nei Plack mer och op dëse Säite virstellen, zwou Saachen: 1995 gegrënnt, gehéiere si säit Joren zu de wichtegste Vertrieder vun enger ganz bestëmmter Zeen, hunn eng ganz Rei vu Bands, déi sech an de Joren duerno gegrënnt hunn, genuch inspiréiert, fir ähnlech Kläng ze bedreiwen, an hetze sech net, wann et drëms geet, neit Material ënnert d’Leit ze bréngen.

Am Géigesaz zu Desdemonia klengt hir Musek op dem neien Album e quante Sprong awer dofir och bal genee esou gemittlech wéi hire Produktiounsrhytmus: De Ska-Punk war schonns ëmmer d’entspaante Stoner-Variant vun engem Genre, deen u sech dofir bekannt ass, schnell, rosen a geféierlech ze klengen. D’Musek vun den Toxkäpp ass dëst eigentlech nëmmen an hiren Texter, d’instrumental Begleedung kléngt meeschtens éischter no enger Festivalswiss, op där ee sech jee no Lidd vun der Klangkuliss droe léisst oder uerdentlech matdanzt.

Dat, wat op der Plack gespillt gëtt, ass zwar uerdentlech a propper, rappt awer haaptsächlech an deene Momenter vum Hocker, wou d’Band net dem generesche Scheme vum Ska-Punk noleeft. Haaptschëlleger sinn hei Lidder wéi „Ëmmer erëm an trotzdem“, „Sympathie fir mech“ oder och „Alles freckt“, déi ze stereotypesch strukturéiert sinn an op deenen dann och d’Bloosinstrumenter, déi op anere Plazen immens iwwerzeegend sinn, e bësse bleech kléngen. Am Géigendeel dozou iwwerzeegt zum Beispill „Den Éierewäin“ mat sengem Staccato oder „Zesummen eleng“ mat Gittareleef, déi zum Deel un déi ganz fréi Aarbescht vum REM-Gittarist Peter Buck erënneren. A bei „Fräiheet puer“, iwwert d’Vakanz an d’Flucht aus dem Spiisser-Alldag, kënnt dem Corbi säi Gaaschtoptrëtt genee zum richtege Moment. Iwwerhapt: Textlech veraarbecht d’Plack op eng oft lëschteg, deels gelongen, heiansdo awer och e bësse banal Aart a Weis d’Langweil vum lëtzebuergesche Biergertum, den Auswee an der Musek an am Rausch („Alles freckt“, mat engem wonnerbare Bashing vum Feierwon), tëschemenschlech Bezéiungen am Zäitalter vun asozialen Netzwierker an Dating-Apps („Zesummen eleng“ an „In ternet we trust“) a bréngt mat Textzeile wéi „Nëmmen d’Sënn mécht Sënn“ e bëssen existenziell-knaschteg Homonymie an d’lëtzebuergesch Sprooch. Eng Plack, déi duerchaus, a vrun allem wéinst den Texter, en Auswee aus der alldeeglecher Misär bidde kann.

Jeff Schinker

Freigeschwommen

Es braucht eine gewisse Portion Mut, um 2018 ein klassisches Indierock-Album zu veröffentlichen, wird doch seit einiger Zeit von Trendsettern und hippen Musikzeitungen der Tod der Gitarrenmusik verkündet. Ganz falsch ist diese doch sehr übertriebene Aussage nicht: Die goldene Ära des Indierock Anfang des Jahrtausends hat zu einem solchen Überschuss an Energie und Ideen geführt, dass die folgende Generation irgendwie ermattet und ideenlos daherkam – als würde man, auf dem Schlauch stehend, darauf warten, dass das Trendbarometer den Indierock wieder für zeitgemäß erklärt oder ein Musikprophet die nächste musikalische Revolution einläutet. Inzwischen bestimmen Synthies und Loops die musikalischen Trends, obwohl das Line-up eines „Rock Werchter“ nach wie vor die alten Rockhelden abfeiert.

Es braucht eine gewisse Portion Mut, um 2018 ein klassisches Indierock-Album zu veröffentlichen, wird doch seit einiger Zeit von Trendsettern und hippen Musikzeitungen der Tod der Gitarrenmusik verkündet. Ganz falsch ist diese doch sehr übertriebene Aussage nicht: Die goldene Ära des Indierock Anfang des Jahrtausends hat zu einem solchen Überschuss an Energie und Ideen geführt, dass die folgende Generation irgendwie ermattet und ideenlos daherkam – als würde man, auf dem Schlauch stehend, darauf warten, dass das Trendbarometer den Indierock wieder für zeitgemäß erklärt oder ein Musikprophet die nächste musikalische Revolution einläutet. Inzwischen bestimmen Synthies und Loops die musikalischen Trends, obwohl das Line-up eines „Rock Werchter“ nach wie vor die alten Rockhelden abfeiert.

Tuys haben es nicht leicht, sich in dieser musikalischen Übergangsphase einen Namen zu machen – da macht man schon mal schnell ein Bandfoto im Schwimmbad, um unkonventionell zu wirken. Problematisch ist nur, dass dieses Unkonventionelle mittlerweile zur Pflicht geworden ist – und die Musik meist dem so geschaffenen Erwartungshorizont des Unkonventionellen nicht ganz folgen kann.

Trotz zehn Jahren Bandaktivität haben Tuys erst letzte Woche ihr Debüt veröffentlicht, im Laufe von zwei EPs und jahrelangen Auftritten hat die vierköpfige Band aber bereits zuhauf Erfahrung gesammelt (die man der Scheibe auch zu jedem Zeitpunkt anhört) und gehört mittlerweile schon mit den befreundeten Kooters und den poppigeren Austinn zu den bekannteren Acts der jungen luxemburgischen Indie-Szene.

Mit acht Songs und knapp 32 Minuten fällt „Swimming Youth“ äußerst kurz aus, als wolle man das Debüt so kurzweilig und kompakt wie möglich halten. Klingen tut das Debüt der Indie-Band Tuys auf jeden Fall, wohl auch dank Produzent Jan Kerschers Tüfteleien, sehr gut – der Sound ist zwar geschliffen, die Kanten wurden aber nicht wegproduziert und jedes Instrument bekommt ausreichend Raum zugewiesen, um sich zu entfalten.

Klingen tun Tuys auf „Swimming Youth“ aber auch genauso, wie es die Bandfotos bereits andeuten: jung, ungestüm, tanzbar und hipp. Das ist aber angesichts der Qualität der meisten Songs nur dann problematisch, wenn man bei Tuys krampfhaft einen neuartigen Sound sucht. Innovativ sind sie nämlich kaum – hier hört man Foals-Einflüsse heraus („Belong“, „Capture“), dort erinnert die Band an die weniger bekannten We Were Promised Jetpacks („Talk“) –, authentisch ist ihre Musik allerdings schon.

Es sind schlussendlich die Details, die die durch und durch eingängigen, gut komponierten Songs von der Konkurrenz abheben: der verzerrte Bass am Ende von „Talk“, der die luftigen Gitarrenläufe in den klanglichen Morast zieht, die liebevollen Synthies auf „Open End“, die dem Song einen progressiven Charakter verleihen, das instrumentale „Burning Room“, das die Klangpalette der Band definitiv bereichert – sie alle deuten mögliche Weiterentwicklungen des Bandsounds an. „Affection“ und „Home“ hingegen sind sowohl textlich wie auch melodisch etwas zu herkömmlich, auch wenn die Gitarren und die Backing Vocals sich bemühen, den Songs Eigencharakter zu geben.

Dass für Tuys durchaus noch Luft nach oben ist, soll hier als Kompliment verstanden werden.

Jeff Schinker

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können