Vorzeitig das Zeitliche segnen oder in die Irrelevanz abdriften: Zwei Mastodonten der Rockmusik und ihre unterschiedlichen Karrierewahlen.

Altersmüdigkeit im Fitnesscenter

Altersmüdigkeit im Fitnesscenter

Die gute Nachricht vorweg: Das neue U2-Album wurde diesmal nicht jedem iPhone-Besitzer oder Inhaber anderer Apfelprodukte untergejubelt. Dieses trojanische Marketingpferd, das von einer gnadenlosen Selbstüberschätzung zeugte, überschattete die Veröffentlichung des letzten U2-Albums, das so irrelevant war, dass wohl mehr über das fehlgeschlagene U2/Apple-Experiment als über die Songs, die „Songs of Innocence“ ausmachten, debattiert wurde.

Stichwort Unschuld: Diese haben U2 spätestens Ende der 80er verloren, die Band hat nämlich – hier ergibt dann die Zusammenarbeit mit dem iPod-Erfinder wieder Sinn – einen ähnlichen Werdegang wie Apple hinter sich: Vom sympathischen Außenseiter mauserte man sich nach und nach zum nervigen Hersteller von musikalischer Massenware, die auf puren Konsum und schnelle Geldmacherei aus ist.

Auch die biblische Mythologie gibt’s bei beiden: Das Apple-Logo – der angebissene Apfel – ist sehr kompatibel mit den biblischen Referenzen, die das U2-Kosmos solange säumten, bis Bono sich selbst zum Messias erkoren hatte.

Dass „Songs of Innocence“ von Anfang an einen großen Bruder kriegen sollte, der logischerweise „Songs of Experience“ heißen sollte, ging in der Dringlichkeit, mit der fast jeder das Album sofort wieder von seinem iPhone löschte, unter. Dass die Platte dann auch drei Jahre Verspätung bekam und auch dies niemanden so richtig scherte, zeigte wohl, dass U2 auf ihrer nächsten Songsammlung notgedrungen das Zeitalter der (ernüchternden) Erfahrungen einläuten mussten.

Man berichtet jetzt bereits in diversen Kritiken von einer Rückkehr zur Form, dies soll hier aber schnellstens relativiert werden: Die „Songs of Experience“ fallen zwar erstaunlicherweise angenehm und oft unpeinlich aus, sind aber (wie fast alles, was U2, seitdem sie ihre experimentelle Phase der 90er abgeschlossen haben) uninspiriert, wenig originell und klingen so, als würde die Band sich selbst augenzwinkernd covern.

Hier und da wird zeitgenössischen Trends ein wenig Platz eingeräumt – das Autotune auf dem Opener „Love Is All We Have Left“, der Gitarrenriff von „Summer of Love“, der an The XX erinnert, Kendrick Lamars eigentlich unnützer Auftritt auf „American Soul“ – man erhält aber teilweise den Eindruck, diese Konzessionen würden hauptsächlich dazu dienen, dass die Band in ein paar Jahren die eigenen Alben voneinander unterscheiden kann.

Glücklicherweise fällt diese Besprechung aber nicht so schwarz aus wie das damalige U2-iPod (wir erinnern uns). Die erste Hälfte der Platte ist zwar nicht herausragend und man spürt U2 zu sehr an, wie sehr sie versuchen, uns eine Comeback-Platte aufzutischen, diese Bemühung bringt uns aber den überaus ordentlichen Black-Rebel-Motorcycle-Club-Verschnitt „Lights of Home“ (der gegen Ende dann doch wieder nach Kirche klingt), die okayen Balladen „Get Out Of Your Own Way“ und „You’re The Best Thing About Me“ und das rockige „American Soul“ (mit tiefgründigen Lyrics wie „You and me are Rock ’n’ Roll“, irgendwo wird auch das Schicksal der Flüchtlinge thematisiert und Bono singt tatsächlich „Refu-jesus“). In der Mitte vom Album wird’s mit „Sommer of Love“ und „Red Flag Day“ sogar richtig catchy.

In der zweiten Hälfte der Platte geht der Band ein bisschen die Luft aus, die Songs klingen wie uninspirierte B-Seiten, die Band ähnelt diesem Mittfünfziger, der während 25 Minuten auf dem Laufband alles gegeben hat, um den jungen muskulösen Fuzzis im Fitnesscenter zu zeigen, wer hier immer noch das Sagen hat – und dann plötzlich zusammenbricht.

U2 sind ein bisschen wie die böse Königin aus Schneewittchen: Sie fragen immer wieder, wer die beste Band des Planeten ist, obwohl sie längst wissen, dass die Antwort schon sehr lange nicht mehr U2 sein kann.

Back in Time

Back in Time

Im Gegensatz zu den oben besprochenen U2 haben sich R.E.M. im Laufe ihrer Karriere ehrlich und ernüchternd mit der Frage der Relevanz befasst. Michael Stipe war immer schon zu kauzig und zu politisch engagiert, um wie Bono dem Größenwahnsinn eines Jesus-Komplexes und der Zusammenarbeit mit zynischen Firmen zu verfallen. Als R.E.M. feststellten, dass sie musikalisch eigentlich alles gesagt hatten, haben sie den Verfall in die Selbstparodie und die Irrelevanz (fast) gemieden, indem sie sich (fast) rechtzeitig auflösten. Auch wenn man sich darüber streiten kann, wie relevant die Band in den Jahren nach dem Ausstieg ihres Schlagzeugers Bill Berry noch war – man erinnere sich an Stipes Metapher des dreibeinigen Hundes, um den Zustand der Band nach dem Wegfall von Berry zu beschreiben –, hatten doch eigentlich quasi alle späten R.E.M.-Alben Neueinfälle, experimentierten mit ihrer reduzierten Besatzung („Up“, „Reveal“), versuchten sich an einer Zeitreise zurück in die 80er („Accelerate“) oder lieferten ein Abschiedsalbum, das eine Art alternatives Best-of war („Collapse Into Now“).

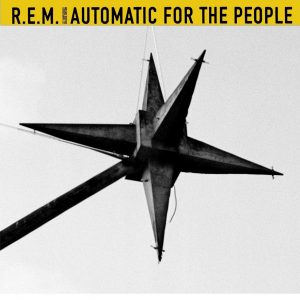

Einer ihrer Klassiker, „Automatic for the People“, feiert nun sein 25-jähriges Bestehen und wird, genau wie die vorherigen Platten, konsequent einer sehr kompletten Neuauflage unterzogen, die aus einem remasterten Album, einem Live-Konzert und einer Reihe von Demos besteht.

Als „Automatic for the People“ damals erschien, hatten sich R.E.M. längst ihrer rauen Indie-Haut entledigt, mit „Out of Time“ hatten sie sich gen Pop und Mainstream bewegt. Dieser Massentauglichkeit gegenüber behielt die Band allerdings eine zwiespältige Haltung: „Losing My Religion“ war ein atypischer Hit ohne wirklichen Chorus, „Shiny Happy People“ wurde trotz ironischer Ausrichtung zum nervigen Erfolgssong, „Out of Time“ beinhaltete nichtsdestotrotz fantastische Songs wie „Country Feedback“, auf dem die Band kompromisslos dunkle Songs mit enigmatisch-düsteren Lyrics verknüpfte.

„Automatic for the People“ wiederholt erneut diese hybride, etwas bizarre Mischung. Die Hits der Platte – „Drive“, „Man on the Moon“ oder „Everybody Hurts“ – bekamen so viel Airplay auf allen Radiosendern, wurden so oft im Fernsehen ausgestrahlt, dass man eigentlich kaum mehr über ihre Qualität diskutieren kann: Es sind ganz klar Meilensteine zeitgenössischer Popmusik, die man allerdings so oft gehört hat, dass unweigerlich ein Abnutzungseffekt eingetreten ist, der eigentlich eine ganz andere Debatte lostreten könnte: Wie sehr sind Popsongs überhaupt konzipiert, um durch ihren potenzialen Hymnencharakter zu Dauerbrennern zu werden? Auf der anderen Seite gab es auf dem Album dunklere, teils bessere Songs wie das bissige „Ignoreland“, das traurige „Sweetness Follows“, das ausgezeichnete „Monty Got a Raw Deal“ oder das sehr reduzierte „Nightswimming“, das im damaligen Zeitalter des Grunge fast schon eine Verweigerungsaussage darstellte.

„Automatic for the People“ ist zwar gut gealtert, mir persönlich missfällt zum Teil aber die stilistische Unausgeglichenheit und die zeitweise doch zu sehr geschliffene Produktion der Platte: Mit den Nachfolgern „Monster“ und „New Adventures in Hi-Fi“ sollte die Band sich wieder an härteren, experimentelleren Klängen üben. Die Pertinenz von „Automatic for the People“ spiegelt sich aber auch heute noch in den Texten wider, die zum Teil ein dunkles Panorama von einem Amerika, das von Jahren republikanischer Fehlentscheidungen geprägt war, zeichnen: „Ignoreland“ ist das offensichtlichste politische Manifest, das die Band je geschrieben hat.

Das beiliegende Live-Concert ist ein Zeitdokument, das nicht nur zeigt, wie die Band live gleichermaßen aus dem Backkatalog schöpft (siehe die ausgezeichneten Live-Versionen von „Radio Free Europe“, „Begin the Begin“ oder „Country Feedback“) und ihre Massentauglichkeit mit Hits der frühen 90er („Losing My Religion“, „Everybody Hurts“) beweist, sondern uns auch auf eine Reise in eine Zeit politischen Engagements mitnimmt: Wo man heute in den O2- oder Accor-Hotel-Arenas den neoliberalen Gottheiten frönt, spielten R.E.M. das hier aufgezeichnete Konzert für Greenpeace. Die beiliegenden Demos sind hauptsächlich für Fans, skizzieren aber, mit Songs, die man brachliegen hat lassen, eine alternative, unbeschwertere Version dieser Platte.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können