Eisengewinnung und Stahlproduktion sind aus der Entwicklung des Landes im Süden nicht wegzudenken. In Lasauvage finden sich kaum noch Spuren davon, es gab aber eine Hütte.

Von Roby Fleischhauer

Das Tal der wilden Frau hatte keinen guten Namen. Die Angst vor der alles verschlingenden wilden Frau mit der doppelten Zahnreihe versetzte die Menschen in der Umgebung in Angst und Schrecken. Und doch: Im Jahr 1623 sah sich Gabriel Bernard, Bürger aus Longwy, die Örtlichkeit an und stellte fest, dass es hier alles gab, was man zur Eisenproduktion brauchte.

Eisen war auch damals schon sehr gefragt. Es gab Wasser, es gab Holz und besonders das stark eisenhaltige Wiesenerz auf den Anhöhen. Gabriel Bernard richtete einen Schmelzofen und eine Schmiede in diesem gespenstigen Tal auf, und zwar an der Stelle der heutigen Schule. War es der Fluch der wilden Frau oder waren es aber die vielen technischen Probleme, die auftraten; Gabriel Bernard ging pleite und sein Werk wurde durch den Gerichtsvollzieher verkauft.

François de Thomassin, Lehnsherr von Rodange und Besitzer eines Eisenwerks in Herserange, zögerte nicht lange. Er kaufte Lasauvage. So begann die mehr als 250 Jahre dauernde Eisen- und Stahlproduktion in Lasauvage, die erst 1877 ihr Ende fand.

Aline Goergen-Jacoby schätzt die Zahl der dort beschäftigten Arbeiter auf ungefähr 30. Es gab Tagelöhner, aber auch spezialisierte Handwerker wie Schmiede- und Hochofenarbeiter. Daneben gab es auch Freiberufler, die für das Werk arbeiteten, zum Beispiel Köhler oder Erztransporteure. Besitzer der „forge“ waren im Laufe der Jahrzehnte zumeist Adelige. Das war auch im lothringischen Raum so. Die Adeligen besaßen nun mal die zur Eisenproduktion notwendige Ländereien. Das Werk in Lasauvage vererbte sich, wurde verkauft und gekauft.

Graf Fernand de Saintignon ließ das Werk abreißen

Hier einige Namen der zumeist adeligen Besitzer: Sie trugen so hübsche Namen wie Marie-Suzanne de Weyder-Malberg, Jean de Groulart-Jalhay, François Sébastien Baur de Kitzingen, Barbe Marie Josèphe de Haën, Henri d’Huart, Anne-Marie-Camille marquise de Villiers oder Charles d’Huart. Dieser bemühte sich sehr um die Liegenschaft in Lasauvage. Er ließ um 1751 die Wohnung zu einem Schloss mit einer Kapelle umbauen. Er legte auch einen schönen Park mit vielen allegorischen Statuen im sogenannten „Paradis“ an, das heute von der Naturschule benutzt wird. Die republikanischen Truppen zerstörten die „forge“ im Jahr 1794. Napoléon hingegen erkannte ihren Wert als Materiallieferant seine Kriege und kümmerte sich darum.

Hier einige Namen der zumeist adeligen Besitzer: Sie trugen so hübsche Namen wie Marie-Suzanne de Weyder-Malberg, Jean de Groulart-Jalhay, François Sébastien Baur de Kitzingen, Barbe Marie Josèphe de Haën, Henri d’Huart, Anne-Marie-Camille marquise de Villiers oder Charles d’Huart. Dieser bemühte sich sehr um die Liegenschaft in Lasauvage. Er ließ um 1751 die Wohnung zu einem Schloss mit einer Kapelle umbauen. Er legte auch einen schönen Park mit vielen allegorischen Statuen im sogenannten „Paradis“ an, das heute von der Naturschule benutzt wird. Die republikanischen Truppen zerstörten die „forge“ im Jahr 1794. Napoléon hingegen erkannte ihren Wert als Materiallieferant seine Kriege und kümmerte sich darum.

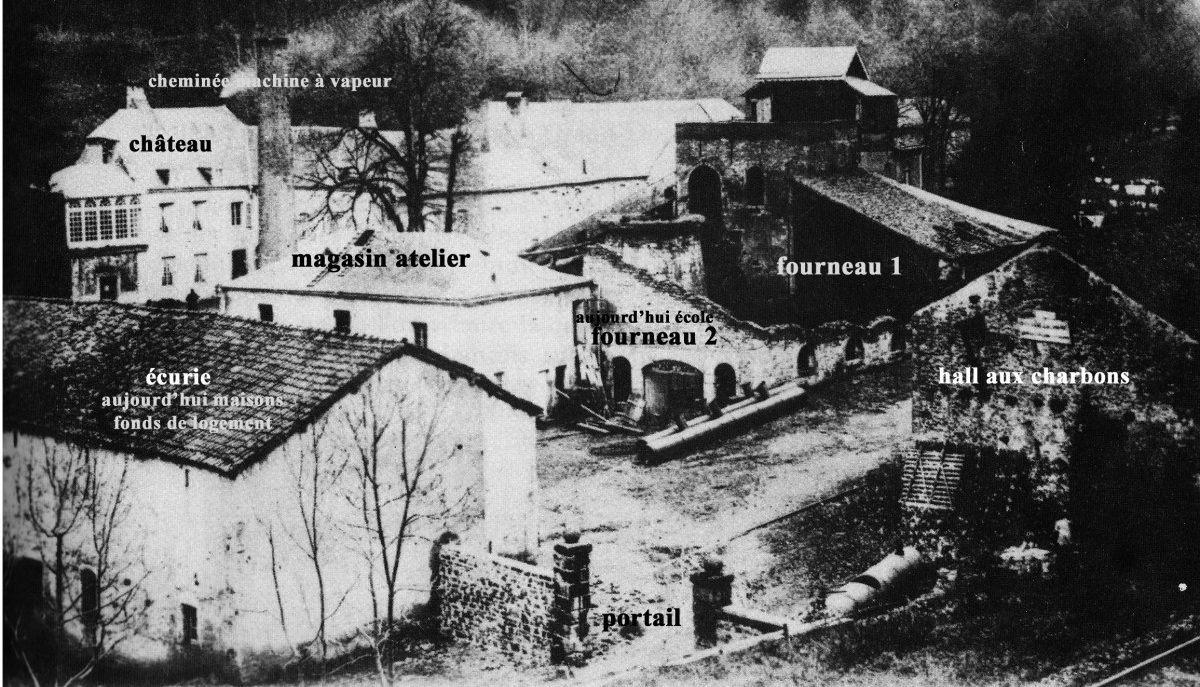

Die Witwe von Charles d’Huart, Olympe de Saint Mauris, ließ aus diesem Grund eine vollständige Beschreibung des Werkes in Lasauvage anfertigen. Nach ihr übernahmen die Bürger Isidore Aubé und Jean-Baptiste Manuel das Werk, dann Pierre Giraud, unter dem Lasauvage die Höchstleistung an Eisen erbrachte. 67 Arbeiter waren im Werk beschäftigt. Letzter Besitzer war der Graf Fernand de Saintignon, der den Betrieb aufgab und das Werk abreißen ließ.

Das Werk erlebte also Höhen und Tiefen. Seine Produktion hing stark von der jeweiligen politischen Lage ab. Das Eisenhüttenwerk in Lasauvage wurde im Lauf der Jahre immer wieder modernisiert. Zuletzt verfügte es sogar über eine Dampfmaschine zum Antrieb, drei Öfen, wovon einer bereits mit Koks betrieben wurde und 12 Tonnen Guss pro Tag produzierte. Es hatte jedoch im Jahr 1877 ausgedient, und zwar aus verschiedenen Gründen: Der Abtransport der fertigen Produkte und der Antransport des Rohmaterials waren sehr schwierig, weil u.a. Lasauvage keinen Anschluss an das luxemburgische Eisenbahnnetz hatte.

Ein Anschluss von Beles aus war zwar geplant, wurde dann aber wegen großer technischer Probleme fallengelassen. Das Holz wurde immer teurer und musste von weither herbeigeschafft werden. Darüber hinaus wurde jetzt bereits in den umliegenden Werken die „Minette“ verarbeitet, deren Verhüttung viel rentabler war.

$“ Minette“ gab es genug in und um Lasauvage. Graf Fernand de Saintignon verlegte sich auf den Abbau dieses Erzes und dessen Verkauf an die umliegenden Hüttenwerke, was ihm viel Geld einbrachte.

Es gibt heute kaum noch Spuren der „forge de Lasauvage“. Das Tal selbst hat jedoch seinen Charme behalten. François de Feller hatte bereits um 1750 Folgendes geschrieben: „Forge et château sont situées dans une vallée très pittoresque et vraiment digne de ce nom. De belles eaux, de beaux cours d’eau, des montagnes escarpées, un admirable rocher dit ‚La Cronièr‘, de vastes jardins bien plantés, l’art et la force acharnés à subjuguer le plus dur des métaux …“

Malerisch ist das Tal immer noch. Empfehlenswert sind vor allem eine Besichtigung des Dorfes und ein Spaziergang längs der „Crosnière“ bis zum französischen Hussigny.

Die Holzkohle

Um die Schmelztemperatur zu erreichen, brauchte man einen guten Brennstoff. Es war die Holzkohle. Sie wurde in den Wäldern selbst in Kohlenmeilern hergestellt. Man brauchte enorm viel Holzkohle, um eine Tonne Eisenguss zu produzieren, sodass sich die Wälder rundum schnell leerten. Der Holzschlag musste reglementiert werden und das Holz wurde sehr teuer.

Das Erz

Das Wiesen-oder Bohnerz, das auf den Anhöhen gefunden wurde, enthielt bis zu 70 Prozent Eisen. Es wurde meist von den Bauern der Umgebung gesammelt beziehungsweise ausgegraben. Indem sie das Erz an den Werksbesitzer verkauften, sicherten sie sich einen willkommenen Nebenverdienst. Wiesen- und Bohnerz findet man heute kaum noch auf dem Berg.

Das Wasser

Gestaut lieferte die „Crosnière“ genug Kraft, um ein Wasserrad anzutreiben, das einen Hammer zum Zerkleinern des Erzes in Bewegung setzte und ein Gebläse antrieb, welches die Glut im Schmelzofen anfachte. Gleichzeitig trieb es das Hammerwerk an, mit dem aus dem glühenden Eisenguss Gegenstände geschmiedet wurden. Doch man stellte schnell fest, dass der Bach das Jahr über nicht genug Wasser mit sich führte, sodass das Werk höchstens sechs Monate im Jahr in Betrieb bleiben konnte. Während der übrigen Monate waren die Beschäftigten arbeitslos und führten ein eher elendes Leben. Unter ihnen gab es auch viele Wanderarbeiter, welche sich mal hier mal dort verdingten. Das Wasser der Umgebung wurde ebenfalls benutzt, um in großen Mulden das Eisenerz vom Schlamm zu befreien, ehe es dem Ofen zugeführt werden konnte.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können